北纬25度,是个神秘而美丽的地方。

贵州省黔西南布依族苗族自治州就坐落在这个位置上。这里,也是中国脱贫攻坚的主要战场之一。州党委、州政府在脱贫攻坚决战之年紧紧依靠全州干部群众,挂图作战,甩开膀子奋力拼搏,时间过半,盘江两岸插上一面面鲜艳的攻坚红旗:

安龙县如期摘掉贫困县帽子,并与兴义市、兴仁市、义龙新区同步贫困户、返贫户“两个清零”;

自然村寨全部通硬化路、农村饮水安全工程建设如期完工;

截至6月20日,黔西南州2018年度15.63万人搬迁入住任务全部完成,标志着全州“十三五”期间33.85万人搬迁入住任务提前完成,是贵州省率先完成易地扶贫搬迁入住任务的市(州);

上半年,全州地区生产总值完成599.73亿元、增长约10.5%,增速列贵州省第一,规模以上工业增加值增长12%以上,固定资产投资增长16%,多项主要经济指标增速均排位全省前列……

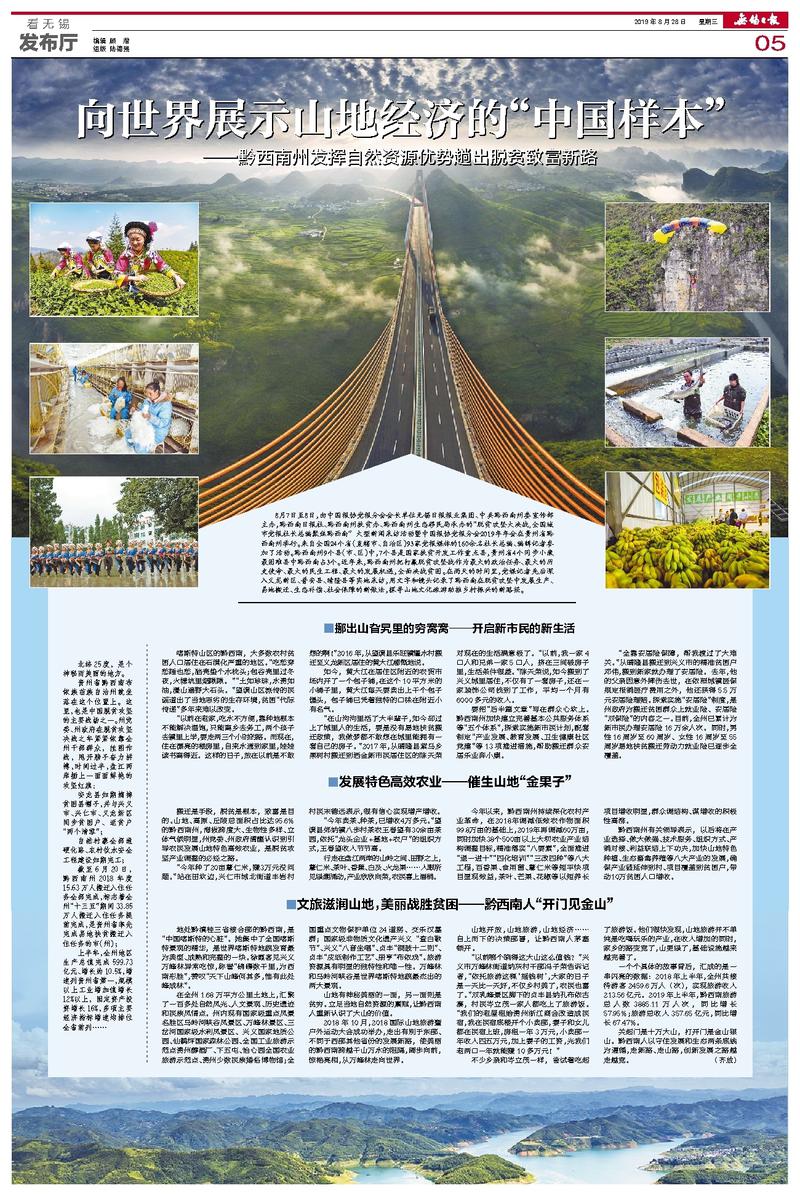

8月7日至8日,由中国报协党报分会会长单位无锡日报报业集团、中共黔西南州委宣传部主办,黔西南日报社、黔西南州扶贫办、黔西南州生态移民局承办的“脱贫攻坚大决战,全国城市党报社长总编聚焦黔西南”大型新闻采访活动暨中国报协党报分会2019年年会在贵州省黔西南州举行。来自全国24个省(直辖市、自治区)93家党报媒体的160余名社长总编、编辑记者参加了活动。黔西南州9个县(市、区)中,7个县是国家扶贫开发工作重点县,贵州省4个同步小康最困难县中黔西南占3个。近年来,黔西南州把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治任务、最大的历史使命、最大的民生工程、最大的发展机遇,全面决战贫困。在两天的时间里,党媒记者先后深入义龙新区、普安县、晴隆县等实地采访,用文字和镜头记录了黔西南在脱贫攻坚中发展生产、易地搬迁、生态补偿、社会保障的新做法,探寻山地文化旅游助推乡村振兴的新路径。

■挪出山旮旯里的穷窝窝——开启新市民的新生活

喀斯特山区的黔西南,大多数农村贫困人口居住在石漠化严重的地区。“吃愁穿愁睡也愁,脑壳垫个木枕头;包谷壳里过冬夜,火塘坑里烟瞅瞅。”“土如珍珠,水贵如油,漫山遍野大石头。”望谟山区流传的民谣道出了当地恶劣的生存环境,贫困“代际传递”多年来难以改变。

“以前在老家,吃水不方便,靠种地根本不能解决温饱,只能离乡去务工,两个孩子去镇里上学,要走两三个小时的路。而现在,住在漂亮的楼房里,自来水通到家里,娃娃读书离得近。这样的日子,放在以前是不敢想的啊!”2016年,从望谟县乐旺镇懂木村搬迁至义龙新区居住的黄大江感慨地说。

如今,黄大江在居住区附近的农贸市场内开了一个包子铺,在这个10平方米的小铺子里,黄大江每天要卖出上千个包子馒头,包子铺已凭着独特的口味在附近小有名气。

“在山沟沟里活了大半辈子,如今却过上了城里人的生活,要是没有易地扶贫搬迁政策,我做梦都不敢想在城里能拥有一套自己的房子。”2017年,从晴隆县紫马乡栗树村搬迁到洒金新市民居住区的陈天荣对现在的生活满意极了。“以前,我一家4口人和兄弟一家5口人,挤在三间破房子里,生活条件很差。”陈天荣说,如今搬到了兴义城里居住,不仅有了一套房子,还在一家装饰公司找到了工作,平均一个月有6000多元的收入。

要把“后半篇文章”写在群众心坎上。黔西南州加快建立完善基本公共服务体系等“五个体系”,探索实施新市民计划,配套制定“产业发展、教育发展、卫生健康社区党建”等13项推进措施,帮助搬迁群众安居乐业奔小康。

“全靠安居险保障,帮我渡过了大难关。”从晴隆县搬迁到兴义市的精准贫困户邓伟,搬到新家就办理了安居险。去年,他的父亲因意外摔伤去世,在依照城镇医保规定报销医疗费用之外,他还获得5.5万元安居险理赔。探索实施“安居险”制度,是州政府为搬迁贫困群众上就业险、安居险“双保险”的内容之一。目前,全州已累计为新市民办理安居险16万余人次。同时,男性16周岁至60周岁、女性16周岁至55周岁易地扶贫搬迁劳动力就业险已逐步全覆盖。

■发展特色高效农业——催生山地“金果子”

搬迁是手段,脱贫是根本,致富是目的。山地、高原、丘陵总面积占比达95.6%的黔西南州,海拔跨度大、生物性多样、立体气候明显,州党委、州政府清醒认识到引导农民发展山地特色高效农业,是脱贫攻坚产业调整的必经之路。

“今年种了20亩薏仁米,赚3万元没问题。”站在田坎边,兴仁市城北街道丰岩村村民宋德远表示,很有信心实现增产增收。

“今年卖茶、种茶,已增收4万多元。”望谟县郊纳镇八步村茶农王春望有30余亩茶园,依托“龙头企业+基地+农户”的组织方式,王春望收入节节高。

行走在盘江两岸的山岭之间、田野之上,薏仁米、茶叶、香蕉、白及、火龙果……入眼所见绿潮涌动,产业欣欣向荣,农民喜上眉梢。

今年以来,黔西南州持续深化农村产业革命,在2018年调减低效农作物面积99.8万亩的基础上,2019年再调减60万亩,同时加快38个500亩以上大坝农业产业结构调整目标,精准落实“八要素”,全面推进“退一进十”“四化培训”“三改四种”等八大工程,百香果、食用菌、薏仁米等短平快项目显现效益,茶叶、芒果、花椒等以短养长项目增收明显,群众调结构、谋增收的积极性高涨。

黔西南州有关领导表示,以后将在产业选择、做大做强、技术服务、组织方式、产销对接、利益联结上下功夫,加快山地特色种植、生态畜禽养殖等八大产业的发展,确保产业链延伸到村、项目覆盖到贫困户,带动10万贫困人口增收。

■文旅滋润山地,美丽战胜贫困——黔西南人“开门见金山”

地处黔滇桂三省接合部的黔西南,是“中国喀斯特的心脏”。她集中了全国喀斯特景观的精华,是世界喀斯特地貌发育最为典型、成熟和完整的一块。徐霞客见兴义万峰林异常吃惊,称誉“磅礴数千里,为西南形胜”,赞叹“天下山峰何其多,惟有此处峰成林”。

在全州1.68万平方公里土地上,汇聚了一百多处自然风光、人文景观、历史遗迹和民族风情点。州内现有国家级重点风景名胜区马岭河峡谷风景区、万峰林景区、三岔河国家级水利风景区、兴义国家地质公园、仙鹤坪国家森林公园、全国工业旅游示范点贵州醇酒厂、下五屯、怡心园全国农业旅游示范点、贵州少数民族婚俗博物馆;全国重点文物保护单位24道拐、交乐汉墓群;国家级非物质文化遗产兴义“查白歌节”、兴义“八音坐唱”、贞丰“铜鼓十二则”、贞丰“皮纸制作工艺”、册亨“布依戏”。旅游资源具有明显的独特性和唯一性。万峰林和马岭河峡谷是世界喀斯特地貌最杰出的两大景观。

山地有神秘美丽的一面,另一面则是贫穷。立足当地自然资源的禀赋,让黔西南人重新认识了大山的价值。

2018年10月,2018国际山地旅游暨户外运动大会成功举办,走出有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路,使美丽的黔西南跨越千山万水的阻隔,阔步向前,惊艳亮相,从万峰林走向世界。

山地开放,山地旅游,山地经济……自上而下的决策部署,让黔西南人茅塞顿开。

“以前哪个晓得这大山这么值钱?”兴义市万峰林街道纳灰村干部冯子荣告诉记者,“依托旅游这棵‘摇钱树’,大家的日子是一天比一天好,不仅乡村美了,农民也富了。”双乳峰景区脚下的贞丰县纳孔布依古寨,村民岑立茂一家人都吃上了旅游饭。“我们的老屋租给贵州浙江商会改造成民宿,我在民宿底楼开个小卖部,妻子和女儿都在民宿上班,房租一年3万元,小卖部一年收入四五万元,加上妻子的工资,光我们老两口一年就能赚10多万元!”

不少乡亲和岑立茂一样,尝试着吃起了旅游饭。他们很快发现,山地旅游并不单纯是吃喝玩乐的产业,在收入增加的同时,家乡的路变宽了,山更绿了,基础设施越来越完善了。

一个个具体的故事背后,汇成的是一串闪亮的数据: 2018年上半年,全州共接待游客2459.6万人(次),实现旅游收入213.56亿元。2019年上半年,黔西南旅游总人数3885.11万人次,同比增长57.95%;旅游总收入357.65亿元,同比增长67.47%。

关起门是十万大山,打开门是金山银山。黔西南人以守住发展和生态两条底线为遵循,走新路、走山路,创新发展之路越走越宽。(齐放)