□张冀峰

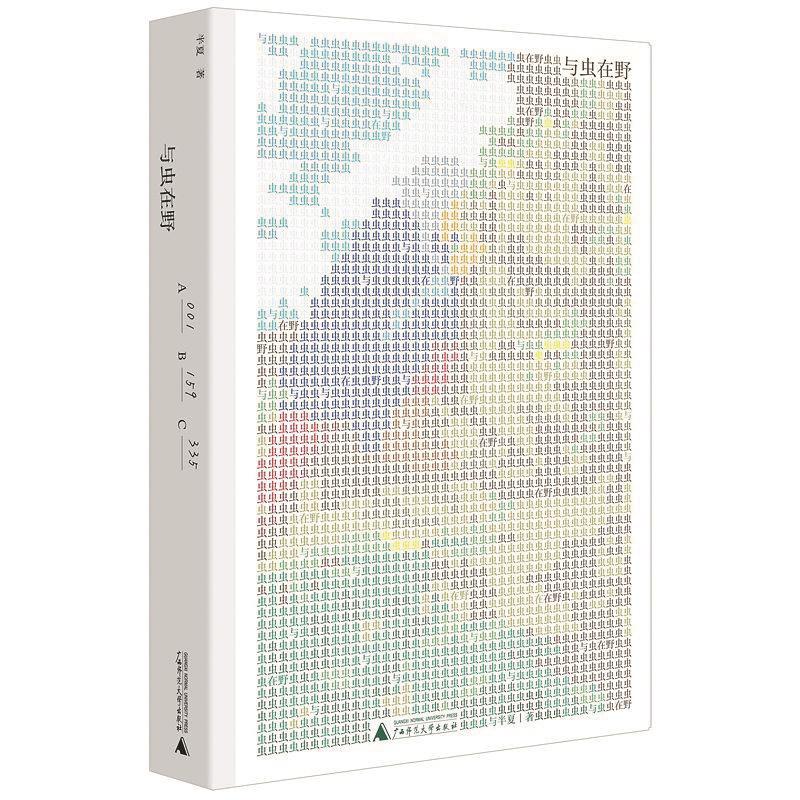

一口气读完了半夏老师的《与虫在野》,不觉身中这“八万户虫”也蠢蠢欲动起来。在半夏老师那里,虫的形象是那么美好,人与虫的关系是那么和谐。

什么人在什么情况下才会害怕或表现得害怕虫子?文化塑造是如何系统性发生的?“防虫”“打虫”“扫虫”“杀虫”“除虫”“灭虫”这些斗争意向主导着大多数人们对虫子的情感。虽然我们也知道虫大概有“害虫”和“益虫”之分,但我们到底没有发展出对应的同样有力的“爱虫”“护虫”理念。“消灭即合理”是“存在即合理”的逻辑延伸,这个“理”到底是什么理呢?是谁的理呢?一切存在物该找谁说理去呢?人若不先开口,哪个虫儿能出声呢?

有时走在路上,看到路上被踩死的虫子,我内心闪过一丝悲凉。我想何谓“人道”?人道应是道法自然,曲成万物,克己复礼,行道让道,而非霸道地恣意直线狂飙。有时,绕个弯,慢几步,反而是真正的大道。

相比于“爱护花草”理念的深入人心,虫儿的境遇实在太可怜了!《与虫在野》正是一部带我们重新审视虫儿的“人道”作品,文以载道,道法自然,我们太需要这样“文学+自然”的作品了!作者为虫说话,给虫开道,在那里虫是有尊严的生命,人是有道德的物种,这样的思想境界让人由衷赞叹!但是,说实话,书中个别虫图我是一时欣赏不来的,总感觉哪里“不爽”,然而一切让人不爽的事物,都值得认真反思:到底是该对象让人不爽?还是对该对象的认识让人不爽?我知道自己仍有太多受人类中心主义文化熏习而积淀下来的成见,这些成见太久太深了,即便有批判的自觉,它们仍会时不时地主导我的头脑干扰我的判断。

那只虫儿让我“不爽”,但那只虫儿又有什么过错呢?对于喜欢虫儿的朋友,我推荐读《与虫在野》;对于那些无感甚至反感虫儿的朋友,我更推荐读《与虫在野》,因为“系统脱敏”更有助于完善心智。

读《与虫在野》产生共鸣绝非偶然,其中缘分颇深。半夏老师在写《看花是种世界观》时采访了我这个资深读者。接触博物理念后,半夏老师纲举目张,写出了《与虫在野》这部佳作,我则主要把精力放在分形学与社会科学的结合上,思考“神秘世界”的真谛。一边是博物—文学,一边是分形—哲学,因读《与虫在野》产生强烈共鸣是一种必然,我们都推崇共生,与虫同乐。

分形之父芒德勃罗在其《分形:自然界的几何学》中谈到分形与博物学:我们的分形研究从少量的人类智慧和大量的博物学知识开始。人类智慧从观察某些事物入手,像立体派画家那样做观察。“云团不是球形,山峦不是锥形,海岸线不是圆的,树皮不是光的,闪电不会沿直线行进”。所有这些自然结构都具有不规则的形状,它们是自相似的……博物学知识涉及对自然结构事实的收集与分类。

分形与观虫有何联系呢?大有联系!而且非常美妙。佛教大乘经典《华严经》就描述了不可思议的分形世界,那是一个你中有我,我中有你的世界。其中讲到“我身中有八万户虫依于我住”。高安秀树在《分数维》中这样观虫:“大多数树木和草的分岔构造具有分数维性质……植物的分数维性质,与住在植物上的节足动物的个数有关。小虫可以有效地利用大虫钻不进去的植物表面的缝儿。在同一棵树上,小虫能利用的表面积比大虫所能利用的表面积要大得多,因此,越是小虫越能多活下来……”

虫儿虽小,但一虫一世界。半夏老师在书中指出“虫”字有泛指一切动物的含义,故《与虫在野》讲述了她与虫儿的故事,更呈现了万物共生的图景。半夏老师说,这本书是她的单眼与虫虫的复眼对视的结果。那种饱含深情的对视一定是“相看两不厌”吧!如果虫儿会唱歌,那么在野的背景乐一定是“确认过眼神,我遇见对的人……”万物皆有可观,风物长宜放眼,相看人虫,其乐融融。文理“融通”,内外“融合”,天人“融洽”,没虫怎行!