□ 徐兢辉

常言道“万丈高楼平地起”,地基不稳,楼造再高也是徒劳。我国地质条件相当复杂,在沿江、沿湖、沿海等处广泛分布着软土,而这些地区又多是经济发达地区,将这些业界俗称“嫩豆腐”的软地基处理成可以建设港口、机场、建筑的硬地,一直以来都是世界性难题,但就有这样一位中国民间发明家,攻克了这一难题。不仅如此,他的专利还不需添加水泥、碎石,绿色环保,比传统方法节约造价30%以上,缩短工期50%。这位神奇的发明家就是徐士龙,上海港湾软地基处理工程有限公司董事长,无锡江阴人,一个长期与烂泥、淤泥打交道的人,更是一个“点土成金”的神奇“大地魔术师”。

成才之路

说起徐士龙,还得从他的家乡江阴开始。

1958年,徐士龙出生于江阴澄江街道一户普通家庭,与那些生在新中国、长在红旗下的共和国同龄人一样,他的人生也随着时代的洪流起起伏伏。

徐士龙的家庭并不富裕,父母微薄的收入要供养6个子女,但正是这样的艰难与磨砺,让他从小就不畏挫折,懂得珍惜。

十年浩劫,百废待兴,有着名校南菁中学高中文凭的徐士龙一毕业便被分配到江阴市港务公司,但他并未因为有了这样一份稳定的工作而心生懈怠,凭着扎实的功底和刻苦自学,他成了江阴首届电大生。“那年,江阴市电大录取的学生中,我排第十一名。” 提及当年的这个名次,徐士龙至今颇为骄傲。

广播电视大学,说是大学,可在当时的江阴却连一间像样的校舍都没有,最后就在江阴五一毛纺厂两间可以容纳三十人的房子里,徐士龙开始了他的大学生涯。虽然专业是电子,但是徐士龙知道,回到单位,他肯定还得跟道路、港口这些基础设施设计建设打交道,于是,他就给自己“加料”——多学一些机械专业课程。功夫不负有心人,学期结束,徐士龙顺利修完了相关课程,还在公认最难的材料力学上拿到了学分。

1978年12月,党的十一届三中全会召开,揭开了改革开放的序幕,苏南乡镇企业亦如雨后春笋般蓬勃发展,道路、港口等各项基础设施建设方兴未艾。1982年,电大毕业的徐士龙回到原单位成为一名港口工程设计员。

由于港口工程设计涉及多个门类,加之单位人才紧缺,这位唯一新来的大学生就成了“香饽饽”,但是,徐士龙很快发现,仅靠学到的课本知识远远无法满足现实工作的需要,于是他又踏上了港工专业的拜师自学之路。

“时任江阴市交通局副局长杨栋华、江阴船闸工程师李林福……都是我的老师。”回忆起这段求学生涯,徐士龙意犹未尽。就这样,白天徐士龙在工地上既做工程设计,又做监理,晚上经常带着问题到这些老师家中拜访求教。几年下来,徐士龙不仅参与了长江及江阴许多码头的设计改良、施工管理,设计施工全流程的每个环节更是烂熟于心。

20世纪90年代,随着一纸调令,港工专业出身的徐士龙来到了新成立的江阴市港口联合开发办公室,参与编制相关规划。

“刚开始时,还停留在就事论事层面,把规划简单等同于造造码头,修修驳岸。”但是越往深处研究,徐士龙的眼前打开了另一扇门,“规划是系统论,需要更为全局、更为前瞻的考量。”到最后这份规划提交时,城市与港口关系,岸线与长江大桥等文案已经从初稿的3万字增加到14万字,江阴城市规划面积也从原先15平方公里拓展到了40平方公里,而这在当时已经突破了很多人的“想象力”。

“在江阴港务公司的六年,让我熟悉了港口建设的全流程,在江阴市港口联合开发办公室的那些时日,则让我学会如何以更大的格局、更广的视野认识世界。”1997年,江阴市口岸委下设港口建设工程有限公司,39岁、意气风发的徐士龙怀揣着更大的梦想出任总经理。

创业之路

“基础不牢,地动山摇”。不管建造怎样的建筑,其地基的加固处理尤为重要,特别是软地基的加固处理,历来就是一个世界性的技术难题。试想,要把原本是一片沼泽地甚至是围海造田的淤泥滩变成可以铺路搭桥、造房建楼的硬地基,似乎只有传说中的“魔法师”可以做到。当时业内的通用做法,要么水泥灌桩要么火烧法,无论哪种,都需要消耗大量水泥、石灰石等材料,而这些方法不仅破坏生态、成本高昂,而且工期漫长,远不能适应现代经济建设绿色发展的需要,急需改进和创新。早在十几年前,徐士龙就敏锐地看到了这一点。

作为一名从事软地基加固处理相关业务的国企老总,他不仅对传统加固技术的落后与局限性有着切身体会,同时也深深感受到这一行业技术创新的紧迫性和其巨大的市场发展前景。于是,在时光进入新世纪的第一年,他毅然扔掉了“金饭碗”,义无反顾地“下海”了。

创业难,科研创业更是难上加难!而新技术研发所需经费似乎是一个无底洞,一百万资金填进去了,没有声响,两百万填进去了,依然没有声响……当时并不富裕的他,为了筹措研发经费,几乎倾其所有,甚至向亲友举债,在不到2年的时间里,先后投入及举债近千万元。他带领课题小组,将工棚作为研究室,把工地当作试验场。在六百多个日日夜夜里,他们翻遍国内外资料,走访同济大学、河海大学、浙江大学的教授专家。没有专业设备,那就自己造:高真空专用设备是与机械制造厂共同研发的;冲击机是用淘汰的坦克改装的;振动机引进美国依顿公司液压系统,请国外专家设计,国内工厂组装……最困难的时候身边的工程师全部离开,只剩下他孤军奋战。那时已没有退路了,只能成功不许失败。

“现在想起来,当时真是有点傻乎乎的。”回想起当时的情景,徐士龙用这句话来形容。也正是凭着这种破釜沉舟、愚公移山的精神,在历经600多个日日夜夜的屡战屡败、屡败屡战之后,一种名为快速“高真空击密法”的软地基处理方法诞生了。徐士龙第一时间向国家专利局提交了专利申请。

何谓“高真空击密法”?“形象地说,就是一个把‘嫩豆腐’压缩成‘老豆腐’,再到‘豆腐干’的过程。这是一个纯物理变化过程,施工过程中无需向土体中掺入任何固化剂或外加剂,真正做到了对场地及周围环境的零污染。”谈起专业,徐士龙如数家珍。

酒香也怕巷子深。研发难,将发明成果产业化更难。1999年到2001年为研发阶段,2002年以后的推广阶段更是困难重重。技术研发成功后,徐士龙开始向工程设计院推广新成果,但他受到的却是冷眼甚至漠视,对于这项新专利技术,当时很多人不肯接受。掌握重大工程的权威们,没几个能正眼瞧上他的非公企业,有的技术权威甚至怀疑这项专利技术。

转机出现在2003年,浦东机场二号跑道改扩建工程竞标,这是一项“向大海要机场”的方案。当时各路专家云集,7种技术方案同台竞技。通过对比试验,在6个主要技术指标中,徐士龙所在的公司有5项达到第一,以优异成绩胜出。此项工程试验论证的时间长达10个月,公司用3个月就圆满完成了工程,不但解决了濒海临滩软土地基差异沉降的问题,比一号跑道还节省174万立方石料和近亿元建设资金。在使用一年多后,被专家鉴定为“国内第一,远远超过设计标准”,获国家市政金奖。“高真空击密法”一炮打响。后续三、四号跑道、商用大飞机项目继续采用此技术。

自此,徐士龙和他的港湾集团开始走向全国,并继续创造一个又一个“神奇”。上虞杭州湾一期,节省造价1.6亿元,节省石料50万方;安徽江北开发区二期,节省造价2.8亿元,减排二氧化碳12万吨;宁波港三期,节省造价约7300万元;吴江开发区一期,节省水泥用量16万吨,节省造价1.5亿元……

“出海”之路

2013年10月3日,央视新闻频道播出了“升级版的‘中国制造’——中国公司沼泽地上建印尼第一电站”专题报道,而承担电站软地基处理的正是徐士龙的上海港湾集团。

近年来,国内建筑市场日益萧条,面对日益激烈的全球化竞争,大部分中国企业特别是建筑业,依然徘徊在价值链和产业链的底层。

“掌握先进科技,走出国门,争创民族品牌,专利先行,占领国际市场,是中国企业长期、稳步、快速发展的必由之路。”对此,徐士龙深信不疑。

2008年,企业花费巨资为这些原创专利技术申请PCT国际专利,目前已进入美国、日本、澳大利亚等二十多个国家,申请国际专利40余项,得到美国、日本、南非等10项国际专利授权。与国际岩土巨头法国、德国公司竞争,获得越南河静台塑钢铁厂、印尼第一电站、迪拜人工岛等数十个有国际影响力的项目。

其实,“出海”之路并不平坦,企业在海外要生存发展,需要面对许多困难和阻力。“那些在海外市场经营多年的跨国公司,已经在专利保护问题上布下了地雷阵,一不留神就会让你陷入专利侵权,引起国际诉讼。”徐士龙给我们讲述了这样一个故事:2009年,刚刚涉足越南市场时,企业接到首个订单的同时也收到了律师函。全球软土地基处理的老大法国某公司起诉徐士龙“侵犯专利”。其实,早在两年前,徐士龙已经未雨绸缪在越南注册了本专利,这场诉讼变成了专利对抗,虽然诉讼标的很高,但他决心对抗到底,花巨资聘请美国知识产权律师,进行反诉。“最后以我方胜诉告终,对方退出了市场。”

这些年,上海港湾集团在国际舞台上的表现有目共睹:

在一片沼泽地上承建的印尼龙湾火电厂,施工前人机难以进入,采用上述专利技术后开挖顺利,全场一次性验收合格。2011年12月27日印尼总统亲临电厂首次发电庆典。印尼央视曾这样评价这一壮举:“一些国家曾认为这是不可能完成的任务,通过采用独特的真空技术,把不可能变成可能。”

越南NT2电厂,获得越南建设部和越南石化的高度肯定。开工当日越南国家主席亲临施工现场并致辞。

……

如今,上海港湾集团公司已经是一家集地基处理科研、咨询、设计、施工为一体的跨国集团,涉足融资租赁、金融、外贸等多个领域。在阿联酋、新加坡、马来西亚、越南、印尼等20个国家成立了分公司,其中越南合资公司已经成功上市。

2012年以来,徐士龙先后荣获联合国知识产权组织“最佳发明金奖”“鲍格胥支持发明奖”“绿色发明荣誉奖”等三项国际殊荣,体现了国际社会对于徐士龙“高真空击密法”专利技术的高度认可。在以劳务输出为主的我国建筑行业内,这是一家以技术赚“老外”钱的公司,作为其掌门人,徐士龙有着更为远大的战略眼光和目标。

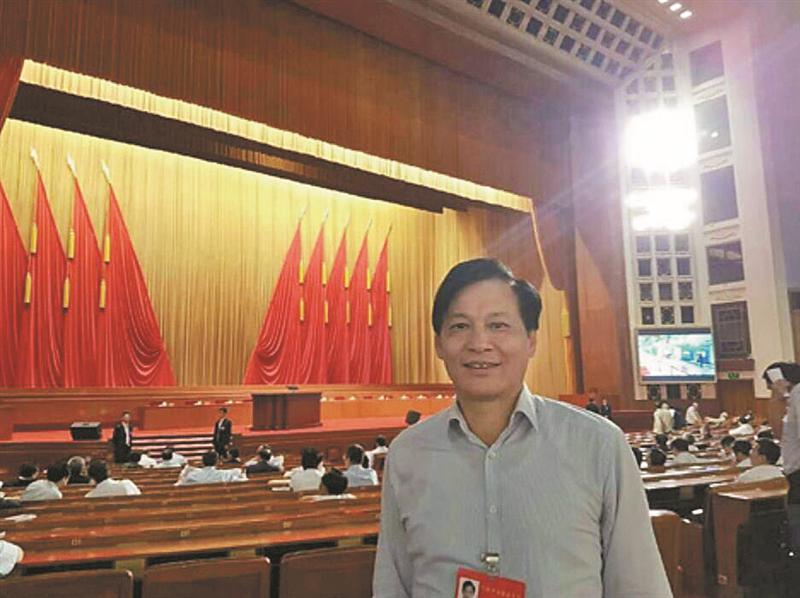

徐士龙一直都非常庆幸自己拥有一项好技术,一支好团队,更有一个强大的祖国在支撑,让他和他的企业能够勇往直前。他说,走出国门也就意味着代表国家形象,在未来的日子里,上海港湾集团要为民族创新走向世界出一份力,成为“中国创造”的一张靓丽名片。

本版图片除署名外均由被采访者提供