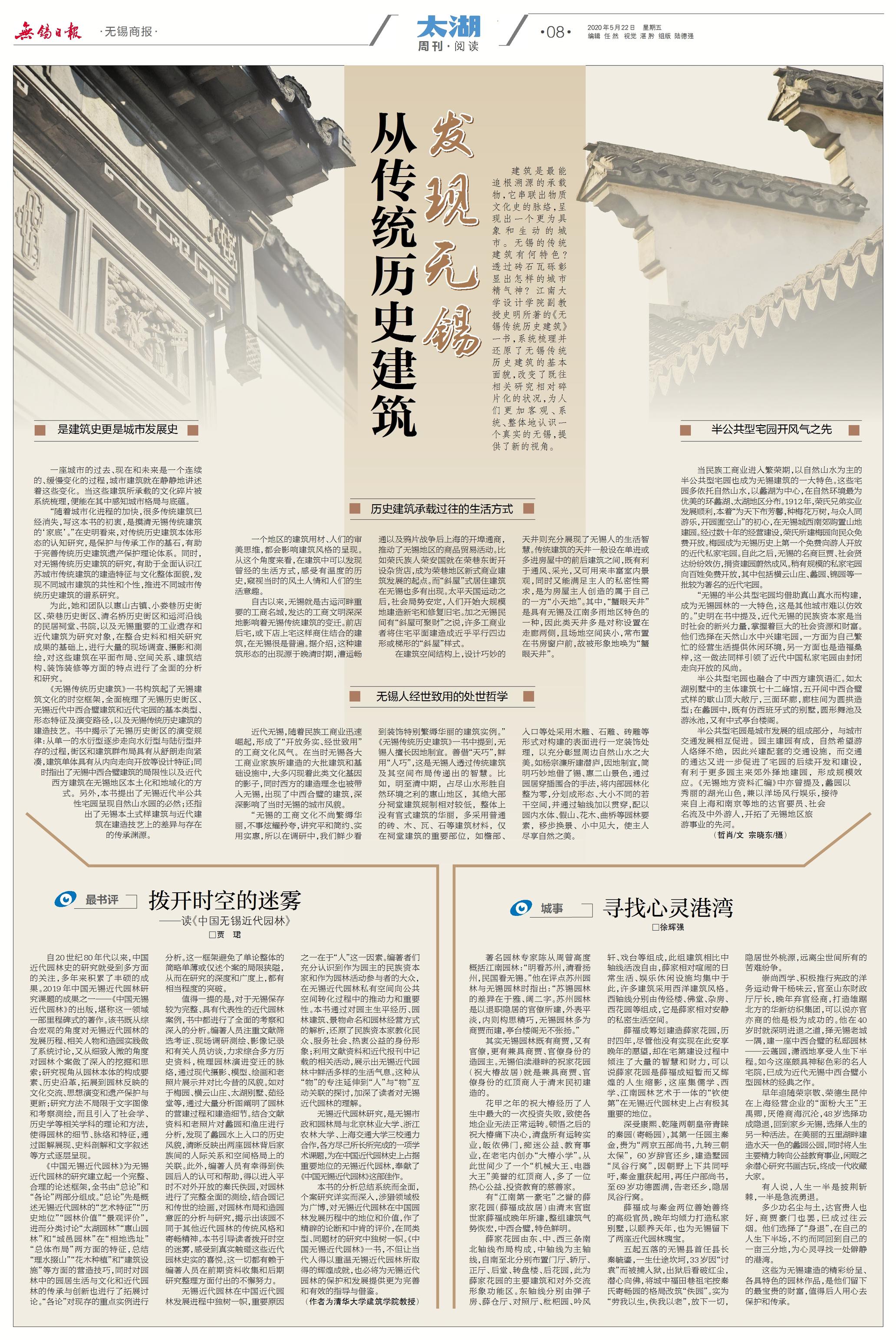

建筑是最能追根溯源的承载物,它串联出物质文化史的脉络,呈现出一个更为具象和生动的城市。无锡的传统建筑有何特色?透过砖石瓦砾彰显出怎样的城市精气神?江南大学设计学院副教授史明所著的《无锡传统历史建筑》一书,系统梳理并还原了无锡传统历史建筑的基本面貌,改变了既往相关研究相对碎片化的状况,为人们更加客观、系统、整体地认识一个真实的无锡,提供了新的视角。

是建筑史更是城市发展史

一座城市的过去、现在和未来是一个连续的、缓慢变化的过程,城市建筑就在静静地讲述着这些变化。当这些建筑所承载的文化碎片被系统梳理,便能在其中感知城市格局与底蕴。

“随着城市化进程的加快,很多传统建筑已经消失,写这本书的初衷,是摸清无锡传统建筑的‘家底’。”在史明看来,对传统历史建筑本体形态的认知研究,是保护与传承工作的基石,有助于完善传统历史建筑遗产保护理论体系。同时,对无锡传统历史建筑的研究,有助于全面认识江苏城市传统建筑的建造特征与文化整体面貌,发现不同城市建筑的共性和个性,推进不同城市传统历史建筑的谱系研究。

为此,她和团队以惠山古镇、小娄巷历史街区、荣巷历史街区、清名桥历史街区和运河沿线的民居祠堂、书院,以及无锡重要的工业遗存和近代建筑为研究对象,在整合史料和相关研究成果的基础上,进行大量的现场调查、摄影和测绘,对这些建筑在平面布局、空间关系、建筑结构、装饰装修等方面的特点进行了全面的分析和研究。

《无锡传统历史建筑》一书构筑起了无锡建筑文化的时空框架,全面梳理了无锡历史街区、无锡近代中西合璧建筑和近代宅园的基本类型、形态特征及演变路径,以及无锡传统历史建筑的建造技艺。书中揭示了无锡历史街区的演变规律:从单一的水衍型逐步走向水衍型与陆衍型并存的过程,街区和建筑群布局具有从舒朗走向紧凑,建筑单体具有从内向走向开放等设计特征;同时指出了无锡中西合璧建筑的局限性以及近代西方建筑在无锡地区本土化和地域化的方式。另外,本书提出了无锡近代半公共性宅园呈现自然山水园的必然;还指出了无锡本土式样建筑与近代建筑在建造技艺上的差异与存在的传承渊源。

历史建筑承载过往的生活方式

一个地区的建筑用材、人们的审美思维,都会影响建筑风格的呈现。从这个角度来看,在建筑中可以发现曾经的生活方式,感受有温度的历史,窥视当时的风土人情和人们的生活意趣。

自古以来,无锡就是古运河畔重要的工商名城,发达的工商文明深深地影响着无锡传统建筑的变迁。前店后宅,或下店上宅这样商住结合的建筑,在无锡很是普遍。据介绍,这种建筑形态的出现源于晚清时期,漕运畅通以及鸦片战争后上海的开埠通商,推动了无锡地区的商品贸易活动。比如荣氏族人荣安国就在荣巷东街开设杂货店,成为荣巷地区新式商业建筑发展的起点。而“斜屋”式居住建筑在无锡也多有出现。太平天国运动之后,社会局势安定,人们开始大规模地建造新宅和修复旧宅。加之无锡民间有“斜屋可聚财”之说,许多工商业者将住宅平面建造成近乎平行四边形或梯形的“斜屋”样式。

在建筑空间结构上,设计巧妙的天井则充分展现了无锡人的生活智慧。传统建筑的天井一般设在单进或多进房屋中的前后建筑之间,既有利于通风、采光,又可用来丰富室内景观,同时又能满足主人的私密性需求,是为房屋主人创造的属于自己的一方“小天地”。其中,“蟹眼天井”是具有无锡及江南多雨地区特色的一种,因此类天井多是对称设置在走廊两侧,且场地空间狭小,常布置在书房窗户前,故被形象地唤为“蟹眼天井”。

无锡人经世致用的处世哲学

近代无锡,随着民族工商业迅速崛起,形成了“开放务实、经世致用” 的工商文化风气。在当时无锡各大工商业家族所建造的大批建筑和基础设施中,大多闪现着此类文化基因的影子,同时西方的建造理念也被带入无锡,出现了中西合璧的建筑,深深影响了当时无锡的城市风貌。

“无锡的工商文化不尚繁缛华丽,不事炫耀矜夸,讲究平和简约、实用实惠,所以在调研中,我们鲜少看到装饰特别繁缛华丽的建筑实例。”《无锡传统历史建筑》一书中提到,无锡人擅长因地制宜。善借“天巧”,鲜用“人巧”,这是无锡人透过传统建筑及其空间布局传递出的智慧。比如,明至清中期,占尽山水形胜自然环境之利的惠山地区,其绝大部分祠堂建筑规制相对较低,整体上没有官式建筑的华丽,多采用普通的砖、木、瓦、石等建筑材料,仅在祠堂建筑的重要部位,如檐部、入口等处采用木雕、石雕、砖雕等形式对构建的表面进行一定装饰处理,以充分彰显周边自然山水之大美。如杨宗濂所建潜庐,因地制宜,简明巧妙地借了锡、惠二山景色,通过园居穿插围合的手法,将内部园林化整为零,分划成形态、大小不同的若干空间,并通过轴线加以贯穿,配以园内水体、假山、花木、曲桥等园林要素,移步换景、小中见大,使主人尽享自然之美。

半公共型宅园开风气之先

当民族工商业进入繁荣期,以自然山水为主的半公共型宅园也成为无锡建筑的一大特色。这些宅园多依托自然山水,以蠡湖为中心,在自然环境最为优美的环蠡湖、太湖地区分布。1912年,荣氏兄弟实业发展顺利,本着“为天下布芳馨,种梅花万树,与众人同游乐,开园囿空山”的初心,在无锡城西南郊购置山地建园。经过数十年的经营建设,荣氏所建梅园向民众免费开放。梅园成为无锡历史上第一个免费向游人开放的近代私家宅园。自此之后,无锡的名商巨贾、社会贤达纷纷效仿,捐资建园蔚然成风。稍有规模的私家宅园向百姓免费开放,其中包括横云山庄、蠡园、锦园等一批较为著名的近代宅园。

“无锡的半公共型宅园均借助真山真水而构建,成为无锡园林的一大特色,这是其他城市难以仿效的。”史明在书中提及,近代无锡的民族资本家是当时社会的新兴力量,掌握着巨大的社会资源和财富。他们选择在天然山水中兴建宅园,一方面为自己繁忙的经营生活提供休闲环境,另一方面也是造福桑梓,这一做法同样引领了近代中国私家宅园由封闭走向开放的风尚。

半公共型宅园也融合了中西方建筑语汇。如太湖别墅中的主体建筑七十二峰馆,五开间中西合璧式样的歇山顶大敞厅,三面环廊,廊柱间为圆拱造型;在蠡园中,既有仿西班牙式的别墅,圆形舞池及游泳池,又有中式亭台楼阁。

半公共型宅园是城市发展的组成部分,与城市交通发展相互促进。园主建园有成,自然希望游人络绎不绝,因此兴建配套的交通设施,而交通的通达又进一步促进了宅园的后续开发和建设,有利于更多园主来郊外择地建园,形成规模效应。《无锡地方资料汇编》中亦曾提及,蠡园以秀丽的湖光山色,兼以洋场风行娱乐,接待来自上海和南京等地的达官要员、社会名流及中外游人,开拓了无锡地区旅游事业的先河。

(哲肖/文 宗晓东/摄)