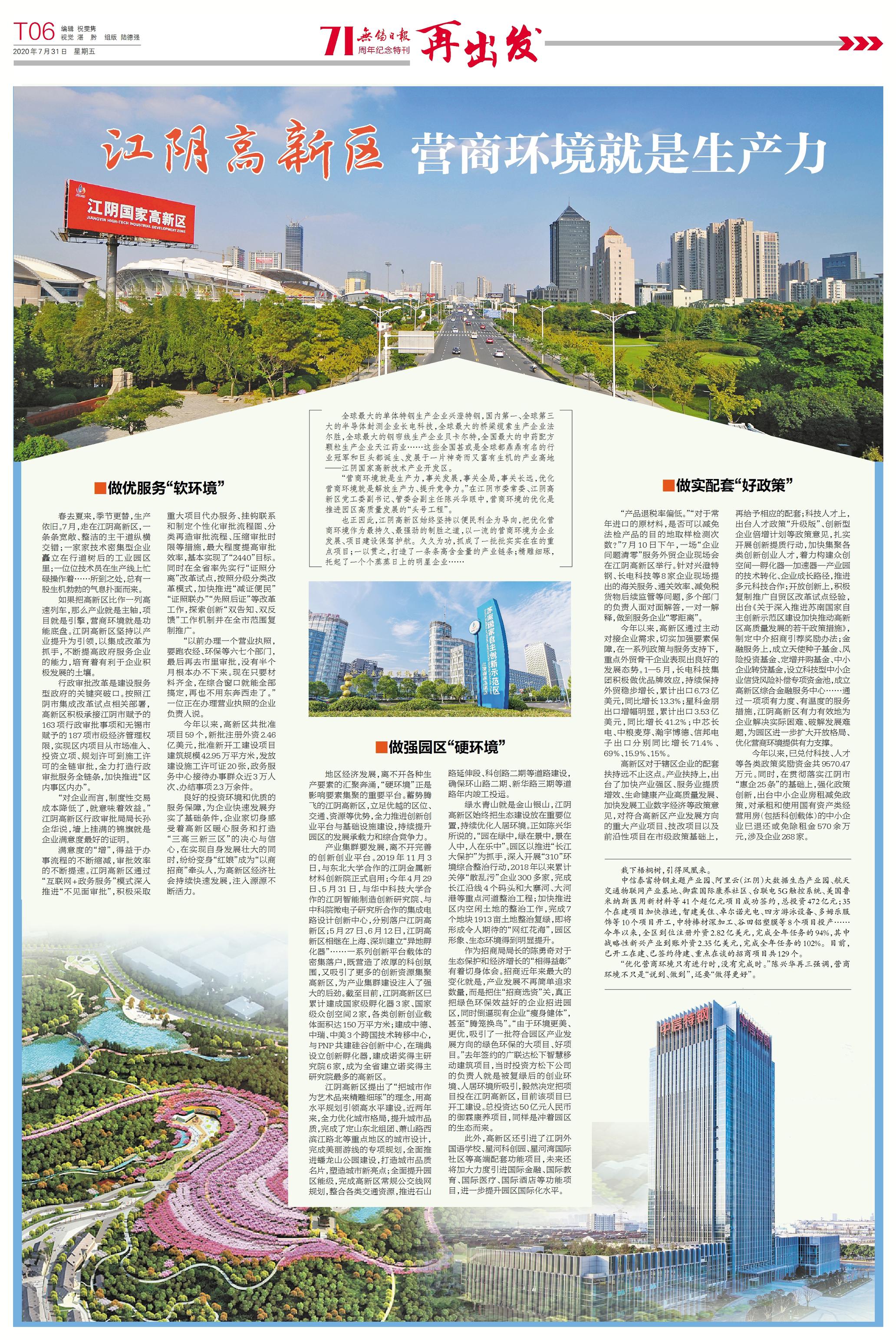

全球最大的单体特钢生产企业兴澄特钢,国内第一、全球第三大的半导体封测企业长电科技,全球最大的桥梁缆索生产企业法尔胜,全球最大的钢帘线生产企业贝卡尔特,全国最大的中药配方颗粒生产企业天江药业……这些全国甚或是全球都鼎鼎有名的行业冠军和巨头都诞生、发展于一片神奇而又富有生机的产业高地——江阴国家高新技术产业开发区。

“营商环境就是生产力,事关发展,事关全局,事关长远,优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力。”在江阴市委常委、江阴高新区党工委副书记、管委会副主任陈兴华眼中,营商环境的优化是推进园区高质量发展的“头号工程”。

也正因此,江阴高新区始终坚持以便民利企为导向,把优化营商环境作为最持久、最强劲的制胜之道,以一流的营商环境为企业发展、项目建设保驾护航。久久为功,抓成了一批批实实在在的重点项目;一以贯之,打造了一条条高含金量的产业链条;精雕细琢,托起了一个个蒸蒸日上的明星企业……

■做优服务“软环境”

春去夏来,季节更替,生产依旧。7月,走在江阴高新区,一条条宽敞、整洁的主干道纵横交错;一家家技术密集型企业矗立在行道树后的工业园区里;一位位技术员在生产线上忙碌操作着……所到之处,总有一股生机勃勃的气息扑面而来。

如果把高新区比作一列高速列车,那么产业就是主轴,项目就是引擎,营商环境就是功能底盘。江阴高新区坚持以产业提升为引领,以集成改革为抓手,不断提高政府服务企业的能力,培育着有利于企业积极发展的土壤。

行政审批改革是建设服务型政府的关键突破口。按照江阴市集成改革试点相关部署,高新区积极承接江阴市赋予的163项行政审批事项和无锡市赋予的187项市级经济管理权限,实现区内项目从市场准入、投资立项、规划许可到施工许可的全链审批,全力打造行政审批服务全链条,加快推进“区内事区内办”。

“对企业而言,制度性交易成本降低了,就意味着效益。”江阴高新区行政审批局局长孙企华说,墙上挂满的锦旗就是企业满意度最好的证明。

满意度的“增”,得益于办事流程的不断缩减,审批效率的不断提速。江阴高新区通过“互联网+政务服务”模式深入推进“不见面审批”,积极采取重大项目代办服务、挂钩联系和制定个性化审批流程图、分类再造审批流程、压缩审批时限等措施,最大程度提高审批效率,基本实现了“2440”目标。同时在全省率先实行“证照分离”改革试点,按照分级分类改革模式,加快推进“减证便民”“证照联办”“先照后证”等改革工作,探索创新“双告知、双反馈”工作机制并在全市范围复制推广。

“以前办理一个营业执照,要跑农经、环保等六七个部门,最后再去市里审批,没有半个月根本办不下来。现在只要材料齐全,在综合窗口就能全部搞定,再也不用东奔西走了。”一位正在办理营业执照的企业负责人说。

今年以来,高新区共批准项目59个,新批注册外资2.46亿美元,批准新开工建设项目建筑规模42.95万平方米,发放建设施工许可证20张,政务服务中心接待办事群众近3万人次、办结事项2.3万余件。

良好的投资环境和优质的服务保障,为企业快速发展夯实了基础条件,企业家切身感受着高新区暖心服务和打造“三高三新三区”的决心与信心,在实现自身发展壮大的同时,纷纷变身“红娘”成为“以商招商”牵头人,为高新区经济社会持续快速发展,注入源源不断活力。

■做强园区“硬环境”

地区经济发展,离不开各种生产要素的汇聚奔涌,“硬环境”正是影响要素集聚的重要平台。蓄势腾飞的江阴高新区,立足优越的区位、交通、资源等优势,全力推进创新创业平台与基础设施建设,持续提升园区的发展承载力和综合竞争力。

产业集群要发展,离不开完善的创新创业平台。2019年11月3日,与东北大学合作的江阴金属新材料创新院正式启用;今年4月29日、5月31日,与华中科技大学合作的江阴智能制造创新研究院、与中科院微电子研究所合作的集成电路设计创新中心,分别落户江阴高新区;5月27日、6月12日,江阴高新区相继在上海、深圳建立“异地孵化器”……一系列创新平台载体的密集落户,既营造了浓厚的科创氛围,又吸引了更多的创新资源集聚高新区,为产业集群建设注入了强大的后劲。截至目前,江阴高新区已累计建成国家级孵化器3家、国家级众创空间2家,各类创新创业载体面积达150万平方米;建成中德、中瑞、中美3个跨国技术转移中心,与PNP共建硅谷创新中心,在瑞典设立创新孵化器,建成诺奖得主研究院6家,成为全省建立诺奖得主研究院最多的高新区。

江阴高新区提出了“把城市作为艺术品来精雕细琢”的理念,用高水平规划引领高水平建设。近两年来,全力优化城市格局,提升城市品质,完成了定山东北组团、萧山路西滨江路北等重点地区的城市设计,完成美丽游线的专项规划,全面推进蟠龙山公园建设,打造城市品质名片,塑造城市新亮点;全面提升园区能级,完成高新区常规公交线网规划,整合各类交通资源,推进石山路延伸段、科创路二期等道路建设,确保环山路二期、新华路三期等道路年内竣工投运。

绿水青山就是金山银山,江阴高新区始终把生态建设放在重要位置,持续优化人居环境。正如陈兴华所说的,“园在绿中,绿在景中,景在人中,人在乐中”。园区以推进“长江大保护”为抓手,深入开展“310”环境综合整治行动,2018年以来累计关停“散乱污”企业300多家,完成长江沿线4个码头和大寨河、大河港等重点河道整治工程;加快推进区内空闲土地的整治工作,完成7个地块1913亩土地整治复绿,即将形成令人期待的“网红花海”,园区形象、生态环境得到明显提升。

作为招商局局长的陈勇奇对于生态保护和经济增长的“相得益彰”有着切身体会。招商近年来最大的变化就是,产业发展不再简单追求数量,而是把住“招商选资”关,真正把绿色环保效益好的企业招进园区,同时倒逼现有企业“瘦身健体”,甚至“腾笼换鸟”。“由于环境更美、更优,吸引了一批符合园区产业发展方向的绿色环保的大项目、好项目。”去年签约的广联达松下智慧移动建筑项目,当时投资方松下公司的负责人就是被复绿后的创业环境、人居环境所吸引,毅然决定把项目投在江阴高新区,目前该项目已开工建设。总投资达50亿元人民币的御霖康养项目,同样是冲着园区的生态而来。

此外,高新区还引进了江阴外国语学校、星河科创园、星河湾国际社区等高端配套功能项目,未来还将加大力度引进国际金融、国际教育、国际医疗、国际酒店等功能项目,进一步提升园区国际化水平。

■做实配套“好政策”

“产品退税率偏低。”“对于常年进口的原材料,是否可以减免法检产品的目的地取样检测次数?”7月10日下午,一场“企业问题清零”服务外贸企业现场会在江阴高新区举行。针对兴澄特钢、长电科技等8家企业现场提出的海关服务、通关效率、减免税货物后续监管等问题,多个部门的负责人面对面解答,一对一解释,做到服务企业“零距离”。

今年以来,高新区通过主动对接企业需求,切实加强要素保障,在一系列政策与服务支持下,重点外贸骨干企业表现出良好的发展态势。1—5月,长电科技集团积极做优品牌效应,持续保持外贸稳步增长,累计出口6.73亿美元,同比增长13.3%;星科金朋出口增幅明显,累计出口3.53亿美元,同比增长41.2%;中芯长电、中粮麦芽、瀚宇博德、信邦电子出口分别同比增长71.4%、69%、15.9%、15%。

高新区对于辖区企业的配套扶持远不止这点。产业扶持上,出台了加快产业强区、服务业提质增效、生命健康产业高质量发展、加快发展工业数字经济等政策意见,对符合高新区产业发展方向的重大产业项目、技改项目以及前沿性项目在市级政策基础上,再给予相应的配套;科技人才上,出台人才政策“升级版”、创新型企业倍增计划等政策意见,扎实开展创新提质行动,加快集聚各类创新创业人才,着力构建众创空间—孵化器—加速器—产业园的技术转化、企业成长路径,推进多元科技合作;开放创新上,积极复制推广自贸区改革试点经验,出台《关于深入推进苏南国家自主创新示范区建设加快推动高新区高质量发展的若干政策措施》,制定中介招商引荐奖励办法;金融服务上,成立天使种子基金、风险投资基金、定增并购基金、中小企业转贷基金,设立科技型中小企业信贷风险补偿专项资金池,成立高新区综合金融服务中心……通过一项项有力度、有温度的服务措施,江阴高新区有力有效地为企业解决实际困难、破解发展难题,为园区进一步扩大开放格局、优化营商环境提供有力支撑。

今年以来,已兑付科技、人才等各类政策奖励资金共9570.47万元。同时,在贯彻落实江阴市“惠企25条”的基础上,强化政策创新,出台中小企业房租减免政策,对承租和使用国有资产类经营用房(包括科创载体)的中小企业已退还或免除租金570余万元,涉及企业268家。

栽下梧桐树,引得凤凰来。

中信泰富特钢主题产业园、阿里云(江阴)大数据生态产业园、航天交通物联网产业基地、御霖国际康养社区、台联电5G触控系统、美国鲁米纳斯医用新材料等41个超亿元项目成功签约,总投资472亿元;35个在建项目加快推进,智建美住、卓尔诺光电、四方游泳设备、多姆乐服饰等10个项目开工,中特棒材深加工、谷田铝塑膜等8个项目投产……今年以来,全区到位注册外资2.82亿美元,完成全年任务的94%,其中战略性新兴产业到账外资2.35亿美元,完成全年任务的102%。目前,已开工在建、已签约待建、重点在谈的招商项目共129个。

“优化营商环境只有进行时,没有完成时。”陈兴华再三强调,营商环境不只是“说到、做到”,还要“做得更好”。