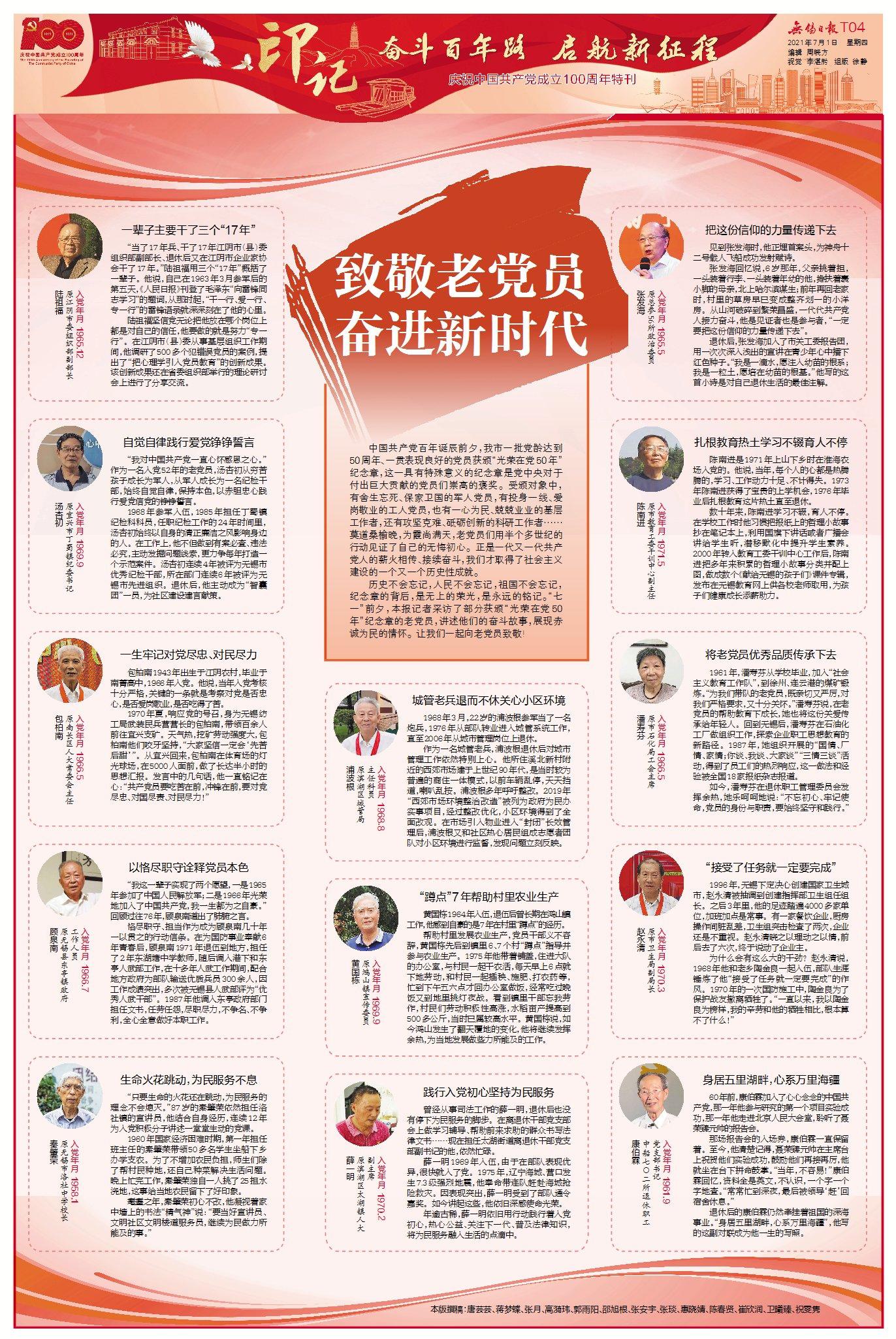

中国共产党百年诞辰前夕,我市一批党龄达到50周年、一贯表现良好的党员获颁“光荣在党50年”纪念章,这一具有特殊意义的纪念章是党中央对于付出巨大贡献的党员们崇高的褒奖。受颁对象中,有舍生忘死、保家卫国的军人党员,有投身一线、爱岗敬业的工人党员,也有一心为民、兢兢业业的基层工作者,还有攻坚克难、砥砺创新的科研工作者……莫道桑榆晚,为霞尚满天,老党员们用半个多世纪的行动见证了自己的无悔初心。正是一代又一代共产党人的薪火相传、接续奋斗,我们才取得了社会主义建设的一个又一个历史性成就。

历史不会忘记,人民不会忘记,祖国不会忘记,纪念章的背后,是无上的荣光,是永远的铭记。“七一”前夕,本报记者采访了部分获颁“光荣在党50年”纪念章的老党员,讲述他们的奋斗故事,展现赤诚为民的情怀。让我们一起向老党员致敬!

一辈子主要干了三个“17年”

“当了17年兵、干了17年江阴市(县)委组织部副部长、退休后又在江阴市企业家协会干了17年。”陆祖福用三个“17年”概括了一辈子。他说,自己在1963年3月参军后的第五天,《人民日报》刊登了毛泽东“向雷锋同志学习”的题词,从那时起,“干一行、爱一行、专一行”的雷锋语录就深深刻在了他的心里。

陆祖福坚信党无论把他放在哪个岗位上都是对自己的信任,他要做的就是努力“专一行”。在江阴市(县)委从事基层组织工作期间,他调研了500多个犯错误党员的案例,提出了“把心理学引入党员教育”的创新成果。该创新成果还在省委组织部举行的理论研讨会上进行了分享交流。

自觉自律践行爱党铮铮誓言

“我对中国共产党一直心怀感恩之心。”作为一名入党52年的老党员,汤杏初从穷苦孩子成长为军人,从军人成长为一名纪检干部,始终自觉自律,保持本色,以赤胆忠心践行爱党信党的铮铮誓言。

1968年参军入伍,1985年担任丁蜀镇纪检科科员,任职纪检工作的24年时间里,汤杏初始终以自身的清正廉洁之风影响身边的人。在工作上,他不但做到有案必查、违法必究,主动发掘问题线索,更力争每年打造一个示范案件。汤杏初连续4年被评为无锡市优秀纪检干部,所在部门连续6年被评为无锡市先进组织。退休后,他主动成为“智囊团”一员,为社区建设建言献策。

一生牢记对党尽忠、对民尽力

包柏南1943年出生于江阴农村,毕业于南菁高中,1966年入党。他说,当年入党考核十分严格,关键的一条就是考察对党是否忠心,是否爱岗敬业,是否吃得了苦。

1970年夏,响应党的号召,身为无锡纺工局武装民兵营营长的包柏南,带领百余人前往宜兴支矿。天气热,挖矿劳动强度大,包柏南他们咬牙坚持,“大家坚信一定会‘先苦后甜’”。从宜兴回来,包柏南在体育场的灯光球场,在5000人面前,做了长达半小时的思想汇报。发言中的几句话,他一直铭记在心:“共产党员要吃苦在前,冲锋在前,要对党尽忠、对国尽责、对民尽力!”

以恪尽职守诠释党员本色

“我这一辈子实现了两个愿望,一是1965年参加了中国人民解放军;二是1966年光荣地加入了中国共产党,我一生都为之自豪。”回顾过往76年,顾泉南道出了肺腑之言。

恪尽职守、担当作为成为顾泉南几十年一以贯之的行动信条。在为国防事业奉献6年青春后,顾泉南1971年退伍到地方,担任了2年东湖塘中学教师,随后调入港下和东亭人武部工作,在十多年人武工作期间,配合地方政府为部队输送优质兵员300余人,因工作成绩突出,多次被无锡县人武部评为“优秀人武干部”。1987年他调入东亭政府部门担任文书,任劳任怨,尽职尽力,不争名、不争利,全心全意做好本职工作。

生命火花跳动,为民服务不息

“只要生命的火花还在跳动,为民服务的理念不会熄灭。”87岁的秦肇荣依然担任洛社镇的宣讲员,他结合自身经历,连续12年为入党积极分子讲述一堂堂生动的党课。

1960年国家经济困难时期,第一年担任班主任的秦肇荣带领50多名学生坐船下乡办学支农。为了不增加农民负担,师生们除了帮村民种地,还自己种菜解决生活问题。晚上忙完工作,秦肇荣独自一人挑了25担水浇地,这事给当地农民留下了好印象。

耄耋之年,秦肇荣初心不改,他凝视着家中墙上的书法“精气神”说:“要当好宣讲员、文明社区文明楼道服务员,继续为民做力所能及的事。”

城管老兵退而不休关心小区环境

1968年3月,22岁的浦波根参军当了一名炮兵,1976年从部队转业进入城管系统工作,直至2006年从城市管理岗位上退休。

作为一名城管老兵,浦波根退休后对城市管理工作依然特别上心。他所住溪北新村附近的西郊市场建于上世纪90年代,是当时较为普遍的商住一体模式,以前车辆乱停,天天挡道,喇叭乱按。浦波根多年呼吁整改。2019年“西郊市场环境整治改造”被列为政府为民办实事项目,经过整改优化,小区环境得到了全面改观。在市场引入物业进入“封闭”长效管理后,浦波根又和社区热心居民组成志愿者团队对小区环境进行监督,发现问题立刻反映。

“蹲点”7年帮助村里农业生产

黄国栋1964年入伍,退伍后曾长期在鸿山镇工作,他感到自豪的是7年在村里“蹲点”的经历。

帮助村里发展农业生产,党员干部义不容辞,黄国栋先后到镇里6、7个村“蹲点”指导并参与农业生产。1975年他带着铺盖,住进大队的办公室,与村民一起干农活,每天早上6点就下地劳动,和村民一起插秧、施肥、打农药等,忙到下午五六点才回办公室做饭,经常吃过晚饭又到地里挑灯夜战。看到镇里干部忘我劳作,村民们劳动积极性高涨,水稻亩产提高到500多公斤,当时已属较高水平。黄国栋说,如今鸿山发生了翻天覆地的变化,他将继续发挥余热,为当地发展做些力所能及的工作。

践行入党初心坚持为民服务

曾经从事司法工作的薛一明,退休后也没有停下为民服务的脚步。在离退休干部党支部会上做学习辅导、帮助前来求助的群众书写法律文书……现在担任太湖街道离退休干部党支部副书记的他,依然忙碌。

薛一明1969年入伍,由于在部队表现优异,很快就入了党。1975年,辽宁海城、营口发生7.3级强烈地震,他奉命带连队赶赴海城抢险救灾。因表现突出,薛一明受到了部队通令嘉奖。如今讲起这些,他依旧深感使命光荣。

年逾古稀,薛一明依旧用行动践行着入党初心,热心公益、关注下一代、普及法律知识,将为民服务融入生活的点滴中。

把这份信仰的力量传递下去

见到张发海时,他正埋首案头,为神舟十二号载人飞船成功发射赋诗。

张发海回忆说,6岁那年,父亲挑着担,一头装着行李、一头装着年幼的他,搀扶着裹小脚的母亲,北上哈尔滨谋生;前年再回老家时,村里的草房早已变成整齐划一的小洋房。从山河破碎到繁荣昌盛,一代代共产党人接力奋斗,他是见证者也是参与者,“一定要把这份信仰的力量传递下去”。

退休后,张发海加入了市关工委报告团,用一次次深入浅出的宣讲在青少年心中播下红色种子。“我是一滴水,愿注入幼苗的根系;我是一粒土,愿培在幼苗的根基。”他写的这首小诗是对自己退休生活的最佳注解。

扎根教育热土学习不辍育人不停

陈南进是1971年上山下乡时在淮海农场入党的。他说,当年,每个人的心都是热腾腾的,学习、工作动力十足、不计得失。1973年陈南进获得了宝贵的上学机会,1976年毕业后扎根教育这片热土直至退休。

数十年来,陈南进学习不辍,育人不停。在学校工作时他习惯把报纸上的哲理小故事抄在笔记本上,利用国旗下讲话或者广播会讲给学生听,潜移默化中提升学生素养。2000年转入教育工委干训中心工作后,陈南进把多年来积累的哲理小故事分类并配上图,做成数个《献给无锡的孩子们》课件专辑,发布在无锡教育网上供各校老师取用,为孩子们健康成长添薪助力。

将老党员优秀品质传承下去

1961年,潘寿芬从学校毕业,加入“社会主义教育工作队”,到徐州、连云港的煤矿锻炼。“为我们带队的老党员,既亲切又严厉,对我们严格要求,又十分关怀。”潘寿芬说,在老党员的帮助教育下成长,她也将这份关爱传承给年轻人。回到无锡后,潘寿芬在石油化工厂做组织工作,探索企业职工思想教育的新路径。1987年,她组织开展的“国情、厂情、家情;你谈、我谈、大家谈”“三情三谈”活动,得到了员工们的热烈响应,这一做法和经验被全国18家报纸杂志报道。

如今,潘寿芬在退休职工管理委员会发挥余热,她乐呵呵地说:“不忘初心、牢记使命,党员的身份与职责,要始终坚守和践行。”

“接受了任务就一定要完成”

1996年,无锡下定决心创建国家卫生城市,赵永清被抽调到创建指挥部卫生组任组长。之后3年里,他的足迹踏遍4000多家单位,加班加点是常事。有一家餐饮企业,厨房操作间脏乱差,卫生组突击检查了两次,企业还是不重视。赵永清晓之以理动之以情,前后去了六次,终于说动了企业主。

为什么会有这么大的干劲?赵永清说,1968年他和老乡陶金良一起入伍,部队生涯锤炼了他“接受了任务就一定要完成”的作风。1970年的一次国防施工中,陶金良为了保护战友撤离牺牲了。“一直以来,我以陶金良为榜样,我的辛劳和他的牺牲相比,根本算不了什么!”

身居五里湖畔,心系万里海疆

60年前,康伯霖加入了心心念念的中国共产党,那一年他参与研究的第一个项目实验成功,那一年他走进北京人民大会堂,聆听了聂荣臻元帅的报告会。

那场报告会的入场券,康伯霖一直保留着。至今,他清楚记得,聂荣臻元帅在主席台上祝贺他们实验成功,鼓励他们再接再厉,他就坐在台下拼命鼓掌。“当年,不容易!”康伯霖回忆,资料全是英文,不认识,一个字一个字地查。“常常忙到深夜,最后被领导‘赶’回宿舍休息。”

退休后的康伯霖仍然牵挂着祖国的深海事业。“身居五里湖畔,心系万里海疆”,他写的这副对联成为他一生的写照。