□江耀进

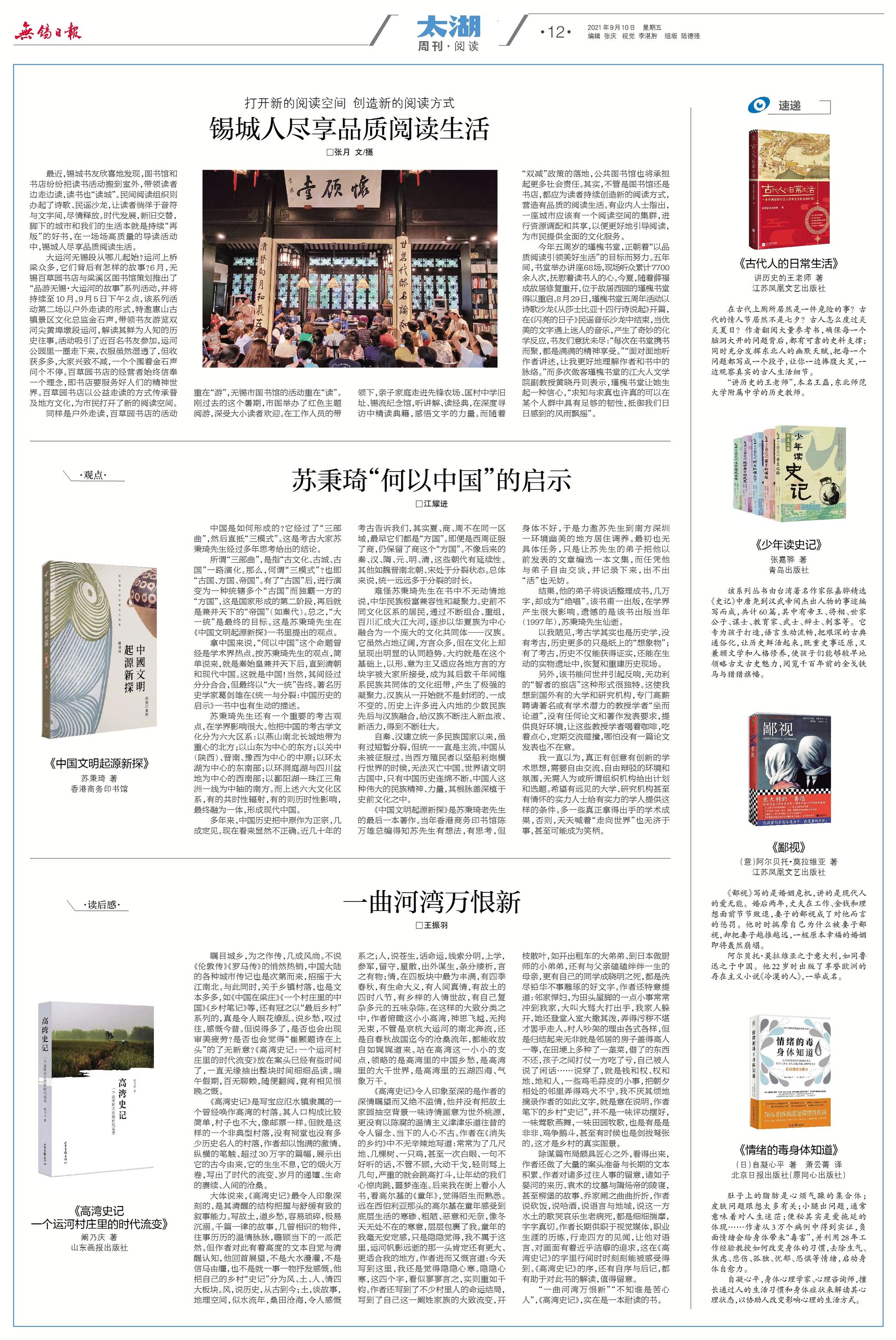

中国是如何形成的?它经过了“三部曲”,然后直抵“三模式”。这是考古大家苏秉琦先生经过多年思考给出的结论。

所谓“三部曲”,是指“古文化、古城、古国”一路演化。那么,何谓“三模式”?也即“古国、方国、帝国”。有了“古国”后,进行演变为一种统辖多个“古国”而独霸一方的“方国”,这是国家形成的第二阶段,再后就是兼并天下的“帝国”(如秦代)。总之,“大一统”是最终的目标。这是苏秉琦先生在《中国文明起源新探》一书里提出的观点。

拿中国来说,“何以中国”这个命题曾经是学术界热点。按苏秉琦先生的观点,简单说来,就是秦始皇兼并天下后,直到清朝和现代中国。这就是中国!当然,其间经过分分合合,但最终以“大一统”告终。著名历史学家葛剑雄在《统一与分裂:中国历史的启示》一书中也有生动的描述。

苏秉琦先生还有一个重要的考古观点,在学界影响很大。他把中国的考古学文化分为六大区系:以燕山南北长城地带为重心的北方;以山东为中心的东方;以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原;以环太湖为中心的东南部;以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部;以鄱阳湖—珠江三角洲一线为中轴的南方。而上述六大文化区系,有的共时性辐射,有的则历时性影响,最终融为一体,形成现代中国。

多年来,中国历史把中原作为正宗,几成定见。现在看来显然不正确。近几十年的考古告诉我们,其实夏、商、周不在同一区域,最早它们都是“方国”。即便是西周征服了商,仍保留了商这个“方国”。不像后来的秦、汉、隋、元、明、清,这些朝代有延续性。其他如魏晋南北朝、宋处于分裂状态。总体来说,统一远远多于分裂的时长。

难怪苏秉琦先生在书中不无动情地说,中华民族极富兼容性和凝聚力。史前不同文化区系的居民,通过不断组合、重组,百川汇成大江大河,逐步以华夏族为中心融合为一个庞大的文化共同体——汉族。它虽然占地辽阔,方言众多,但在文化上却呈现出明显的认同趋势。大约就是在这个基础上,以形、意为主又适应各地方言的方块字被大家所接受,成为其后数千年间维系民族共同体的文化纽带,产生了极强的凝聚力。汉族从一开始就不是封闭的、一成不变的。历史上许多进入内地的少数民族先后与汉族融合,给汉族不断注入新血液、新活力,得到不断壮大。

自秦、汉建立统一多民族国家以来,虽有过短暂分裂,但统一一直是主流。中国从未被征服过。当西方殖民者以坚船利炮横行世界的时候,无法灭亡中国。世界诸文明古国中,只有中国历史连绵不断。中国人这种伟大的民族精神、力量,其根脉盖深植于史前文化之中。

《中国文明起源新探》是苏秉琦老先生的最后一本著作。当年香港商务印书馆陈万雄总编得知苏先生有想法,有思考,但身体不好,于是力邀苏先生到南方深圳一环境幽美的地方居住调养。最初也无具体任务,只是让苏先生的弟子把他以前发表的文章编选一本文集,而任凭他与弟子自由交谈,并记录下来,出不出“活”也无妨。

结果,他的弟子将谈话整理成书,几万字,却成为“绝唱”。该书甫一出版,在学界产生很大影响。遗憾的是该书出版当年(1997年),苏秉琦先生仙逝。

以我陋见,考古学其实也是历史学,没有考古,历史更多的只是纸上的“想象物”;有了考古,历史不仅能获得证实,还能在生动的实物遗址中,恢复和重建历史现场。

另外,该书能问世并引起反响,无功利的“智者的旅店”这种形式很独特。这使我想到国外有的大学和研究机构,专门高薪聘请著名或有学术潜力的教授学者“坐而论道”,没有任何论文和著作发表要求,提供良好环境,让这些教授学者喝着咖啡,吃着点心,定期交流碰撞,哪怕没有一篇论文发表也不在意。

我一直以为,真正有创意有创新的学术思想,需要自由交流、自由辩驳的环境和氛围,无需人为或所谓组织机构给出计划和选题。希望有远见的大学、研究机构甚至有情怀的实力人士给有实力的学人提供这样的条件。多一些真正拿得出手的学术成果,否则,天天喊着“走向世界”也无济于事,甚至可能成为笑柄。