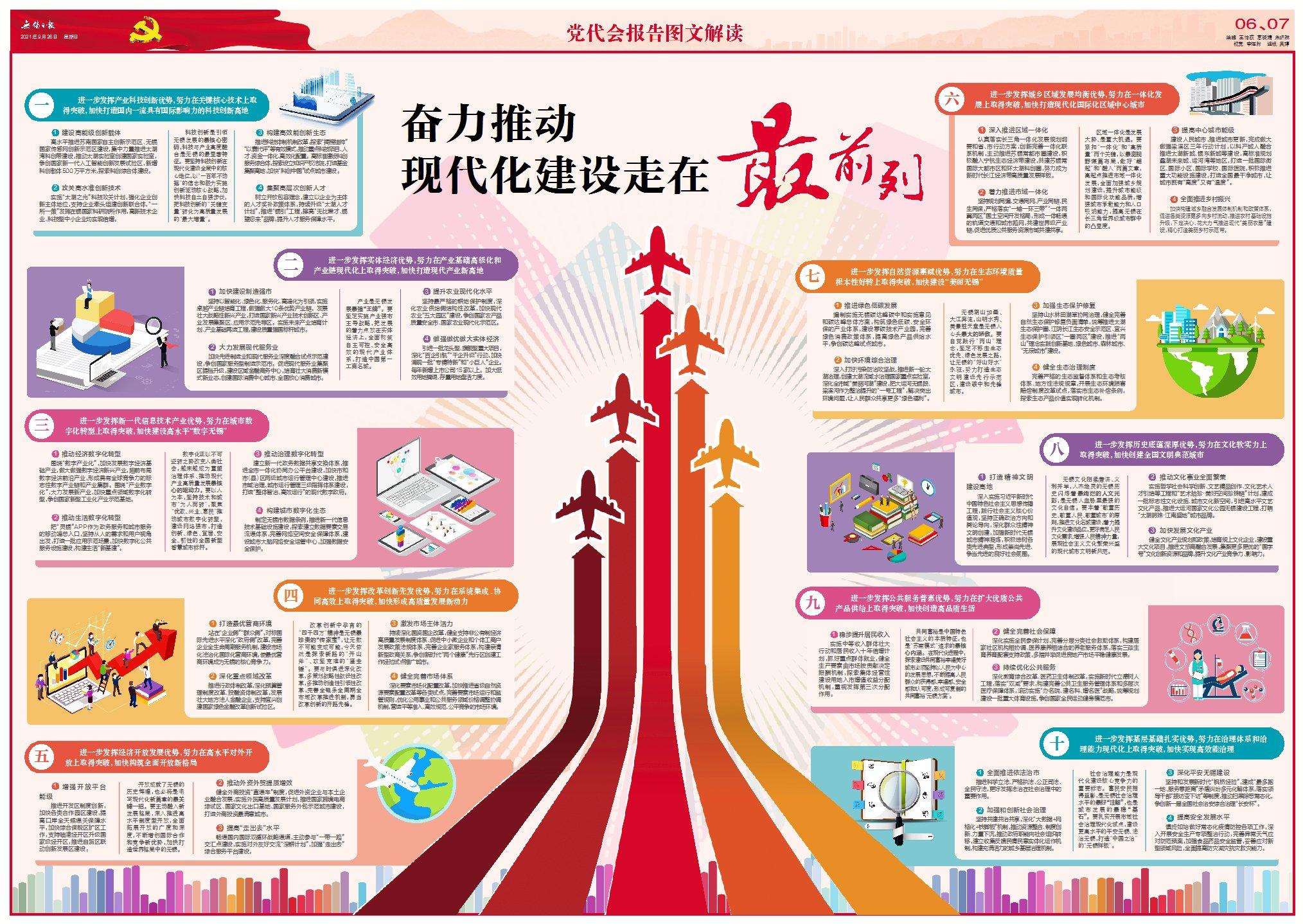

一、进一步发挥产业科技创新优势,努力在关键核心技术上取得突破,加快打造国内一流具有国际影响力的科技创新高地

科技创新是引领无锡发展的最核心密码,科技与产业高度融合是无锡的最显著特征。要坚持科技创新在现代化建设全局中的核心地位,以“一百年不动摇”的信念和毅力实施创新驱动核心战略,加快科技自立自强步伐,把科技创新的“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

建设高能级创新载体

高水平推进苏南国家自主创新示范区、无锡国家传感网创新示范区建设,集中力量推进太湖湾科创带建设,推动太湖实验室创建国家实验室,争创国家新一代人工智能创新发展试验区,新增科创载体500万平方米,探索科创综合体建设。

攻关高水准创新技术

实施“太湖之光”科技攻关计划,强化企业创新主体地位,支持企业牵头组建创新联合体,“一所一策”发挥在锡国家科研院所作用,高新技术企业、科技型中小企业均实现倍增。

构建高效能创新生态

推进科技体制机制改革,探索“揭榜挂帅”“以赛代评”等有效模式,推动重点科技项目、人才、资金一体化、高效化配置。高标准建设科创服务综合体,探索设立知识产权法院,打造基金集聚高地,加快“科创中国”试点城市建设。

集聚高层次创新人才

树立开放包容理念,建立以企业为主体的人才奖补政策体系,持续升级“太湖人才计划”,推进“锡引”工程,擦亮“无比爱才、锡望您来”品牌,提升人才服务保障水平。

二、进一步发挥实体经济优势,努力在产业基础高级化和产业链现代化上取得突破,加快打造现代产业新高地

产业是无锡发展最强“王牌”。要坚定实施产业强市主导战略,把发展的着力点放在实体经济上,全面构筑自主可控、安全高效的现代产业体系,打造中国第一工商名城。

加快建设制造强市

坚持以智能化、绿色化、服务化、高端化为引领,实施卓越产业链培育工程,做强做大10条优势产业链。发展壮大战略性新兴产业,打造国家新兴产业技术创新区、产业发展集聚区、应用示范先导区。实施未来产业培育计划、产业基础再造工程,建设质量强国标杆城市。

大力发展现代服务业

加快先进制造业和现代服务业深度融合试点示范建设,争创国家服务型制造示范市。促进现代服务业集聚区提档升级,建设区域金融商务中心,培育壮大消费新模式新业态,创建国际消费中心城市、全国放心消费城市。

提升农业现代化水平

坚持最严格的耕地保护制度,深化农业供给侧结构性改革,加快现代农业“五大园区”建设,争创国家农产品质量安全市、国家农业现代化示范区。

做强做优做大实体经济

引进一批龙头型、旗舰型重大项目,深化“百企引航”“千企升级”行动,加快涌现一批“专精特新”和“小巨人”企业。每年新增上市公司15家以上。加大低效用地腾退、存量用地盘活力度。

三、进一步发挥新一代信息技术产业优势,努力在城市数字化转型上取得突破,加快建设高水平“数字无锡”

数字化正以不可逆转之势改变人类社会,越来越成为重塑治理体系、推动现代产业高质量发展最核心的驱动力。要以人为本,坚持技术和城市“为人而转”,聚焦“优政、兴业、惠民”推动城市数字化转型,建设网络强市,打造创新、绿色、宜居、安全、韧性的全国新型智慧城市标杆。

推动经济数字化转型

围绕“数字产业化”,加快发展数字经济基础产业,做大做强数字经济新兴产业,超前布局数字经济前沿产业,形成具有全球竞争力的标志性数字产业链和产业集群。围绕“产业数字化”,大力发展新产业,加快重点领域数字化转型,争创国家新型工业化产业示范基地。

推动生活数字化转型

把“灵锡”APP作为政务服务和城市服务的移动端总入口,坚持从人的需求和用户视角出发,打造一批应用示范场景,加快数字化公共服务设施建设,构建生活“新基建”。

推动治理数字化转型

建立新一代政务数据共享交换体系,推进全市一体化协同办公平台建设,加快市和市(县)区两级城市运行管理中心建设,推进市域治理、城市运行管理三级指挥体系建设,打造“整体智治、高效运行”的现代数字政府。

构建城市数字化生态

制定无锡市数据条例,推进新一代信息技术基础设施建设,探索建立数据要素交易流通体系,完善网络空间安全保障体系,建设城市大脑网络安全运管中心,加强数据安全保护。

四、进一步发挥改革创新先发优势,努力在系统集成、协同高效上取得突破,加快形成高质量发展新动力

改革创新中孕育的“四千四万”精神是无锡最珍贵的“传家宝”,让无数不可能变成可能,今天依然是探索新路的“开山斧”、攻坚克难的“鎏金锤”。要与时俱进深化改革,多策划战略性战役性改革,多推动创造性引领性改革,完善全链条全周期全市域改革推进机制,勇当改革创新的开路先锋。

打造最优营商环境

站在“企业侧”“群众侧”,对标国际先进水平深化“政府侧”改革,完善企业全生命周期服务机制,建设市场化法治化国际化营商环境,使最优营商环境成为无锡的核心竞争力。

深化重点领域改革

推进行政体制改革,深化预算管理制度改革、投融资体制改革,发展壮大地方法人金融企业,支持宜兴创建国家绿色金融改革创新试验区。

激发市场主体活力

持续深化国资国企改革,健全支持非公有制经济高质量发展制度体系、促进中小微企业和个体工商户发展政策法规体系,完善企业家服务体系,构建亲清新型政商关系,争创新时代“两个健康”先行区创建工作经验试点推广城市。

健全完善市场体系

深化要素市场化配置改革,加快推进省级自然资源要素配置改革等各类试点,完善要素市场运行和监管规则,优化公用事业和公共服务领域价格调整协调机制,营造平等准入、高效规范、公平竞争的市场环境。

五、进一步发挥经济开放发展优势,努力在高水平对外开放上取得突破,加快构筑全面开放新格局

开放成就了无锡的历史辉煌,也必将是书写现代化新篇章的最关键一招。要主动融入新发展格局,深入推进高水平制度型开放,全面拓展开放的广度和深度,不断增创国际合作和竞争新优势,加快打造世界格局中的无锡。

增强开放平台能级

推进开发区制度创新,加快各类合作园区建设,提高口岸全天候通关保障水平,加快综合保税区扩区工作,支持临港经开区升级国家级经开区,推进自贸区联动创新发展区建设。

推动外资外贸提质增效

健全外商投资“直通车”制度,促进外资企业与本土企业融合发展,实施外贸高质量发展计划,推进国家跨境电商综试区、国家文化出口基地、国家服务外包示范城市建设,打造外商投资最满意城市。

提高“走出去”水平

畅通国内国际双循环战略通道,主动参与“一带一路”交汇点建设,实施对外友好交流“深耕计划”,加强“走出去”综合服务平台建设。

六、进一步发挥城乡区域发展均衡优势,努力在一体化发展上取得突破,加快打造现代化国际化区域中心城市

区域一体化是发展大势、是重大机遇。要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键,以最宽视野谋篇布局,做好“崛起”和“融入”两篇文章,高起点推进市域一体化发展,全面加强城乡规划建设,提升城市能级和国际化功能品质,增强城市承载能力和人口吸纳能力,提高无锡在长三角世界级城市群中的凸显度。

深入推进区域一体化

认真落实长三角一体化发展规划纲要和省、市行动方案,创新完善一体化联系机制,主动推进苏锡常都市圈建设,积极融入宁杭生态经济带建设,共建苏锡常国际大都市区和环太湖科创圈,努力成为新时代长江经济带高质量发展样板。

着力推进市域一体化

坚持规划同编、交通同网、产业同链、民生同保,严格落实“一轴一环三带”“一体两翼两区”国土空间开发格局,形成一体畅通的轨道交通和城市路网,共建世界级产业链,促进优质公共服务资源市域共建共享。

提高中心城市能级

建设人民城市,推进城市更新,完成做大做强梁溪区三年行动计划,以科产城人融合推进太湖新城、锡东新城等建设,高标准规划蠡湖未来城、运河湾等地区,打造一批国际街区、国际小区、国际学校、国际医院,积极推进重大功能设施建设,打造全国最干净城市,让城市既有“高度”又有“温度”。

全面推进乡村振兴

加快构建城乡融合发展体制机制和政策体系,促进各类资源更多向乡村流动,推进农村基础设施升级,下定决心、花大力气推进现代“美丽农居”建设,精心打造美丽乡村示范带。

七、进一步发挥自然资源禀赋优势,努力在生态环境质量根本性好转上取得突破,加快建设“美丽无锡”

无锡湖山如画、大江奔流,山明水秀、美景胜天堂是无锡人心头最大的骄傲。要自觉践行“两山”理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,让无锡的“好山好水”永驻,努力打造生态文明建设先行示范区,建设碳中和先锋城市。

推进绿色低碳发展

编制实施无锡碳达峰碳中和实施意见和碳达峰总体方案,构筑绿色低碳、安全环保的产业体系,建设零碳技术产业园,完善绿色消费政策体系,提高绿色产品供给水平,争创碳达峰试点城市。

加快环境综合治理

深入打好污染防治攻坚战,推进新一轮太湖治理,创建太湖流域水治理国家重点实验室,深化全市域“美丽河湖”建设,把大运河无锡段、梁溪河作为整治提升的“一号工程”,解决突出环境问题,让人民群众共享更多“绿色福利”。

加强生态保护修复

坚持山水林田湖草协同治理,健全完善自然生态保护修复负面清单,统筹推进太湖生态保护圈、江阴长江生态安全示范区、宜兴生态保护引领区“一圈两区”建设,推进“两山”理念实践创新基地、绿色城市、森林城市、“无废城市”建设。

健全生态治理制度

完善严格的生态监督体系和生态考核体系、地方性法规规章,开展生态环境损害赔偿制度改革试点,落实市生态补偿条例,探索生态产品价值实现转化机制。

八、进一步发挥历史底蕴深厚优势,努力在文化软实力上取得突破,加快创建全国文明典范城市

无锡文化刚柔兼济、义利并举,人杰地灵的无锡历史闪烁着最绚烂的人文光彩,是无锡人血脉里最强的文化自信。要本着“敬重历史、敬重人民、敬重城市”的原则,推进文化名城建设,着力提升文化建设品位,更好满足人民文化需求、增强人民精神力量,展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明新风范。

打造精神文明建设高地

深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程,践行社会主义核心价值观,坚持正确政治方向和舆论导向,深化群众性精神文明创建,加强新时代无锡城市精神凝练,积极选树各类先进典型,形成崇尚先进、争当先进的良好社会氛围。

推动文化事业全面繁荣

实施哲学社会科学创新、文艺精品创作、文化艺术人才引培等工程和“艺术拾珍·美好空间珍珠链”计划,建成一批标志性文化设施、城市文化新空间,引进高水平文艺文化产品,推进大运河国家文化公园无锡建设工程,打响“太湖明珠·江南盛地”城市品牌。

加快发展文化产业

健全文化产业规划和政策,培育规上文化企业,建设重大文化项目,推进文旅商融合发展,集聚更多更优的“国字号”文化创新资源和品牌,提升文化产业竞争力、影响力。

九、进一步发挥公共服务普惠优势,努力在扩大优质公共产品供给上取得突破,加快创造高品质生活

共同富裕是中国特色社会主义的本质特征,也是“苏南模式”追求的最核心内涵。在现代化进程中,探索建设共同富裕幸福美好城市必须坚持以人民为中心的发展思想,不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感和认可度,形成可复制的共同富裕“无锡方案”。

稳步提升居民收入

实施中等收入群体壮大行动和居民收入十年倍增计划,抓好重点群体就业,健全生产要素由市场按贡献决定报酬机制,探索集体经营性建设用地入市增值收益分配机制,重视发挥第三次分配作用。

健全完善社会保障

深化实施全民参保计划,完善分层分类社会救助体系,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,落实三孩生育养育配套支持政策,多措并举促进房地产市场平稳健康发展。

持续优化公共服务

深化教育综合改革、医药卫生体制改革,实施新时代立德树人工程,落实“双减”要求,构建完善公共卫生服务管理体系和多层次医疗保障体系,滚动实施“办名院、建名科、增名医”战略,统筹规划建设一批重大体育设施,争创国家全民运动健身模范市。

十、进一步发挥基层基础扎实优势,努力在治理体系和治理能力现代化上取得突破,加快实现高效能治理

社会治理能力是现代化建设核心竞争力的重要标志。富民安民相得益彰,是无锡社会治理水平的最好“注解”,也是城市发展的最稳“基石”。要扎实开展市域社会治理现代化试点,建设更高水平的平安无锡、法治无锡,打造“中国之治”的“无锡样板”。

全面推进依法治市

推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,更好发挥法治在社会治理中的重要作用。

加强和创新社会治理

坚持共建共治共享,深化“大数据+网格化+铁脚板”机制,推动资源整合、制度创新、力量下沉,推动政府职能向社会组织转移,建立收集反馈民情民意实体化运作机制,构建充满活力的城乡基层治理机制。

深化平安无锡建设

坚持和发展新时代“枫桥经验”,建成“最多跑一地、服务零距离”矛盾纠纷多元化解体系,落实领导干部“接访变下访”等制度,推动扫黑除恶常态化,争创新一届全国社会治安综合治理“长安杯”。

提高安全发展水平

慎终如始做好常态化疫情防控各项工作,深入开展安全生产专项整治行动,完善异常天气应对防范预案,加强食品药品安全监管,妥善应对新型领域风险,全面提高防灾减灾抗灾救灾能力。