□张 月

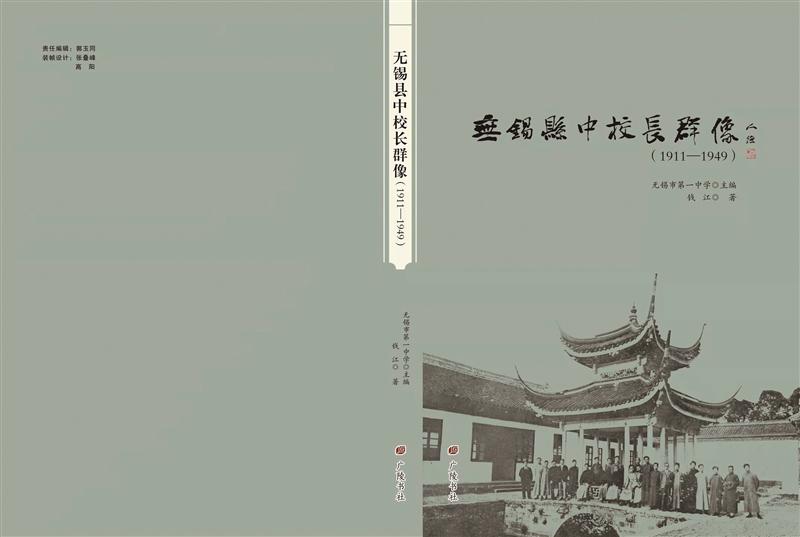

1911年正月,寺后门1号透出第一缕微光,无锡市第一中学诞生于辛亥革命后风雨如磐的岁月。实业救国,科教兴国,时代赋予了她沉重的使命和独特的基因。在一位位学校“掌舵人”的带领下,她筚路蓝缕,砥砺前行,结出了累累硕果,桃李满天下。今年是无锡市一中创办110周年,由无锡市一中主编、教育学者钱江执笔、广陵书社出版的《无锡县中校长群像(1911-1949)》和《无锡县中历史资料选编(1911-1949)》成为一份沉甸甸的纪念。

为地方教育史填补空白

近代无锡教育从清末开始,到民国时期,在整整半个世纪中,总体呈现起步早、发展快,主体多、层次全,规模大、影响广的势态,领先于全国。官办学校无锡县立初级中学即现无锡市一中就是在这样的背景下诞生的,几度更名,几易其址。不同于一般的校史编撰,无锡市一中是百年名校,要做贯通百年的研究,相当于填补地方教育史的空白,绝非易事。于是,《无锡县中校长群像》选取了一个特殊视角和一个特殊时期,从清末学校创办至1949年新旧鼎革,将历任校长作为研究对象,描绘出一卷中学校长的群像图谱。

陶守恒、杨曾谦、杨曾谊、华国铨、诸人龙、秦同培、邹同一……无锡县中自1911年创办至1949年,前后共有25任校长,其中不乏教育家和工商实业家。这些校长执掌无锡县中时期,正处于中国教育从传统官学、塾学向现代学校教育转型的初始阶段,而县中本身也经历着从初等到中等职业技术学校,再到普通中学的更迭演变,加上各位校长的知识结构、经验能力和性格各不相同,学校和社会的境况又有种种差别,这就使得学校的演变呈现出多彩的样貌。《无锡县中校长群像》以时间为轴,让一位位校长从历史深处走来,生动勾勒出一段地方教育史。

为教育者留下精神遗产

从历史的回望和梳理中,加深对学校教育规律的认识,给当代教育以某种借鉴和启发,是《无锡县中校长群像》的又一价值所在。无锡市一中校友、文史专家汤可可表示,该书对无锡县中时代校长群体的主流人物一一列了专章介绍,提炼其办学理念和教育宗旨,为后来者留下了一份精神遗产。其中,不同时期的无锡县中都把实业强国、教育救国作为办学宗旨。“九·一八”事变后,几位校长在主持编纂的教材中,都把爱国主义教育加入其中。其次,有教无类。无锡县中不把收费作为办学目标,从不拒绝家境贫寒的学子,对学业优良的贫困学生免除一切学杂住宿费用,还安排勤工俭学,不少底层平民以此完成学业,改变人生。

再者是注重学以致用,造就有用之才。无论是实业学堂时期还是普通中学阶段,无锡县中都把给学生传授有用的科学文化知识,培养其立足社会的实际技能作为自己的责任。学校添设实习工场,开办实习商店,完善技师辅导制度,改进教学和考核办法以及加强学校与社会和工商企业的联系互动,而不以读死书、死读书要求学生,也不以常规考试衡量学生、评价教师。除了少数人考入高校继续深造,县中多数学生毕业后进入无锡工商行业并成为企业骨干。“这些教育的精髓不正是现今所需要的吗?”汤可可说。

为城市史编纂积累资料

无锡学者陆阳表示,无锡县中为县办最高学府,并逐步成为地方县立学校中规模最大、层次最高的学校,而彼时无锡教育的规模、层次、影响在全国县城中都处于领先地位。因此,在他看来,要考察当时中国教育发展和社会变迁的基本过往,无锡县中是不可多得的研究对象。无锡是近代民族工商业的重要发祥地,城市自此崛起。在《无锡县中校长群像》中我们看到了陶守恒为了培养纺织人才,提供专业技术支持办一所工业学校,设置染、织两科;诸人龙联合地方组织开设商店,以供商科学生实习……无锡县中的这些办学实践均伴随着地方的经济社会发展,以此展现学校乃至城市的发展,是一项创新之举,成为正史的重要补充。

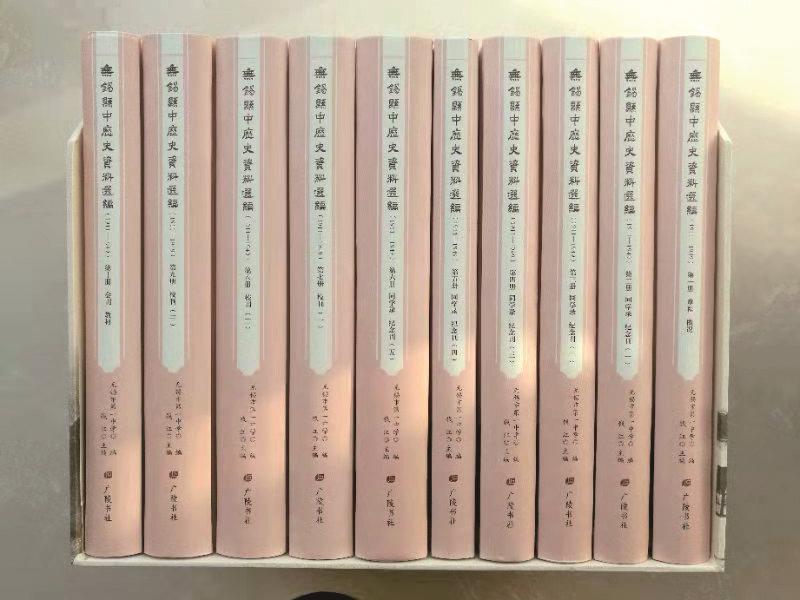

与《无锡县中校长群像》同步出版的还有其配套的资料汇编。《无锡县中历史资料选编(1911-1949)》一套共10本,作者将从各处搜寻到的校刊资料加以整理、汇编,形成学校历史的文字谱系,两本书资料与研究相结合,互为对照,共同构成记录学校发展历程的宝贵史料,为被人忽略的无锡地方民国教育史的研究提供了生动的实证。“这次整理的县中资料,应该是目前无锡最彻底、最全面的一次关于学校历史资料的整理。”钱江也希望有更多学校开展校史资料的整理,为《无锡史》的编纂做前期工作。