□徐 杰

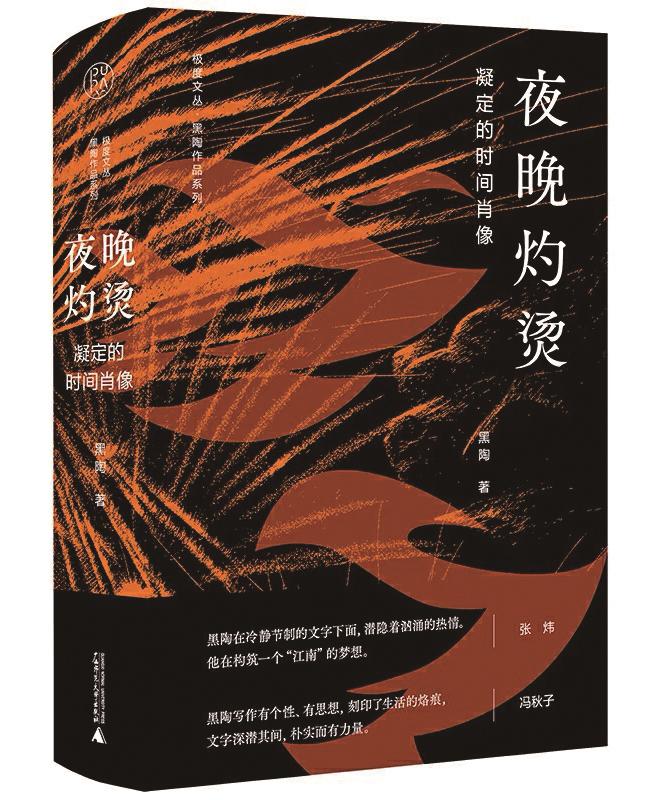

阅读黑陶的修订版散文集《夜晚灼烫》,依旧感到浓浓的乡愁袭来。黑陶以他的纯粹姿态和诗性文字重构了时间。这是一部对国家记忆以及青春成长凝望深描的江南史诗。

巴赫金说过,独特的主体,会从自己独特而不可重复的位置出发与这个世界进行互动。黑陶就是这样一个主体。他出生于太湖边的江南腹地,他选择了写作,为江南乡镇里渐渐逝去的风景与人物立传。同时,为一个尊严生命的成长寻找精神源泉。事实上,无数人放弃过自我独有的体验,当一个写作者面对生活慨然馈赠,竟然是屡屡与之擦肩而过,不能不说是当代写作面临的某种困境。要么涂抹粉饰,要么后现代主义,文学直面现实的能力在下降。这本完成于20年前的作品集,显示出作家几乎是在进入写作的那一刻起,就摒弃了唯美主义贵族式的避世浪漫态度。他认同并且珍视自己来自中国底层劳动家庭的事实。如同泰戈尔所言,生活已然残酷,我却报之以歌。作为作家的黑陶,接受知识启蒙后觉醒、悲悯、超越梦想。那些孕育过生命的日子,无论贫瘠,还是磨难,无论纯真,还是骄傲,都必然成为作家笔下对世界惊奇与自我认同的绝佳窗口。

克罗齐宣称,任何事件都体现了全部历史和全人类,因而人们可以在任何事件中随意地发现全部历史和全人类。《夜晚灼烫》就是散文家黑陶以个人的经历印证时代变迁的一部感性铭文。唤起人性价值,是对远去时代的人文关照与深深眷恋。《夜晚灼烫》与《漆蓝书简》《中国册页》《泥与焰》等著作一起,构建起中国思想活跃社会剧变时期(二十世纪八九十年代)的共同记忆。他的碎片且精细化的观察,犹如历史学家布罗代尔宣称的以个人微观历史对应长时段的历史,将地理时间、社会时间、个体时间熔于一炉,以瞬间史的日常生活书写波澜起伏的时代画卷。在这个意义上,书就是作家的编年史,而这个编年史又不仅仅属于一个人。他的身上,集约了一代人共同的体验,那些栩栩如生的叙述画面叫人心情难以自抑。他唤起“60后”小时候最纯洁游戏以及最无聊时间的回忆。那些微小的事件,组成国家叙事的最基础部分。书中一些章节特意将不同意味的生活现实、新闻报道杂糅在一起,拼贴成带有荒诞色彩的现实画面。当你身临其境,方觉生活本身就是这般无厘头似的百味杂陈。我们注定生活于信息过剩且被其包围的时代,除了筛选和屏蔽,似乎我们跳出乡村时代以后,又在现代化里不停迷茫。作家隐隐地为永恒性一去不复返而惋惜,这是诗歌的初心,却是人生意蕴的重启。《夜晚灼烫》,开启了看中国的独特视角。

写个体也就是写时代,所有伟大的写作皆由于此。时代在作家眼里,就是对生生不息生活过程的剖析。《夜晚灼烫》通篇洋溢着理想主义的光芒,它冷静、客观、精雅、犀利。被黑陶脚步丈量过的中国南方地域,因为他的文字而精神没有被辜负。现代化席卷而来,时代激越又混沌,作家深切体悟,仔细记录,娓娓道来。庞杂卑微的事实后面是最珍贵的中国人集体经验——他尝试为这个稍纵即逝的时代代言。同时,黑陶以文字构建着生命意蕴,以梦想实现对芸芸众生的超越。他的唯一性就是世界性。黑陶的散文写作,为世界展示了一个古老又现代的南方中国。读懂了他的散文,也就读懂了一个曾经的时代,他们浑然又透彻地将一种生活方式融入全球化的进程之中。他要以铭写的方式告别童年,告别那个时代,同时告慰那个精神故乡。

《夜晚灼烫》体现了中国汉语之美,一如燃烧起的夏季草原,让人颤栗又沉醉。黑陶赋予笔下的自然风景以文学的神圣气质。他的描绘,带有原野万物自我生长的底气,并且富于悲悯力量:坚硬的柔软,豪迈的细腻,深情的克制。

“这是往昔的灼火。这是浸骨的清凉。这是可以触摸、嗅得到气息的火中故乡。”(《残陶或陶山》)

“那个微小的男孩,在雨绿的田垄上滑倒又爬起,向他的村庄蹒跚走去——我的内心盛满了感动,我又看见了自己,那个遥远的、童年的乡村男孩。”(《绿袖子》)

黑陶的根在中国南方的乡野,他是谦卑又寂寞的劳动者的儿子,作家所有的自尊与坚强,都来自那块大地的原始滋养。

南方故乡在黑陶的笔下被一次次激活、一次次重构。黑陶的粗粝与真挚,是地方性知识以及真挚感情的极致体现。每个作家需要的人类情感被最终还原成一个很小甚至微不足道的切口,而正是这个切口,照亮了整个人性。作家是这样的人:他以超越性的复杂、敏锐和判断,体验着人生的幽暗深邃,并说出了我们的感受。