加快转型升级,探索开发区新发展路径,要着力提升开发区的土地产出率和资源循环利用率,实现集约化、循环化。

在绿色发展中要突出发挥市场作用,引入市场主体参与开发区建设运营,通过市场手段把企业引入转型升级的轨道。在优化“软”“硬”环境上发力,多点“化学反应”、少些“物理变化”,突出优势再造,把构建最优营商环境作为重要任务,推动开发区由依靠要素成本优势向综合竞争优势转变。

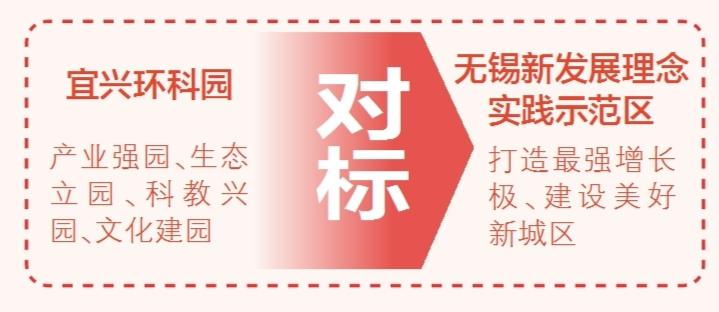

宜兴环科园

率先为全国

探索低碳之路提供“园区样板”

作为全国唯一以环保为主题的国家级高新区,宜兴环科园将深入践行“产业强园”“生态立园”“科教兴园”“文化建园”四大战略,打造最强增长极、建设美好新城区。“以更高政治站位、更宽全球视野、更强责任担当谋划推进园区高质量发展,加快打造无锡新发展理念实践示范区,为全市发展大局作出更大贡献。”宜兴市政府党组成员、环科园党工委副书记、管委会副主任储红飙表示。

下阶段,园区将聚焦“生态立园”,争当“双碳”领跑者,力争率先为全国探索低碳之路提供“园区样板”。联手华润环保建设零碳创新中心,深化与上海环境能源交易所合作建立碳管理体系(宜兴)服务中心等平台,打造城市污水资源概念厂、“零碳厕所”等一批绿色低碳生态产品,把“双碳”理念融入园区规划建设的方方面面。立足“2+3+N”现代产业体系定位,重构“双招双引”新体制,创新招商工作方法,一批投资体量大、科技含量高、示范带动强的大项目、好项目纷至沓来,为园区今后的经济社会高质量发展注入强劲动能。(蒋梦蝶)

山水城

补链强链做大做强特色产业集群

去年前三季度,山水城财政总收入23.3亿元,同比增长53.1%;新招引注册资本亿元以上企业达11家,中教云、爱聚星等一批行业领军和头部企业相继落地,这漂亮的成绩单背后,是山水城大力推进“三区四城”建设、凝聚发展新动能的生动表达。

面对空间布局规划不明朗、产业平台和资源碎片化,院所、数字影视等优势资源未能有效放大等问题,山水城党工委书记范校军表示,下阶段将从优化产业结构和空间布局、强化科技创新能力两大主方向深挖潜力:一是巩固提升科教产业园,做专做精现代园区管理;二是加快推进南泉工业园拆迁建设,通过高标准设计再配置一个高科技产业园区,全力打通产业从研发、中试到生产的全链条“闭环”。

范校军表示,辖区内七○二所、六○七所、先进技术研究院等一批科研院所是山水城重要的创新支撑平台,下阶段将全面深化与院所“一所一策”“一平台一策”合作机制,通过做大做强新一代信息技术和海空天核心装备两大主导产业,全力打造太湖湾科创带建设背景下最具创新活力的科学名城。(朱洁)

锡山现代农业产业园

打造全国园艺作物种子种苗领军园

“对标江苏泗阳国家现代农业产业园,无锡锡山国家现代农业产业园将创新发展模式,夯实政产学研平台,构筑更完善的种业科创体系,打造全国园艺作物种子种苗产业的领军园。”该园区负责人张锡伟说。

园区已与中国农科院等10多家高等院校深度合作,在优质水稻、精品花卉、特色果蔬、中药材等方面形成了产业链条,2021年年产值达39.98亿元。但和泗阳省级农业产业园相比,园区仍有不足:重大农业龙头企业不多,农产品深加工转化和农业尖端领域研发等方面仍有较大空间。

瞄准种子种苗主导产业,园区将在科技创新方面蓄势发力。近日签约总投入2500万元的水稻生物学国家重点实验室无锡技术创新中心已启动建设,并将加大精准招商和产业化发展力度,引进高端优质农业项目10个以上,新达成政产学研合作项目3个以上,力争农业科技进步贡献率达80%,使水稻智慧育种等技术达国内领先水平。园区还将强化“锡农贷”、农业保险等金融支持,引导农企加大投入提升产品竞争力,今年总产值可超50亿元。(朱雪霞)

宜兴现代农业产业示范园

围绕“三品”

加快培育农业园区新动能

“农业园区要加快融入双循环新发展格局,培育新动能!”宜兴杨巷镇党委书记黄立明说。位于该镇的宜兴现代农业产业示范园是省级农业产业示范园,将深入做好农业品种、品质和品牌文章,加快提升农业竞争力,力争今年产值达30亿元,品牌化率达95%以上。

当前,园区已形成优质稻米、精品果蔬、特种水产、生态畜禽四大主导产业,“杨巷大米”获评国家地理标志证明商标。但园区3万亩水稻多为常规品种,市场竞争力不强,再加上部分企业在品牌营销方面投入不足等问题,产业发展受影响。

加快引进新品种、新业态、新模式是“突围”的关键之举。黄立明说,园区正与省农科院等科研院所加强对接,加快引入功能性水稻品种培育和种植、大米深加工等6个新项目,推广秸秆有机肥、黑水虻养殖等新业态,推进“公司+合作社+农户+基地”模式,进一步提升产品品质。园区还将大力引导农企健全现代企业管理制度,通过线上线下联动等打响“一米杨巷”农产品区域公共品牌,助力特色农产品走向更广阔的市场。(朱雪霞)