在摄影界,摄影家的长寿是人们津津乐道的话题:郎静山103岁,陈复礼102岁,简庆福刚过完100岁的生日,吴印咸94岁,布列松96岁。而原无锡日报的摄影记者徐若鹏,在农历牛年岁末,也迎来了他的百岁生日。

生日当天,无锡日报报业集团以办贺岁影展的方式,来为百岁徐老庆寿,别开生面,好不热闹。

光影一生,百年光阴。徐若鹏不仅见证了时代的巨变,更用39张光盘刻录他所经历的时代。

翻看老照片,我们常常能够看到画面上的题字,老照相馆都会在底片上刻字。打开徐若鹏的人事档案,信息填写工整漂亮,这是他当年在万国照相馆当学徒工练就的硬功夫。新中国成立后他在市总工会担任组织部干事,1955年入党。1959年至1981年在无锡日报担任摄影记者,直至退休。

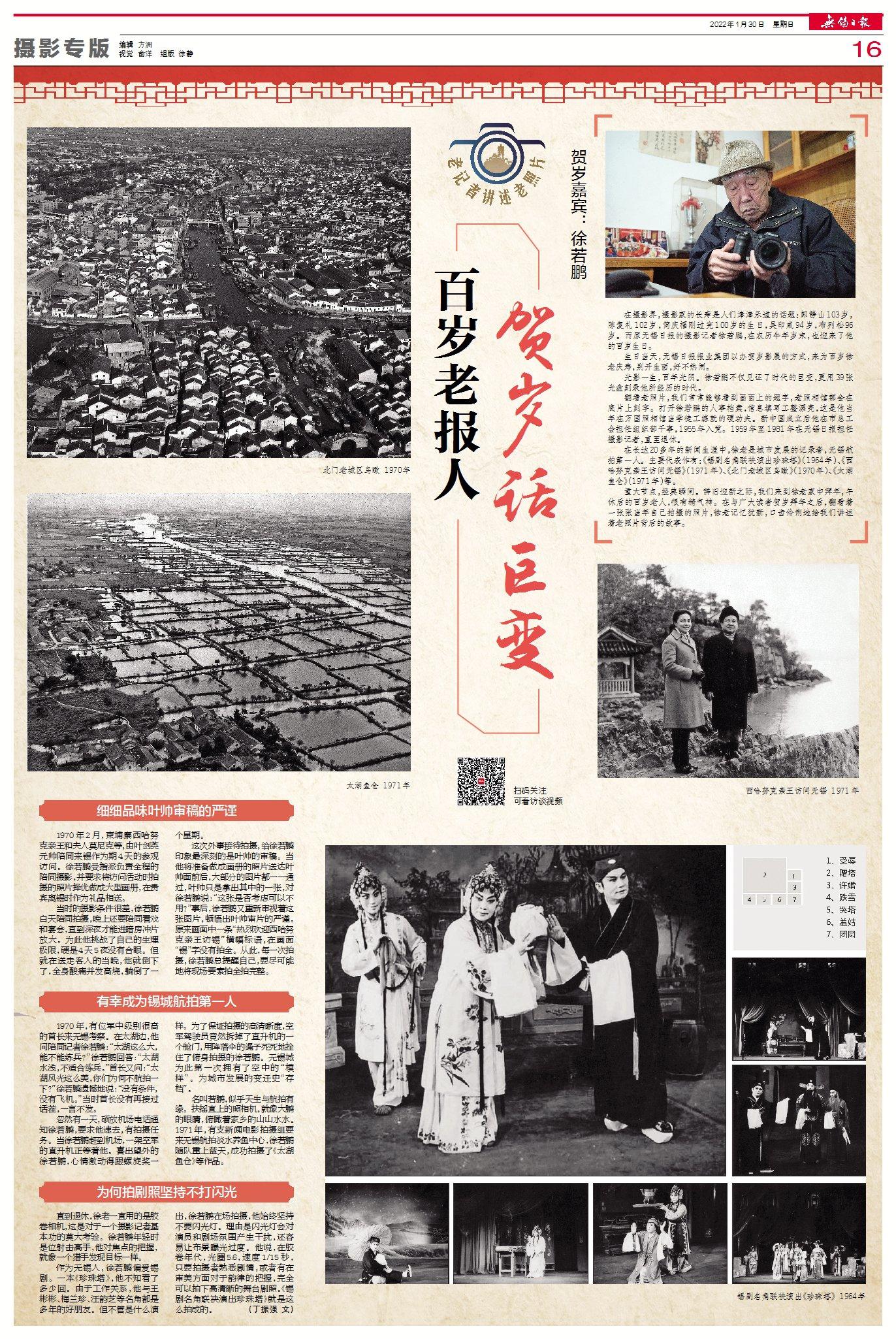

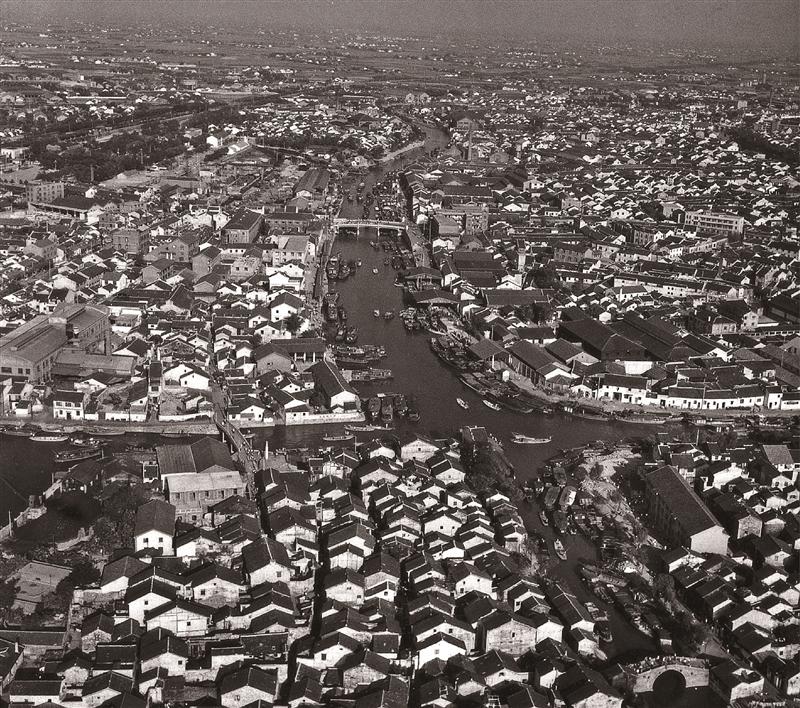

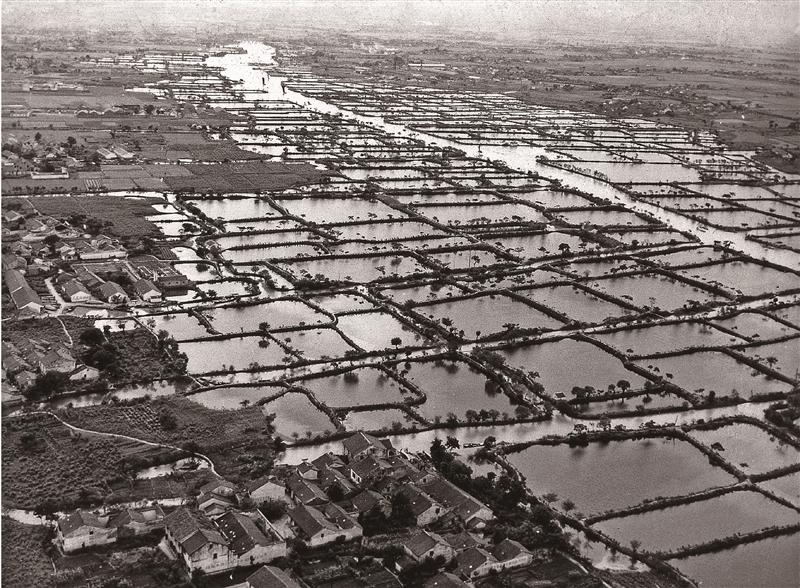

在长达20多年的新闻生涯中,徐老是城市发展的记录者,无锡航拍第一人。主要代表作有:《锡剧名角联袂演出珍珠塔》(1964年)、《西哈努克亲王访问无锡》(1971年)、《北门老城区鸟瞰》(1970年)、《太湖鱼仓》(1971年)等。

重大节点,经典瞬间。辞旧迎新之际,我们来到徐老家中拜年,午休后的百岁老人,很有精气神。在与广大读者贺岁拜年之后,翻看着一张张当年自己拍摄的照片,徐老记忆犹新,口齿伶俐地给我们讲述着老照片背后的故事。

细细品味叶帅审稿的严谨

1970年2月,柬埔寨西哈努克亲王和夫人莫尼克等,由叶剑英元帅陪同来锡作为期4天的参观访问。徐若鹏受指派负责全程的陪同摄影,并要求将访问活动时拍摄的照片择优做成大型画册,在贵宾离锡时作为礼品相送。

当时的摄影条件很差,徐若鹏白天陪同拍摄,晚上还要陪同看戏和宴会,直到深夜才能进暗房冲片放大。为此他挑战了自己的生理极限,硬是4天5夜没有合眼。但就在送走客人的当晚,他就倒下了,全身酸痛并发高烧,躺倒了一个星期。

这次外事接待拍摄,给徐若鹏印象最深刻的是叶帅的审稿。当他将准备做成画册的照片送达叶帅面前后,大部分的图片都一一通过,叶帅只是拿出其中的一张,对徐若鹏说:“这张是否考虑可以不用?”事后,徐若鹏又重新审视着这张图片,顿悟出叶帅审片的严谨。原来画面中一条“热烈欢迎西哈努克亲王访锡”横幅标语,在画面“锡”字没有拍全。从此,每一次拍摄,徐若鹏总提醒自己,要尽可能地将现场要素拍全拍完整。

有幸成为锡城航拍第一人

1970年,有位军中级别很高的首长来无锡考察。在太湖边,他问陪同记者徐若鹏:“太湖这么大,能不能练兵?”徐若鹏回答:“太湖水浅,不适合练兵。”首长又问:“太湖风光这么美,你们为何不航拍一下?”徐若鹏遗憾地说:“没有条件,没有飞机。”当时首长没有再接过话茬,一言不发。

忽然有一天,硕放机场电话通知徐若鹏,要求他速去,有拍摄任务。当徐若鹏赶到机场,一架空军的直升机正等着他。喜出望外的徐若鹏,心情激动得跟螺旋桨一样。为了保证拍摄的高清晰度,空军驾驶员竟然拆掉了直升机的一个舱门,用降落伞的绳子死死地拴住了俯身拍摄的徐若鹏。无锡城为此第一次拥有了空中的“模样”。为城市发展的变迁史“存档”。

名叫若鹏,似乎天生与航拍有缘。扶摇直上的照相机,就像大鹏的眼睛,俯瞰着家乡的山山水水。1971年,有支新闻电影拍摄组要来无锡航拍淡水养鱼中心,徐若鹏随队重上蓝天,成功拍摄了《太湖鱼仓》等作品。

为何拍剧照坚持不打闪光

直到退休,徐老一直用的是胶卷相机,这是对于一个摄影记者基本功的莫大考验。徐若鹏年轻时是位射击高手,他对焦点的把握,就像一个猎手发现目标一样。

作为无锡人,徐若鹏偏爱锡剧。一本《珍珠塔》,他不知看了多少回。由于工作关系,他与王彬彬、梅兰珍、汪韵芝等名角都是多年的好朋友。但不管是什么演出,徐若鹏在场拍摄,他始终坚持不要闪光灯。理由是闪光灯会对演员和剧场氛围产生干扰,还容易让布景曝光过度。他说,在胶卷年代,光圈5.6,速度1/15秒,只要拍摄者熟悉剧情,或者有在审美方面对于韵律的把握,完全可以拍下高清晰的舞台剧照。《锡剧名角联袂演出珍珠塔》就是这么拍成的。(丁振强 文)