芳菲四月,共赴一场教育盛会。

4月7日,教育创造未来——沪苏浙教育发展论坛在无锡经开区举行。该盛会向外界释放强烈信号:长三角地区正在团结协作,共同推进义务教育新课程、新课标的实施。“我相信在这一论坛的推动下,在大家的共同努力下,长三角地区将在全国实施新课程、新课标的进程中起到引领和示范作用。”江苏省教育学会会长朱卫国说。

聚焦:看见经开教育的实力和影响力

这场教育盛会为何落地无锡经济开发区?

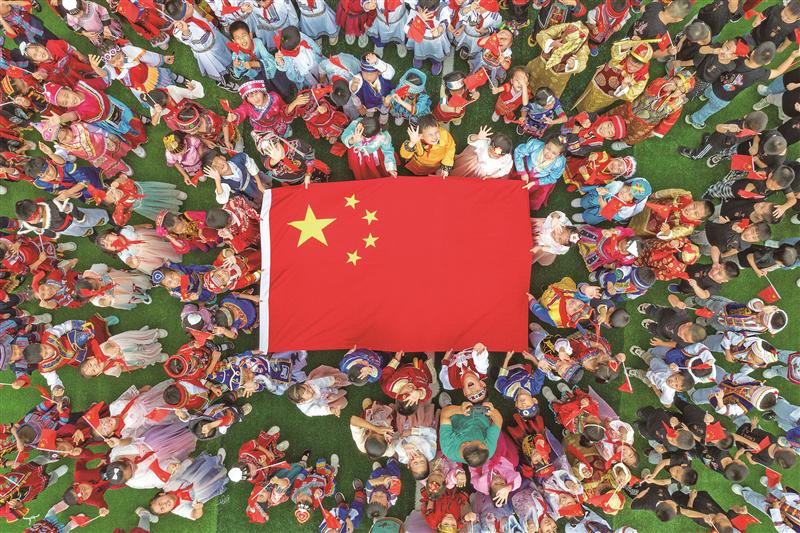

一座城市的高速发展离不开高品质教育的支撑。近年来,无锡教育系统紧紧围绕“加快建设现代化教育强市,努力办好人民满意的教育”这一全局目标,坚持教育优先发展,持续深化教育综合改革,教育现代化水平处于全省乃至全国前列。而无锡经开区自建区以来,始终坚持教育优先发展战略,以“建全市最好的学校,办全市最好的教育,创全市最好的品牌”为目标,聚焦教育资源建设,聚力提升品质内涵,加快建设高质量教育发展体系,全力打造教育新高地,建树民生新标杆。

4年累计投入教育经费33.16亿元,年均增长26.83%。从实打实的数字里足以看到经开区发展教育的大手笔和决心。采访获悉,经开区现有区属学校38所,无锡市江南中学、江苏省无锡师范学校附属小学等市属名校相继入驻,无锡市太湖格致中学、无锡市尚贤教育集团等本土品牌声誉日隆,还有无锡狄邦文理学校、无锡金桥双语实验学校、无锡外国语学校等民办品牌落户,呈现名校名园集聚效应。根据教育资源布局规划,经开区还有在建学校24个,到“十四五”末,区域教育事业规模将翻倍。

锚定教育高位优质均衡发展的目标,经开区正扩大交友圈,引进优质教育品牌。该区和华东师范大学、狄邦教育集团签订合作办学协议,共建华东师范大学基础教育创新改革试验区,开办华东师范大学附属无锡太湖湾学校(暂定名)。学生“有神”、教师“有爱”、校长“有为”,这是华东师范大学副校长戴立益眼中高品质学校应有的模样。“我们在探索。”戴立益表示,华师大方面会针对校长选派、教师团队培训、学校办学理念和课程体系整体设计等方面给出具体方案,“我们希望办一所政府放心、家长满意,让每个孩子都能得到充分发展的学校。”

“经开教育经过4年的探索和实践已经形成了多元化的办学格局。”无锡狄邦文理学校中方校长沈茂德表示,经开区有传统意义上的优质品牌学校,还在整合多方资源,与华东师范大学、狄邦教育集团共探教育改革新路径。“无论何种探索,经开区都坚持面向未来,全力为学生发展奠基。”

处于教育高质量发展关键期的经开区,未来学校总数将超90所。该区将着力探索新形势下政府、师范类高校和教育企业共同服务地方教育发展的新模式,不断提升区域教育实力和影响力。

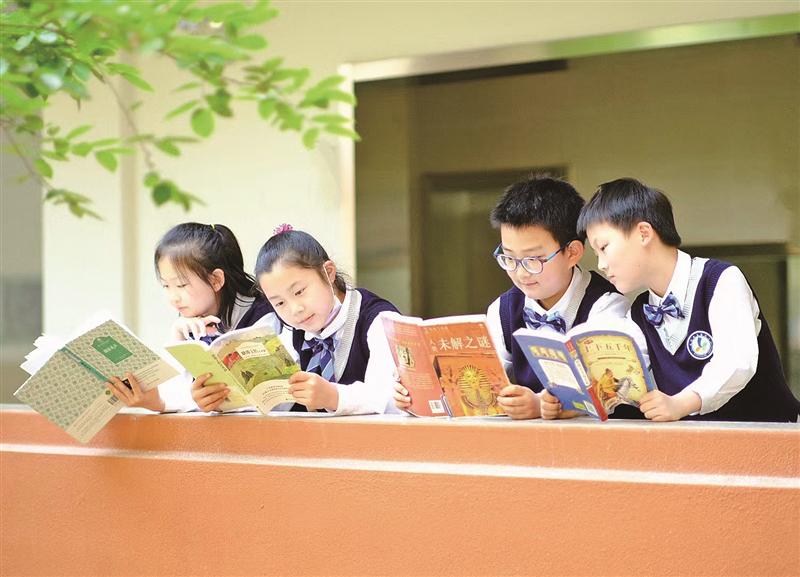

实践:面向未来做教育

“在尚贤万科小学,我看到了人工智能教育基地,所有学生都能够进行近距离体验,这是教育紧跟时代步伐的产物,我深受触动。”华东师范大学附属杭州学校校长马骉在接受采访时激动地说道,未来教育不光要坚守规律,也要顺应时势发展,缺一不可。

人工智能教育基地、纸博馆、廷弼农耕园、在建的“零碳小馆”……经开区关于“小馆建在学校”的实践正全面推进,这也是该区向建设“未来学习中心”前进的有力举措。

在当天主题为“面向未来的高品质学校的探索与实践”的分论坛上,无锡经开区教育局党委书记、局长杨柳以《走向未来学习中心——‘小馆建在学校’的经开实践》为题作了论述。“经开区内高层次、高素质人才集聚,他们对高品质学校、多元化教育和创新型人才培养有着更高的期盼。基于区域特点和发展需要,我们对如何办好未来学校做了一些思考和探索。”杨柳说。

新校建设如何突破“千校一面”的困局?如何改变传统教育环境封闭、场景固化等缺陷?如何让学生们更喜欢校园生活?面向未来学校应该有哪些特征?面对诸多亟待解决的问题,经开区拿出了初步答卷:以重构空间为基础、以构筑课程中心为核心、以充分开放为桥梁,引入真实的问题情境,创设面向未来的学习实践,联通社会和世界。

在先后前往上海、杭州、温州、厦门等城市调研后,经开区结合区域实际,制定了《经开区“小馆建在学校”建设实施方案》,启动打造“自然、科技、人文”三类小馆,一个场馆就是一组或多组课程,学生和教师参与课程建设,赋能和拓展学校的内涵发展;多个场馆形成集群,群峰并峙,构建经开区独特的教育文化场域,进一步滋养师生的教育生活。

在小场馆,做大教育。“我们不仅在探索走向‘未来学习中心’的实现路径,更在追寻一种新的学习生态,让学生得到更好地发展。”杨柳说,小馆虽小,但它是一个集合了观看、想象、说教、活动、合作等行为的综合体,学生进入小馆就意味着学习的开始。经开区正在借势小馆资源,研发跨学科区本、校本系列课程,开展丰富多彩的教育实践活动。

未来,经开区将充分利用地域文化和地方产业资源,办好小馆,赋能未来教育。江南文脉馆、太湖文化馆、发酵食品研究小馆等小馆建设已经进入经开区的建设蓝图中。“小馆兼具学校教育与社会教育两大属性,它在未来将成为师生发展成长、学校高阶提升、社会与学校交流融合的交汇点。”杨柳说。

(杨涵)