5月18日上午9点,来自22个省的121名信息学科和人工智能教育教师在无锡市尚贤万科小学参与人工智能教育基本功测试,他们还参与了说课和展示课测试,通过测试实现以赛促学、以赛促教。这是第八届全国中小学人工智能教育展示活动的重要组成部分。

此次全国性展示活动聚焦中小学人工智能教育实践,分享前沿的教学案例、创新的课程设计与宝贵的育人经验,为全国各地的优秀教师、教育专家和行业代表搭建起经验共享、智慧碰撞的平台,推动基础教育在智能时代实现高质量发展。

全国性展示活动落地无锡经开

在人工智能深度融入社会生活的当下,将其引入中小学课堂不仅能拓宽学生的科技视野,更能激发他们的创新思维与实践能力,为培养适应未来智能社会的复合型人才筑牢根基。

“全国中小学人工智能教育展示活动是一个很好的理念推广平台和学习平台。”华南师范大学学术委员会委员钟柏昌表示,此次参与基本功测试和说课环节的老师要具备扎实的基本功,牢牢掌握人工智能基础知识和技能,拥有利用人工智能解决问题的能力。他希望老师们能通过比赛把知识和技术基础转化为教学实践的能力,为人工智能教育教学的进步贡献力量。

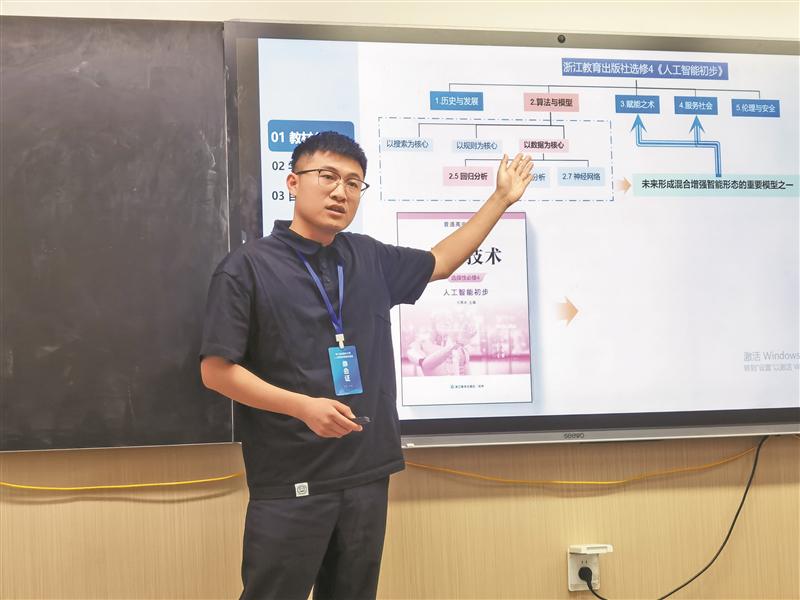

当天,钟柏昌和浙江大学计算机科学与技术学院教授翁恺、浙江省特级教师谢作如还分别带来3场讲座,包括“人工智能课程与信息科技课程异同辨析”“我们需要什么样的人工智能通识教材”和“人工智能的底层思考”,理论与实践结合,为在场老师提供新的人工智能教育教学思路。

无锡经济开发区教育局党委委员、教师发展中心主任徐卫忠现场发布无锡经开区人工智能课程案例,向全国推介“1234”立体化人工智能课程培养体系。

助力师生成为“数智时代领航者”

5月19日,以“未来城市——探秘智慧交通”为题,无锡市尚贤融创小学副校长王佳通过模型搭建、编程测试和数据分析,呈现了一节融合AI及跨学科理念的工程教育示范课。风趣幽默的教学中蕴含对学生核心素养的培养,充分展现了无锡经开区在基础教育改革方面正在进行的探索和实践。

为期两天的活动中,在无锡市尚贤万科小学、无锡市东绛实验学校和无锡市太湖高级中学,来自全国的老师分别呈现了多堂人工智能展示课,涵盖多学段,展现不同区域的教育教学特点。“此次活动不仅有助于推动区域间分享教育创新经验,更是无锡经开区打造智慧教育示范标杆的战略契机。下阶段,无锡经开区将持续推动人工智能与教育全链条融合,助力师生成为‘数智时代领航者’。”无锡经济开发区教育局负责人说。

2021年,无锡经开区在全市率先启动教育数字化改革。目前,该区以“1个基地、18所项目校、36间实验室”为载体,构建“校本普及、社团深化、全员访学、竞赛拔尖”四级培养模式。无锡经开区还与高校联合开发适合本区域学情的AI系列课程10余种,充分利用双轨课程、竞赛提升课、领航社素质课等丰富资源,建设具有区域特色的AI教育课程体系,最大限度满足学生个性化需求。采访获悉,无锡经开区还与高校、科技企业共建“太湖人工智能研究院”,聚焦“人工智能教育课程建设”和“人工智能赋能教育”两大工程,打造“教育数字大脑”和“教育驾驶舱”,为教育教学提供了全方位、智能化的支持。

无锡全力答好时代课题

无锡很早就在科创教育领域占据一席之地。在创客教育普及阶段,无锡就举办了面向青少年的机器人类竞赛,为当下开展人工智能教育奠定了良好基础。“如今,全国人工智能教育还处在刚刚起步的阶段,无锡为之所做的努力正体现了无锡教育与时俱进、砥砺前行的精神。”钟柏昌说。

近年来,无锡依托区域产业优势,推动人工智能与教育双向赋能、双向奔赴,加强数智时代创新人才培养,打造“AI+教育”先锋城市,相关经验做法在全国人工智能教育大会和2025年世界数字教育大会上分享推广。

推进人工智能教育,课程是关键抓手。自《无锡市推进中小学人工智能教育工作方案》出台后,无锡成立“AI+教育”推进小组,设立科学教育发展中心,承担全市AI教育课程建设的职责,形成市级层面推进“AI+教育”的“动车组”。同时,各县区以“一区一策”创新实施人工智能教育。“目前,无锡依托物联网、智能制造、集成电路等地方优势产业,开发中小学人工智能教育特色课程85门,形成小学‘基础必修’、初中‘兴趣选修’、高中‘发展专修’的贯通式AI课程图谱。”市教育局相关负责人说。

在校教师、高校和企业人才、工程师等都是无锡人工智能教育的“智囊团”。采访获悉,无锡正全力建设人工智能“双师型”教师队伍,组织工程师到结对中小学授课教学,丰富科学副校长范畴,探索增设中小学人工智能副校长,构建全域浸润的育人场景。

“人工智能正推动着教育新变革。”市教育局相关负责人表示,无锡深化“1+5+X”公共服务体系建设,打造无锡智慧教育公共服务平台,在“锡学通”服务平台中增设心理健康、校园安全、锡青夜校等AI应用场景,启用智能咨询矩阵,数字人“小锡老师”全天候全方位解读政策,应用以来会话近15万人次,自助解决率达60%,实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。“未来,无锡将积极促进智能技术与教育深度融合,把握智能时代育人的本质要求,回答好‘智能时代、教育何为’的时代课题。”(杨涵)