□本报记者 朱冬娅

在重大科技成果转化项目早期先行拨付财政资金,待项目市场化融资时转化为相应投资权益,这种“拨投结合”模式新颖而高效——既精准破解了科创项目早期研发面临的“市场融资失灵”困境,为技术攻关注入“及时雨”,又通过权益转化机制保障了财政资金的良性循环与持续增值。对于深耕科技体制改革“试验田”的无锡市产业创新研究院而言,这一模式正持续释放财政资金“四两拨千斤”的撬动效应,让一批科创“金种子”在无锡的沃土上扎根生长、抽枝展叶。

近日,市产研院“拨投结合”项目融资路演在长三角工业芯谷举行,一个个深具发展潜力的科创项目精彩亮相,它们或是填补产业技术空白的“破壁者”,或是解锁应用场景的“开拓者”,既展现着“拨投结合”培育硬核科技的丰硕成果,更勾勒出无锡以创新机制激活科创动能、赋能产业升级的生动图景。

机器人“穿针引线”,补上纺纱自动化最后一环

将1克棉花不断拉长至500米,这样生产出来的“300支”棉纱是目前世界上最细的纱线,也是无锡一棉的骄傲。作为最早量产“300支”细纱的企业,这家百年名企以卓越的技术创新能力和深厚的历史底蕴,成为行业标杆。

经过多年发展,机器自动化水平不断攀升,无锡一棉的工厂早已告别了“千人纱万人布”的景象。然而,在纺纱过程中,唯一难以实现自动化的就是自动接头技术,特别是细软如“300支”的特高支纱的自动接头技术,可以说是纺纱生产自动化流程中唯一的技术断点。

如今,走进无锡一棉长江车间,几台环锭细纱机自动接头机器人轻盈穿梭、停靠,一天可完成数百个断点接线。肉眼很难发现的纱线断头被机器人轻松锁定。机器人集成了柜型机身和头顶视觉系统,两只机械臂一只负责捻丝接线,另一只牵纱绕转,纱锭断点处恢复如常。由自动接头机器人接管两万锭规模的细纱接头工作,大大减轻了原本挡车工的工作强度,减少了工人在高温高噪环境下的工作时长。

补全纺纱全自动化产线上唯一断点的机器人背后,站着一家初创企业——无锡灵奕智能科技有限公司。2023年,市产研院联合省产研院、无锡高新区共同引进东华大学张洁教授团队,以“拨投结合”模式孵化产业化公司,环锭细纱机自动接头机器人是获得我市“拨投结合”支持的首批项目之一。由省、市、地方三级共同支持研发经费,并在后期转化为相应投资权益。通过这种模式,灵奕智能所需的研发资金迅速匹配到位,帮助项目顺利度过了早期发展阶段。加上政府平台的资源支持,项目陆续对接到了无锡一棉等行业龙头企业,大大促进了项目规模化应用和市场化落地。

去年年底,由江苏省人民政府、国际智能制造联盟共同主办的2024世界智能制造大会上,国际智能制造联盟、中国科协智能制造学会联合体共同发布“中国智能制造十大科技进展”,展示中国智能制造领域中具有前沿性、新颖性或实质性、示范性的技术突破。灵奕智能的“环锭细纱机自动接头机器人及其协同智能系统”成功跻身“十大”。

“我们的机器人从无锡一棉起步,获得大奖之后,公司又收到了国内其他纺织龙头企业的订单,正在迈向更广阔的舞台。”灵奕智能总经理汪俊亮告诉记者。

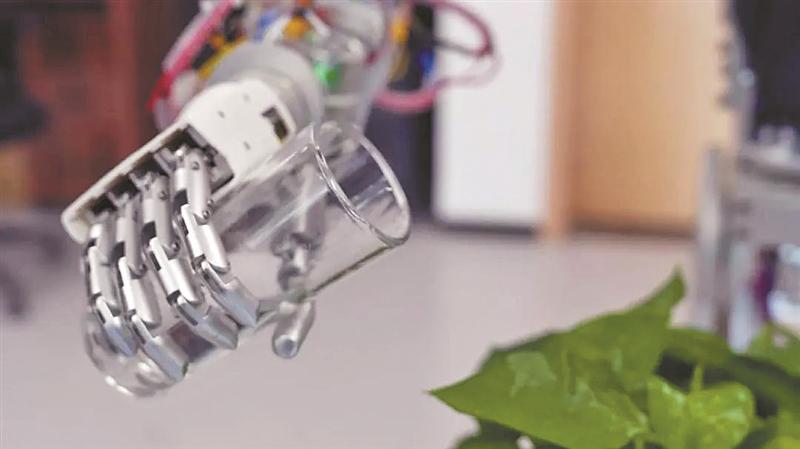

灵巧手“解锁两难”,打开工业机器人应用新局

由灵奕智能与无锡一棉合作开发的环锭细纱机自动接头机器人,打开了一幅传统产业加速自动化升级的场景,而无锡更多龙头企业对于自动化转型也有着迫切的需求。装备作业、物料搬运与分拣、食品药品包装……这些较高精度的操作要求生产线上的机器人有精确、灵活、适用的手掌。市产研院的又一个“拨投结合”项目——无锡灵掌机器人科技有限公司应运而生。

灵巧手作为机器人的核心部件,是实现智能机器人技术变革跃迁的关键突破口。灵巧手的创新迭代,推动着智能机器人产业链快速发展。目前,快速发展的人形机器人离场景应用尚有距离,核心关键问题就是灵巧手的操作。

“人形机器人要应用于工业场景,就要求它的手需要达到一定的承重要求,但是能承重的手往往缺乏灵巧度,而灵巧性高的手可以轻轻拿起一个鸡蛋不碎裂,往往又达不到工业场景中承重的要求。”无锡灵掌机器人科技有限公司总经理张超介绍,他们面向工业领域的具身灵巧手项目,正是要破解限制人形机器人走向工业场景应用的这种“两难”局面。

项目团队从应用场景出发,通过分析人手解剖结构、以人手操作理论为支撑,利用视觉识别、动作捕捉等技术手段,提取特定场景中人手操作动作特征,开展基于特定场景操作任务的灵巧手设计,研制出适用于工业应用场景的灵巧手,目前已试验性地开展了一些工业生产场景的灵巧手研制应用。

灵掌科技的一大优势,在于其团队具备较强的针对客户需求进行产品定制化设计开发的能力,而这种实力和底气来源于北京航空航天大学和锡港沪机器人灵巧智能研究院的技术支撑。一年前,锡港沪机器人灵巧智能研究院落户无锡经开区,以开发控制人形机器人灵巧运动的“小脑”为方向,旨在破解人形机器人应用场景中的关键问题——“缺乏灵巧智能”。在研发积累专利的同时,研究院也做着孵化、引进行业内先进技术企业的努力,灵掌科技正是研究院引进并投资的一家企业。

一双双具身智能灵巧手,可为无锡制造业企业产能升级打开无限可能。项目获得市产研院支持后发展更为迅速,也获得了更多投资机构的投资意向。据了解,灵掌科技正在针对无锡多家本地头部企业开展灵巧手定制化开发,并已获得了小批量订单,还计划与智能机器人企业签署灵巧手销售合同。

焊丝攻坚新材料“天花板”,撬动国产化替代空间

从灵奕智能到灵掌科技,“拨投结合”显现出巨大优势,市产研院与项目团队及地方政府共建项目公司,前期以科研项目立项,通过研发合作资金支持项目产业化,待到项目进行市场化股权融资时,再将研发合作资金转化为股权。通过这种“拨投结合”模式,市产研院已支持了约10个面向重大产业化项目。

随着我市科技体制改革不断走向纵深,又有一种更加灵活的专项支持政策从概念变为现实——“拨投结合2.0”模式。“这种模式面向‘小而美’的项目,以较小的支持金额发挥财政资金的先导引领作用。”市产研院院长胡义东介绍,“拨投结合2.0”通过将财政拨款与股权投资基金等资金有机结合,引导社会资金投早、投小、投科创,推动优质科技成果产业化落地进程,加快培育科技型中小企业。

今年5月底,位于无锡北邮国昊物联生态园科创走廊的无锡维时动力技术有限公司研发中心正式启用,而维时动力的“两机”高品质焊丝项目正是市产研院“拨投结合2.0”支持的首个项目。去年11月底,市产研院与锡创投签署合作协议,达成财政资金与投资基金联动、共同投早投小的“拨投结合”2.0模式。完成首轮融资后,维时动力发展跑出加速度,不到半年就落成了公司研发中心,并取得了质量管理体系认证、产品开发等方面的多项重要突破。

维时动力聚焦的是一个“天花板”极高的领域——航空发动机和燃气轮机的高温合金焊丝。这种高强度、耐腐蚀的高品质焊丝用于“两机”涡轮叶片制造环节及叶片修复环节,确保设备能在高温、磨损,腐蚀等极端工况环境下平稳运行。目前,全球“两机”涡轮叶片焊丝主要由国外的两家公司供应,存在供货周期长、价格昂贵、供应不稳定等问题。

“我们想改变这种被动局面,打开高温合金焊丝等高端材料的市场天花板。”维时动力创始人房海涛立志突破产业瓶颈。依托与哈尔滨工业大学的产学研合作基础,维时动力向高温合金焊丝国产化替代发起挑战,目前已完成钴基高温合金焊丝的研发及头部企业小批量供货,并且获得了相关认证。预计今年年底,另5款正在研发的新产品可完成客户送样。