中国西南,云南蒙自的天坑深处,一场“归家”行动悄然进行。

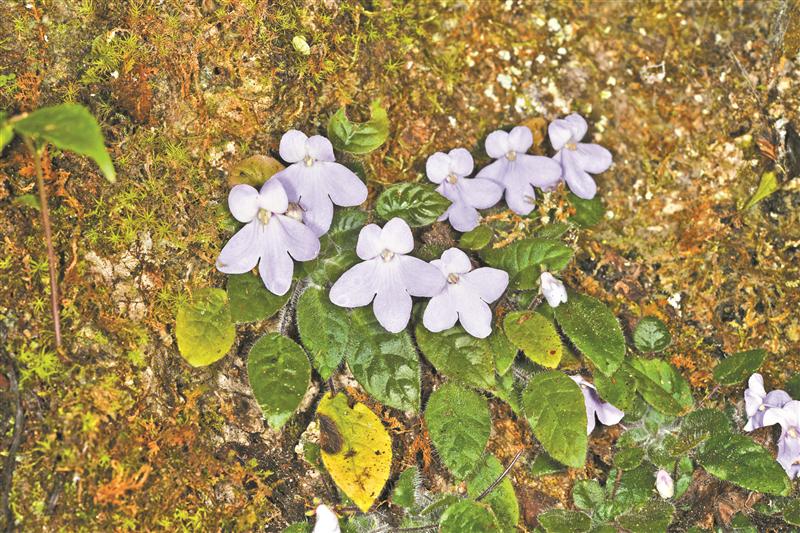

科研人员凭借专业设备沿绳索垂降至60余米深的坑底,在近乎垂直的湿润岩壁上精准定位,将一株株娇嫩却承载希望的幼苗——大花石蝴蝶小心植入原生土壤(右图)。这并非一次普通的植物移栽,而是让一个被世界自然保护联盟列为濒危、在文献中“消失”百年的极危物种重返自然家园的科学探索。

这样的探索,正是近年来我国野生生物种质资源保护的鲜活印证,彰显了濒危物种保护的中国智慧。

1895年,英国植物学家威廉·汉姆斯利将威廉·汉考克在云南蒙自采集的标本,描述为石蝴蝶属的一个新物种——大花石蝴蝶,标本存放于英国皇家植物园中。此后,大花石蝴蝶一度“消失”。

2021年中国科考队员与其惊喜重遇,随后在实验室突破性培育出幼苗。大花石蝴蝶的命运转折,见证了一个物种在系统性保护中的生命延续。

从人工繁育到野外回归的路径背后,离不开一座“神秘种质库”的支撑。

中国西南野生生物种质资源库内:珙桐、喜马拉雅红豆杉、弥勒苣苔……许多珍稀濒危植物的种子,一同栖身在这座种子银行里。

在这里,科学家们通过抢救性繁育,对大花石蝴蝶的种子进行萌发,开展遗传多样性分析研究。依托种质资源库大科学装置,这个濒临灭绝的小草本植物培育出数百株幼苗,最终于2025年6月完成野外移栽工作。

当极危物种跨越百年归来,当大山深处传来新的佳音,这是写给未来的“绿色情书”。

(据新华社昆明8月2日电)

左图 在云南蒙自天坑拍摄的大花石蝴蝶(资料照片)。(新华社发)