李刚博士2008年以52岁的“高龄”在无锡江阴高新区创办贝塔医药,其研发的全球首款碳-14核电池“烛龙一号”成为我国核能微型化应用的重大突破。这一成就的背后,无锡多层次人才政策的精准扶持发挥了关键作用:从创业的初始支持到2010年供应链危机时江阴高新创投紧急注资并带动民资跟投,助其渡过生死难关,其后贝塔医药5轮融资中4轮来自无锡国资基金,形成“耐心资本”的长效支撑,并将贝塔医药纳入“465”现代产业集群重点企业,通过“太湖人才计划”链接技术、市场与政策资源,政府协助其与中国核动力研究设计院达成合作,攻克碳-14原材料制备技术,最终建成全球唯一碳-14全产业链体系,彻底打破了我国新药碳-14标记技术长期受制于人的局面。

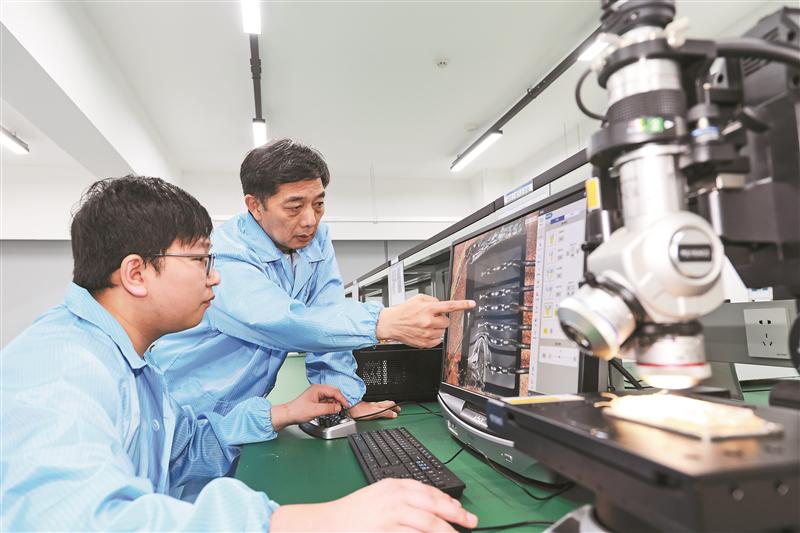

屈志军博士是江苏索力德普半导体科技有限公司董事长及创始人。在他看来,人才的分布其实是一个高斯分布,多数人都在中间地方,你把自己稍微往前推一点点,就会领先很多。屈志军也正是这么做的,在对国内的功率半导体市场研判后发现,当时99%的功率半导体企业做的是小功率半导体,在市场份额中占比20%—30%,大功率半导体市场份额较大,占比70%—80%,但是鲜有企业去做,是一片广阔的蓝海市场。一直走在技术前沿的屈博士团队,瞄准了大功率半导体市场,成立了索力德普。自2021年创立以来,索力德普在短短数年内实现了飞跃式发展,这一成就归功于团队的团结协作与外界的广泛支持,展现出公司超凡的执行力与行业罕见的发展速度。

陈德莉以海军退役女博士的身份开始了创业征程。2018年,她怀揣着“国产化替代”的信念,携团队落户无锡,创立了航征科技,将其十年磨砺的雷达技术,转向了一个意想不到的领域——水体感知。对于创业方向的选择,陈德莉有自己独特的见解,许多创业者喜欢在那些“大而美”的领域寻找创业的机会,殊不知这些领域已经很成熟,虽然进入的门槛相对较低,但是成功的概率也不高。而选择那些较为冷门的领域,初期可能会面临较大的困难,但是一旦掌握了核心技术,就会成为这个行业或是领域的佼佼者,不易被他人超越,进而成长为行业内的隐形冠军。航征科技在陈德莉的带领下,专注于水体感知领域的技术创新与应用,目前已成长为一家基于雷达超声波等技术研发水体感知产品的国家级专精特新“小巨人”企业,产品广泛应用于水文水利、环保、城市排水等领域,并参与多项国家级重大项目及行业标准制定。

陈建荣创立的亚冠科技,是以产业前瞻为导向、技术创新为驱动力的综合型高新技术企业。依托无锡“太湖人才计划”的政策红利,实现了从技术研发到产业落地的跨越式发展。其企业专注于地铁智能化设备及土木监测仪器的研发与制造,成功攻克隧道预警系统、漏缆监测系统、高压直流绝缘系统等30余项专利技术,所研发的新产品成功应用于上海地铁、无锡地铁、深圳地铁、杭州地铁等城市地铁项目,企业的发展轨迹也与无锡人才政策的系统性支持密不可分。陈建荣从最初做传统的玻璃幕墙起家,到最终成长为轨道交通智能监测领域的标杆企业,得益于无锡“认定—资金—生态”三位一体的人才政策,为陈建荣这类青年科技创业者提供了核心支撑。

蒋晓航毕业于北京航空航天大学,长期从事飞行器智能制造、结构健康监测与数字孪生的研究,持有该领域的多项发明专利,已积累形成具备“装备—感知—自适应—控制”智能融合的自主算法、智能传感硬件,智能化制造单元多方面服务能力的解决方案。他所创立的航太智造(无锡)工程技术有限公司是2023年落地的一家“太湖人才”企业。蒋晓航在创业之初便定下了两个基调:在技术密集型行业中,创业者应避免盲目追逐风口,而要坚持技术创新,解决实际问题;其次,技术创新需要时间积累,并要精准把握产业机会,通过平台化对接产业链,推动技术向产业的转化,最终实现技术的商业化和产业化。只有技术创新与市场化转型的紧密结合,才能帮助企业在竞争中脱颖而出。

从“50后”的李刚博士,到“90后”的蒋晓航,无锡以全周期、多层次人才政策精准赋能创业者,构建“政策链+创新链+产业链+资金链+服务链”融合的创新生态。李刚博士获国资“耐心资本”接力扶持,攻克核电池卡脖子技术;屈志军依托产业研判抢占蓝海市场;陈德莉带领航征科技在冷门领域成长为专精特新“小巨人”;陈建荣借力“认定—资金—生态”三位一体政策实现技术转型;蒋晓航凭“太湖人才计划”高效兑现购房补贴解决后顾之忧,从而将精力专注于技术转化。从初创注资、研发攻坚到市场拓展,无锡以政策链匹配创新链,用真金白银与精准服务让人才“落地即扎根”,5例跨越代际的创业成功实践,印证了城市与人才共成长的良性循环机制。(吕枫 文/摄)