20年前的8月15日,时任浙江省委书记习近平同志在湖州安吉余村调研时,首次提出“绿水青山就是金山银山”科学论断。这是习近平生态文明思想的核心理念。

执笔“青绿”,一幅山清水秀、天蓝地绿的城市剪影已然绘就。20年来,无锡积极践行“两山”理念,高质量发展和高水平保护协同并进,生态文明建设铺展美丽画卷:碧波荡漾中,太湖成为我国重点治理的三大湖中首个全年“良好”湖泊;蓝天白云下,去年优良天数比率、PM2.5年均浓度两项核心指标,均创下有监测数据以来最优水平;旖旎景致间,5年多建成2800多条(个)美丽幸福河湖,省级幸福河湖建成数量全省居首;“含金量”“含绿量”相映生辉,去年全市高新技术产业、战略性新兴产业产值占比升至53.1%、41.6%,单位GDP能耗下降17%、万元GDP用水量下降28.3%……人民群众在绿水青山间共享自然之美、生命之美、生活之美。

生态坚守 太湖明珠激荡传奇

2024年度太湖无锡水域总磷、总氮浓度分别较2007年下降57.4%、70.4%。太湖本世纪以来首次达到全年Ⅲ类水质、实现历史性跨越。

2024年无锡PM2.5年均浓度为27微克/立方米,与2014年相比下降了55.7%;2024年优良天数比率达83.9%,两项指标均为有监测数据以来最优水平。

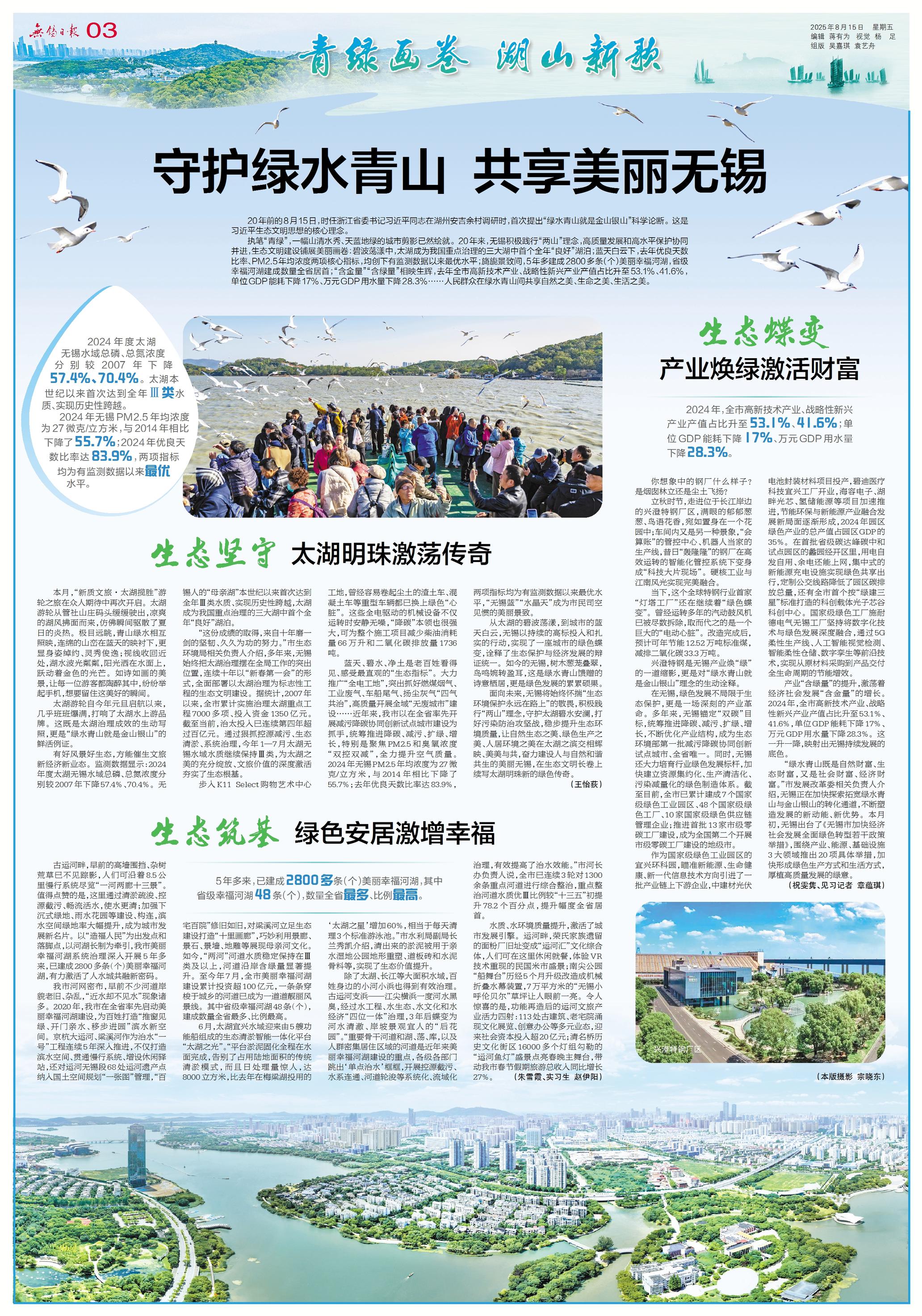

本月,“新质文旅・太湖揽胜”游轮之旅在众人期待中再次开启。太湖游轮从管社山庄码头缓缓驶出,凉爽的湖风拂面而来,仿佛瞬间驱散了夏日的炎热。极目远眺,青山绿水相互照映,连绵的山峦在蓝天的映衬下,更显身姿绰约、灵秀俊逸;视线收回近处,湖水波光粼粼,阳光洒在水面上,跃动着金色的光芒。如诗如画的美景,让每一位游客都陶醉其中,纷纷举起手机,想要留住这美好的瞬间。

太湖游轮自今年元旦启航以来,几乎班班爆满,打响了太湖水上游品牌。这既是太湖治理成效的生动写照,更是“绿水青山就是金山银山”的鲜活例证。

有好风景好生态,方能催生文旅新经济新业态。监测数据显示:2024年度太湖无锡水域总磷、总氮浓度分别较2007年下降57.4%、70.4%。无锡人的“母亲湖”本世纪以来首次达到全年Ⅲ类水质、实现历史性跨越,太湖成为我国重点治理的三大湖中首个全年“良好”湖泊。

“这份成绩的取得,来自十年磨一剑的坚韧、久久为功的努力。”市生态环境局相关负责人介绍,多年来,无锡始终把太湖治理摆在全局工作的突出位置,连续十年以“新春第一会”的形式,全面部署以太湖治理为标志性工程的生态文明建设。据统计,2007年以来,全市累计实施治理太湖重点工程7000多项、投入资金1350亿元。截至当前,治太投入已连续第四年超过百亿元。通过狠抓控源减污、生态清淤、系统治理,今年1—7月太湖无锡水域水质继续保持Ⅲ类,为太湖之美的充分绽放、文旅价值的深度激活夯实了生态根基。

步入K11 Select购物艺术中心工地,曾经容易卷起尘土的渣土车、混凝土车等重型车辆都已换上绿色“心脏”。这些全电驱动的机械设备不仅运转时安静无噪,“降碳”本领也很强大,可为整个施工项目减少柴油消耗量66万升和二氧化碳排放量1736吨。

蓝天、碧水、净土是老百姓看得见、感受最直观的“生态指标”。大力推广“全电工地”,突出抓好燃煤烟气、工业废气、车船尾气、扬尘灰气“四气共治”,高质量开展全域“无废城市”建设……近年来,我市以在全省率先开展减污降碳协同创新试点城市建设为抓手,统筹推进降碳、减污、扩绿、增长,特别是聚焦PM2.5和臭氧浓度“双控双减”,全力提升空气质量。2024年无锡PM2.5年均浓度为27微克/立方米,与2014年相比下降了55.7%;去年优良天数比率达83.9%,两项指标均为有监测数据以来最优水平,“无锡蓝”“水晶天”成为市民司空见惯的美丽景致。

从太湖的碧波荡漾,到城市的蓝天白云,无锡以持续的高标投入和扎实的行动,实现了一座城市的绿色蝶变,诠释了生态保护与经济发展的辩证统一。如今的无锡,树木葱茏叠翠,鸟鸣婉转盈耳,这是绿水青山馈赠的诗意栖居,更是绿色发展的累累硕果。

面向未来,无锡将始终怀揣“生态环境保护永远在路上”的敬畏,积极践行“两山”理念,守护太湖碧水安澜,打好污染防治攻坚战,稳步提升生态环境质量,让自然生态之美、绿色生产之美、人居环境之美在太湖之滨交相辉映、美美与共,奋力建设人与自然和谐共生的美丽无锡,在生态文明长卷上续写太湖明珠新的绿色传奇。

(王怡荻)

生态筑基 绿色安居激增幸福

5年多来,已建成2800多条(个)美丽幸福河湖,其中省级幸福河湖48条(个),数量全省最多、比例最高。

古运河畔,早前的高墙围挡、杂树荒草已不见踪影,人们可沿着8.5公里慢行系统尽览“一河两廊十三景”。值得点赞的是,这里通过清淤疏浚、控源截污、畅流活水,使水更清;加强下沉式绿地、雨水花园等建设、构连,滨水空间绿地率大幅提升,成为城市发展新名片。以“造福人民”为出发点和落脚点,以河湖长制为牵引,我市美丽幸福河湖系统治理深入开展5年多来,已建成2800多条(个)美丽幸福河湖,有力激活了人水城共融新密码。

我市河网密布,早前不少河道岸貌老旧、杂乱,“近水却不见水”现象诸多。2020年,我市在全省率先启动美丽幸福河湖建设,为百姓打造“推窗见绿、开门亲水、移步进园”滨水新空间。京杭大运河、梁溪河作为治水“一号”工程连续5年深入推进,不仅打造滨水空间、贯通慢行系统、增设休闲驿站,还对运河无锡段68处运河遗产点纳入国土空间规划“一张图”管理,“百宅百院”修旧如旧,对梁溪河立足生态建设打造“十里画廊”,巧妙利用景廊、景石、景墙、地雕等展现母亲河文化。如今,“两河”河道水质稳定保持在Ⅲ类及以上,河道沿岸含绿量显著提升。至今年7月,全市美丽幸福河湖建设累计投资超100亿元,一条条穿梭于城乡的河道已成为一道道靓丽风景线。其中省级幸福河湖48条(个),建成数量全省最多、比例最高。

6月,太湖宜兴水域迎来由5艘功能船组成的生态清淤智能一体化平台“太湖之光”。“平台淤泥固化全程在水面完成,告别了占用陆地面积的传统清淤模式,而且日处理量惊人,达8000立方米,比去年在梅梁湖投用的‘太湖之星’增加60%,相当于每天清理3个标准游泳池。”市水利局副局长兰秀凯介绍,清出来的淤泥被用于亲水湿地公园地形重塑、道板砖和水泥骨料等,实现了生态价值提升。

除了太湖、长江等大面积水域,百姓身边的小河小浜也得到有效治理。古运河支浜——江尖横浜一度河水黑臭,经过水工程、水生态、水文化和水经济“四位一体”治理,3年后蝶变为河水清澈、岸坡景观宜人的“后花园”。“重要骨干河道和湖、荡、库,以及人群密集居住区域的河道是近年来美丽幸福河湖建设的重点,各级各部门跳出‘单点治水’框框,开展控源截污、水系连通、河道轮浚等系统化、流域化治理,有效提高了治水效能。”市河长办负责人说,全市已连续3轮对1300余条重点河道进行综合整治,重点整治河道水质优Ⅲ比例较“十三五”初提升78.2个百分点,提升幅度全省居首。

水质、水环境质量提升,激活了城市发展引擎。运河畔,荣氏家族遗留的面粉厂旧址变成“运河汇”文化综合体,人们可在这里休闲就餐,体验VR技术重现的民国米市盛景;南尖公园“船舞台”历经5个月升级改造成机械折叠水幕装置,7万平方米的“无锡小呼伦贝尔”草坪让人眼前一亮。令人惊喜的是,功能再造后的运河文旅产业活力四射:113处古建筑、老宅院涌现文化展览、创意办公等多元业态,迎来社会资本投入超20亿元;清名桥历史文化街区16000多个灯组勾勒的“运河鱼灯”盛景点亮春晚主舞台,带动我市春节假期旅游总收入同比增长27%。(朱雪霞、实习生 赵伊阳)

生态蝶变 产业焕绿激活财富

2024年,全市高新技术产业、战略性新兴产业产值占比升至53.1%、41.6%;单位GDP能耗下降17%、万元GDP用水量下降28.3%。

你想象中的钢厂什么样子?是烟囱林立还是尘土飞扬?

立秋时节,走进位于长江岸边的兴澄特钢厂区,满眼的郁郁葱葱、鸟语花香,宛如置身在一个花园中;车间内又是另一种景象,“会算账”的管控中心、机器人当家的生产线,昔日“轰隆隆”的钢厂在高效运转的智能化管控系统下变身成“科技大片现场”。硬核工业与江南风光实现完美融合。

当下,这个全球特钢行业首家“灯塔工厂”还在继续着“绿色蝶变”。曾经运转多年的汽动鼓风机已被尽数拆除,取而代之的是一个巨大的“电动心脏”。改造完成后,预计可年节能12.52万吨标准煤,减排二氧化碳33.3万吨。

兴澄特钢是无锡产业焕“绿”的一道缩影,更是对“绿水青山就是金山银山”理念的生动诠释。

在无锡,绿色发展不局限于生态保护,更是一场深刻的产业革命。多年来,无锡锚定“双碳”目标,统筹推进降碳、减污、扩绿、增长,不断优化产业结构,成为生态环境部第一批减污降碳协同创新试点城市、全省唯一。同时,无锡还大力培育行业绿色发展标杆,加快建立资源集约化、生产清洁化、污染减量化的绿色制造体系。截至目前,全市已累计建成7个国家级绿色工业园区、48个国家级绿色工厂、10家国家级绿色供应链管理企业;推进首批13家市级零碳工厂建设,成为全国第二个开展市级零碳工厂建设的地级市。

作为国家级绿色工业园区的宜兴环科园,瞄准新能源、生命健康、新一代信息技术方向引进了一批产业链上下游企业,中建材光伏电池封装材料项目投产,碧迪医疗科技宜兴工厂开业,海容电子、湖畔光芯、氢储能源等项目加速推进,节能环保与新能源产业融合发展新局面逐渐形成,2024年园区绿色产业的总产值占园区GDP的35%。在首批省级碳达峰碳中和试点园区的蠡园经开区里,用电自发自用、余电还能上网,集中式的新能源充电设施实现绿色共享出行,定制公交线路降低了园区碳排放总量,还有全市首个按“绿建三星”标准打造的科创载体光子芯谷科创中心。国家级绿色工厂施耐德电气无锡工厂坚持将数字化技术与绿色发展深度融合,通过5G柔性生产线、人工智能视觉检测、智能柔性仓储、数字孪生等前沿技术,实现从原材料采购到产品交付全生命周期的节能增效。

产业“含绿量”的提升,激荡着经济社会发展“含金量”的增长。2024年,全市高新技术产业、战略性新兴产业产值占比升至53.1%、41.6%,单位GDP能耗下降17%、万元GDP用水量下降28.3%。这一升一降,映射出无锡持续发展的底色。

“绿水青山既是自然财富、生态财富,又是社会财富、经济财富。”市发展改革委相关负责人介绍,无锡正在加快探索拓宽绿水青山与金山银山的转化通道,不断塑造发展的新动能、新优势。本月初,无锡出台了《无锡市加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措》,围绕产业、能源、基础设施3大领域推出20项具体举措,加快形成绿色生产方式和生活方式,厚植高质量发展的绿意。

(祝雯隽、见习记者 章蕴琪)