3月末,一则“为65岁母亲和年迈外婆租房3天被拒20次”的新闻上了热搜,引发社会关注。

有媒体记者调查发现,北京、上海等城市大部分的中介直言“房东不租给老人”,部分平台甚至将“60岁以上租客”自动归类为高风险群体。

这一现象背后,是租赁市场对老年群体的系统性排斥——房东因担心老人突发疾病、房屋贬值等风险,宁肯承担空置损失也不愿出租。此类事件折射出老年群体在租房市场中遭遇的较为普遍的困境。在我国老龄化程度不断加深的背景下,适老化房源供应短缺、租房市场对老年人存在歧视等问题愈发凸显。

目前国内“银发族”租房需求有多迫切?

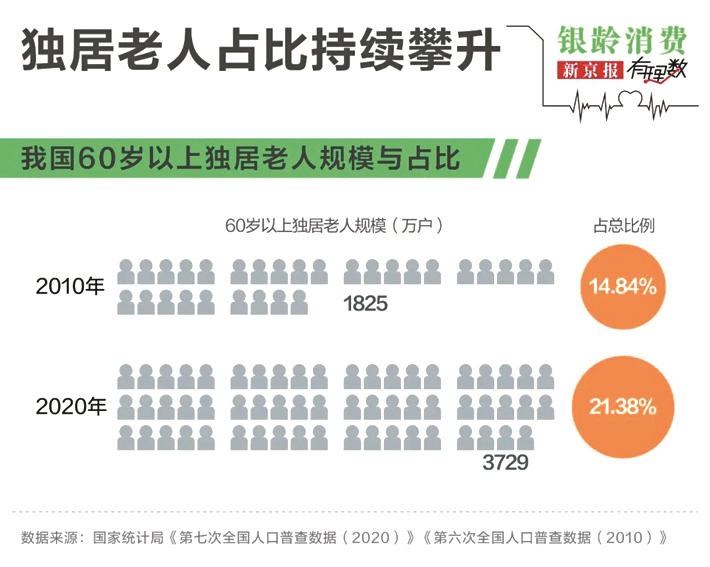

第七次全国人口普查数据显示,2020年我国65岁以上的独居老年人口达2993.9万人,是2000年统计数据的3.82倍;从家庭户户数来看,60岁以上的独居老人为3729万户,占“有老年人家庭户”的21.38%,这一数据较之2010年第六次全国人口普查增长了6.5%。

这表明,几乎每五户有老年人居住的家庭中,就有一户是独居状态,这数千万独自生活的身影,折射出当下老龄社会中日益突出的居住孤独与照护缺口。

城市独居老人的租房需求尤为突出。据社科院研究,19.8%的城市独居老人依赖租房或借住解决基本居住问题,其中更隐藏着一群“流动银发族”。这些因子女异地工作、房屋拆迁过渡等现实原因,产生阶段性租房需求的随迁老人成为租房市场的“隐形群体”。他们怀揣着投靠子女的期待来到城市,却因种种原因被挡在租住房之外。

出于对潜在风险的担忧,房主普遍倾向于将房子租给年轻人。在他们看来,老年群体往往需求多,例如水电费缴纳、电器使用等问题都需要询问房东,而且年轻人身体素质佳,能大概率规避因老年人身体突发状况而带来的一系列麻烦,如突发疾病等可能引发的责任与纠纷。这种观念导致整个租赁市场上,面向老年人居住的房源严重短缺。

老年人在租房时往往预算较低,更愿意选择老旧小区的低楼层房屋,但现实中,很多老旧小区硬件设施不完善,并不适合老年人居住。虽然多个城市的老旧小区部分区域已开展改造工程,可受限于资源、规划等因素,改造覆盖范围有限,仅仅惠及了一小部分人群,远远无法满足广大有租房需求老年人的实际需要。

大量普通老旧小区的租赁房源,因缺乏必要的适老化改造,如无障碍设施不完善、楼梯扶手缺失等问题,依旧难以适配老年人居住,成为老年人租房路上的又一堵“高墙”。

目前租赁市场的产品设计完全围绕青年群体展开,从LOFT公寓到合租房源,几乎不存在考虑老年人需求的卫浴扶手、紧急呼叫等适老化设施。这种供给缺失将老年人推向了条件更差的城中村或远郊房源,形成居住质量的下行螺旋。

数据背后折射出代际空间分离与居住资源错配的双重挑战。这种“银发租房难”的现象,正随着城镇化进程和家庭结构小型化趋势持续加剧。

“银发租客”如何成为租赁市场的“高危人群”?

“万一老人在我房子里磕了碰了,我也得担责任。”有房东告诉记者,她想尽量规避“不必要的麻烦”。

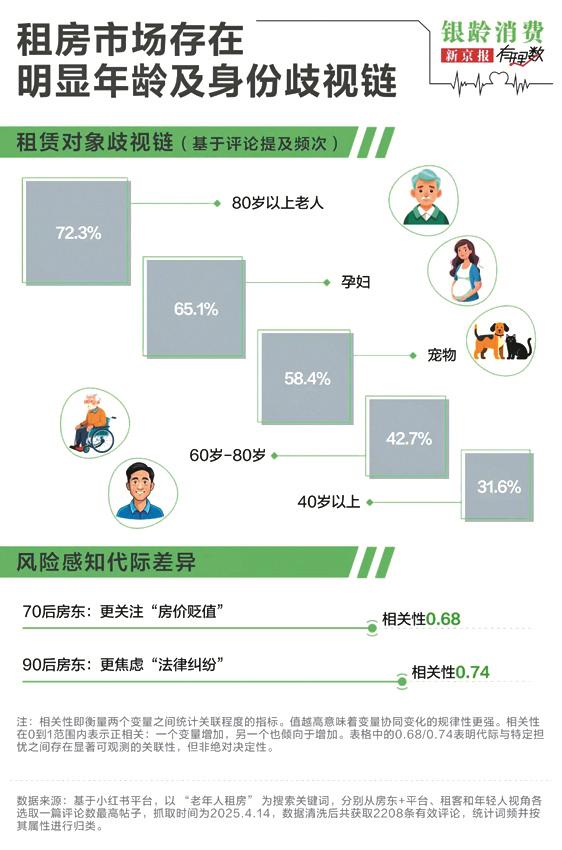

通过抓取社交媒体上房东与租客关于“老年人租房”的话题讨论,我们发现,租房市场中房东对老年租客普遍持有明显的谨慎态度与隐性排斥倾向,其核心点在于对潜在风险的深度担忧与现实考量。

相较普通租客,老年人租房压力更大,且决策周期更长。大多房东担忧老年租客突发疾病,“怕老人死在屋里”的顾虑也并非危言耸听。在租赁市场,相较正常房屋,发生过租客死亡事件的房屋,租金普遍下跌,空置周期也延长数倍之多。

从担忧健康问题到忌惮房屋价值折损——房东对老年租客的潜在风险顾虑,正转化为决策层面的层层筛选与主动疏远,多重现实考量促使房东在租赁选择中形成惯性排斥,让老年群体在租房市场中陷入“周期长、接纳度低”的双重困境。

另一方面,能租到也不代表就租得起。老年人租房除了面对房东群体的高度警惕与系统性回避外,往往也要面临高昂的租金压力。根据市场反馈和实际案例来看,尽管大多数老年人在租房时更倾向经济实惠的房租,但他们仍然觉得月租金过高,“难以承受”。尤其是在北京、上海等一线城市,月租金中位数已达到4750元。三、四线城市虽相对便宜,也普遍高于1500元,对收入有限的老年人构成现实压力。

当“租不起”遇上“租不到”:制度保障如何跟进?

在这场看似小众,实则急剧扩大的社会问题中,无数老人在城市边缘难以寻觅一个栖身之所显得格外冰冷。

表面上看,平台与政策正在向“适老化”倾斜,实际租房过程中却障碍重重。

不少租房中介公司都对租客的年龄作出限制。有中介公司明确表示不为60岁以上老年租客提供拼租服务,也有中介公司表示65岁以上租客不得作为独立承租人。

线上租房平台则更直接,直接设置“18—60岁”年龄门槛,65岁以上老年人若无子女担保,基本无法完成租赁流程。如在某拼租房源中,系统自动提示“签约人年龄需在18—60岁之间”,超龄用户被迫“隐身”或添加年轻共同承租人。

有媒体报道,一名65岁老人从湖北来到北京帮忙带孙子,却因年龄屡屡被租房中介拒之门外。“我们在老家本来有挺舒服的房子,结果1000多公里跑过来帮忙带孩子,辛苦就不说了,没想到在租房的时候还受这种歧视。”该老人表示。

一些品牌公寓在“入住要求”中明文写着“限18—40岁”,也有中介以“作息不同、难以社交”等理由直接劝退老年人。即使找到了房源,也需签署“安全责任书”,承诺出现任何健康问题概不追责。

在一些中介眼里,独居老人几乎成了“最不受欢迎的租客”。平台算法的“隐性排斥”叠加中介市场的“显性歧视”,让老年人从一开始就被边缘化。

除了平台机制与市场偏见,制度层面的保护缺位同样不容忽视。尽管《中华人民共和国老年人权益保障法》明令禁止歧视老年人,但法律在租赁市场上的执行却面临现实难题。

浙江大学法学院教授钭晓东指出,房屋租赁属于民事合同关系,房东与租户是平等的市场主体,房东有选择承租人的自由,故直接认定“年龄限制”违法存在法律难度。

在这场悄无声息的租房困局中,技术、制度与资本形成了一个隐形却牢固的屏障,让数以亿计的老年人在“租不起”与“租不到”之间徘徊。更令人担忧的是,在日益智能化的租赁市场中,他们甚至连“被看到”的资格都没有。

据中国社科院预测,到2050年,80后、90后父母辈的独居率将达48%,而当前租房市场对适老化改造的漠视、对老年租客的系统性排斥,意味着未来会有更多独居老人将面临更严峻的“无房可租”危机。

在破解这场困境的实践中,已有部分城市和平台展开创新探索。广州降低老年人公租房标准,重庆在公租房管理中引入“嵌入式养老服务”,租房平台启动适老项目改造计划,重点改造老旧小区楼道安全设施及其他装置。

这些实践或许为当前老年人租房困境提供了破题路径,即建立“政策引导—市场激励—技术适配”的三维体系。法律层面需要明确禁止租房年龄歧视并将适老化改造纳入新建小区强制标准;市场层面需通过税收优惠引导房企开发老年友好型租赁社区;技术层面则要破除平台算法偏见,建立老年人租房需求优先推送机制。(新京报)