6月11日,本报A3版《南京中山陵也用“无锡利农”砖》一文,让尘封多年的无锡利农砖瓦厂重现公众视野,引发众人追忆。作为曾经的行业佼佼者,“无锡利农”不仅是无锡,甚至称得上中国近现代辉煌工业史的一个缩影。昨天,无锡市利农砖瓦厂87岁的老厂长陈允葆现身了,他收藏了报纸并打印了这篇报道的微信文章,连呼“很振奋!很感动!”

本报报道引发众人关注

10日晚,本报微信公众号发布了同题报道,介绍了无锡利农砖瓦厂这一当年在全国首屈一指的砖瓦企业,如今已不复存在,引发众人留言。网友“吟啸红尘”说,“我的家就在利农砖瓦机械厂旁边,从18岁到31岁,在这个单位,我度过了一生中最好的年华。”网友“一笑而过”说,“无锡利农曾响彻全国,走向世界多国,可惜未能延续辉煌,近百年的老厂消失了,我作为利农一员深感痛惜。”网友“理解就好”说,“利农是父母辈洒下汗水和泪水的地方,也是我出生和童年成长的地方。烟囱、大会堂、子弟小学、老虎灶、大浴室……”

网友“阿珍奕奕”是严家桥人,虽然为如今一片荒凉的利农厂感到辛酸,但她也为家乡出产的红砖而骄傲,因为“它永远在南京中山陵景区里”。这篇报道也引起了“中国绿化之父”傅焕光的小女儿傅甘的关注。傅焕光为建中山陵和中山植物园,引进了很多花草树木。而傅焕光还是中山陵前长约三公里的陵墓大道的勘测设计人之一。傅甘联系记者表示,无锡利农砖与中山陵园的文章太好了,报道了一段鲜为人知的珍贵历史,而中山陵园与傅焕光、与无锡还有故事,有待进一步挖掘与研究。

本报热心读者华德明看到报道打电话找到记者。华德明的老家就在严家桥一带,对于利农砖瓦厂很熟悉,而他老家当年还曾住过一批分配到利农厂工作的上海人。最为关键的是,华德明跟报道中提到的无锡利农砖瓦厂老厂长陈允葆是旧识。“他把自己的一辈子都奉献给了这个行业,我以前看到他在收集厂史资料和一些老砖块、老瓦片。”华德明跟陈允葆几年没见了,在本报报道的触动下,他很想探望一下这位老哥。几经辗转,华德明终于联系到了陈允葆,并陪同记者一起前往陈允葆家。

无锡利农代表了一种行业精神

陈允葆家住广益石利新村。“这个‘利’就是利农砖瓦厂的‘利’,原先是他们厂的职工宿舍。”华德明多年没来了,但到了这里一下子熟悉起来。陈允葆今年87岁,身体健朗,思路清晰。他拿出早已准备好的一沓资料,本报报道夹在其中,他还专门下载并打印了本报微信公众号10日的同题报道。陈允葆说,厂里的老员工们看到本报微信上发的内容,纷纷给他发来了消息,“这种红砖就是我们厂里的,太常见了,当年,无锡市47%的建筑砖瓦材料来自利农,不过中山陵用利农砖我并不知道,这真的很振奋!很感动!”

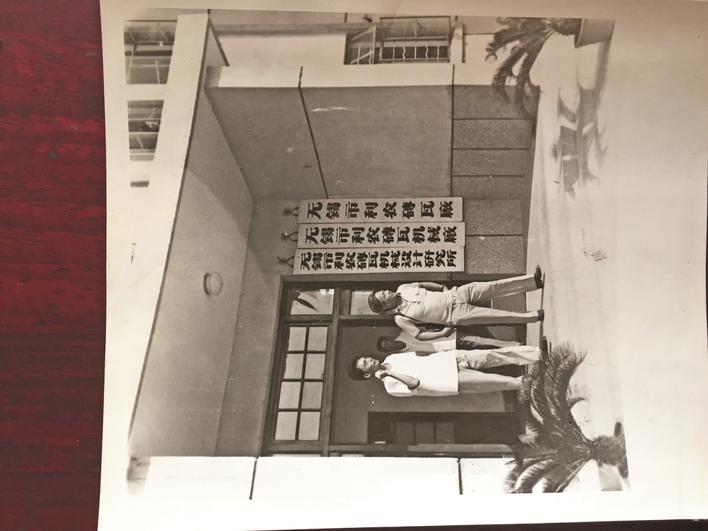

陈允葆生于邗江,1953年,他被派到无锡利农砖瓦厂工作,直至1995年退休。陈允葆介绍,“无锡利农”有过三个名称:利农砖瓦厂、利农砖瓦机械厂、利农砖瓦机械集团公司。而这三个名称也见证了“无锡利农”走过的路。早期的利农砖瓦厂标志着我国近代砖瓦工业在无锡的诞生和无锡民族工业的崛起。十一届三中全会后,企业通过技术革新,在单一生产砖瓦的基础上,发展成以生产砖瓦机械为主,兼有科研设计和砖瓦生产的综合性企业。此后,企业开辟国际市场,砖机出口多国,在20多个国家设立驻外机构,成为行业排头兵。

陈允葆是无锡市劳模,担任了三届中国砖瓦协会副理事长,他坚信行行出状元,“要干就干第一”。在这样的理念下,他跟同事们带领“无锡利农”走向全国,走向世界,无锡利农代表了一种行业精神。“面积最大的时候有998亩,5600多名员工。”陈允葆说,现在老厂的生产设施没有了,但办公区、生活区等旧址还在。退休这些年,陈允葆整理出了利农厂史,但他最关心的还是制砖业的发展。2008年,陈允葆研究出了太湖淤泥制砖,把治理太湖的废料制成建筑材料,获得了国家专利。如今,他更希望这一技术能够推广,也是为太湖治理,为环保作贡献。

(晚报记者 张月/文、摄)