17岁从医,82岁学习雕刻,程仲年大半辈子都在和刀打交道。手术刀改变了他的人生轨迹,让他从艰难困苦中解脱出来,也挽救了无数生命;刻刀则让他把半世磨砺的信念镌刻成了永恒。

少年时代饱尝人生艰难

程仲年原名杨耀根,刚满7岁时,他的父亲因患伤寒而离世。为了生计,母亲外出当奶妈,弟弟被送给了别人,妹妹寄养在外婆家,只留下他和年迈的祖母相依为命,连父亲的后事都料理不起,在乡亲们的帮助下,才得以将父亲安葬在了杨家祖坟内。

9岁那年,杨耀根来到母亲做奶妈的大户人家短暂地和母亲团聚了一阵子,当时专为这户人家拉人力包车的“程叔”特别喜欢他,便将他收为养子。耀根自此改随养父之姓,长期和同样贫困的养父母一起生活。他原来的五口之家随着顶梁柱的倒下而逐渐四分五裂,家中成员各自踏上了艰难的生存之路。

1937年8月17日,日军开始对无锡地区实施轰炸,11月25日无锡沦陷。这一年,12岁的程仲年与养父母一家不得不外逃避难,住进了苏北盐城的亲戚家,他的生母张彩娣也随东家逃难在外,母子俩彻底分开了。

17岁时,经张仲烨医生介绍,程耀根得以拜名医曹椿年为师,并得名程仲年。自此,历经磨难的他走上了救死扶伤的新旅程,翻开了人生崭新的一页。

一颗济世心半生杏林情

1947年,22岁的程仲年和妻子张惠民在南方泉开了一家私人诊所——健民诊所。诊所的问世几经波折,当时他把老家康头山靠太湖边的一亩水田低价出卖,才换得二十担米钱,后又向一位姓顾的老板借了十担米,才勉强凑到了开诊所所需的基本费用。即便如此,人们依旧能在“健民诊所”这块金字招牌的旁边看到八个大字:“随请随到,贫病不计。”

1950年,为响应政府号召走集体化道路,他主动到南泉镇各个体诊所逐一做动员说服工作,并牵头成立南泉联合诊所(后更名为“无锡县第三人民诊疗所”),出任所长。后又演变为南泉卫生院,程仲年任院长。其间他举债建设、培养人才,对外救死扶伤、对内严格管理,把半辈子的心血都奉献给了卫生事业。

为方便群众看病,程仲年还下村搞巡回医疗,给群众送医送药、治病解难。除因公外出和在诊所做外科手术,他得空就一个人前往塘前、南山、滨湖、鲍家等各自然村,不论春夏秋冬、刮风下雨。下村巡诊时,一走就是十多里,他总是背着一只沉沉的帆布药包,天长日久,肩上磨出了一个馒头似的肉疙瘩。

彼时夏秋季胃肠道疾病多发,村里人一般想不到寻医问诊,而是用些土办法应付了事,每每程仲年下到村里,总是受到大家热捧,凡家有病孩的都拉着他去看。而一趟辛苦跋涉换来的酬劳是很少的,有些人家实在太穷,几毛钱也拿不出来,只好欠着,到最后常常不了了之。

曾有小孩患中毒性痢疾,急需送医救治,而当时天色已晚,找不到交通工具,作为院长的程仲年毫不迟疑,将患儿用布包裹后把小孩悬在自己胸前,跨上自行车就沿着一条坑坑洼洼的沙石公路朝着几十里外的市区骑去,赢得了宝贵的治疗时间。凡此种种救死扶伤的故事在程仲年的职业生涯中数不胜数,他坦言,之所以为医疗事业拼尽全力,是因为“常想起自己幼年时,看着父亲患病无法医治而去世,从此一家人四分五裂的苦难情形,时时告诫自己不能忘本,要尽职尽责,敢于担当,想尽一切办法救治患者”。

用刻刀将新年化为永恒

“从前都说‘人生七十古来稀’,如今则称‘人生七十小弟弟’,我只比‘小弟弟’大了二十岁而已,耳不聋、眼不花,雄心不减当年”,程仲年在他的回忆录中这样写道。

2015年他开始撰写回忆录初稿,记录一个农村儿童的成长史,反映中国发生的翻天覆地的变化,同时也从微小处记录了锡南农村医疗卫生乃至社会生活方方面面近百年的变迁。书稿堆叠于桌上,断续成文,历时两年,最后一张写就时桌上的稿纸足可论斤,原无锡县卫生局局长唐尧根将程仲年的自传称为“近一个世纪的锡南清明上河图”。

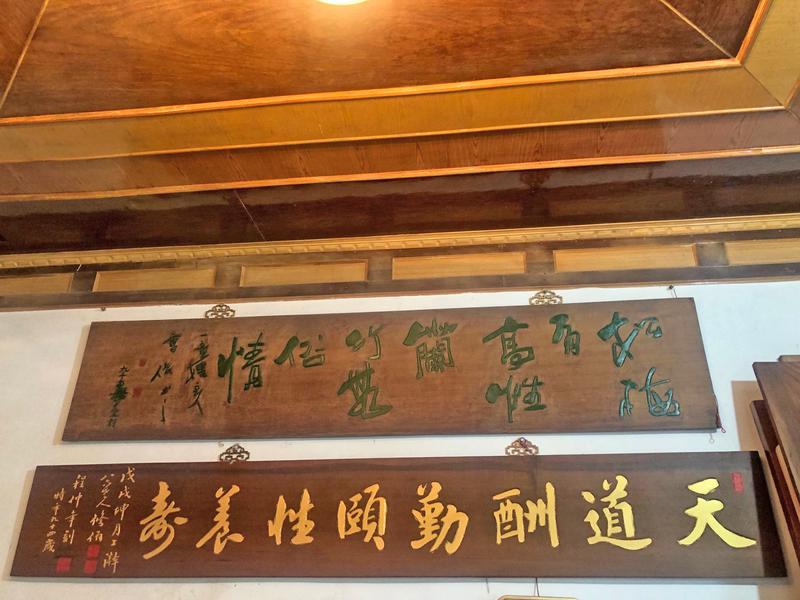

程仲年82岁那年正值他的母亲百岁大寿,南泉镇政府请陆修柏写了“期颐大庆”匾额赠给老人,程仲年又请陆修柏写了“百岁堂”“百岁坊”和长泰寺药师殿上的“延年益寿”等匾额。要做匾额,除了需要一幅好字,还需巧匠来雕刻,谁知遍寻当地木匠也没人能揽下这活儿,程仲年便决定亲自操刀,为母亲送上别样的寿礼。没料想这长操手术刀的手握起刻刀来也是有模有样,刻了一块“百岁堂”之后,程仲年觉得颇有成就感,这些年他陆陆续续刻了十几块匾额。

前些年医院组织退休员工去南京旅游,旅游纪念品是一块白绢,上面印着孙中山先生所书的“天下为公”,程仲年将这四个字放大打印,刻成牌匾悬于家中;三十年前,在公园里买的扇子扇面上有一百个皇帝像,他也把扇面放大,进行了百位皇帝像的雕刻。他的作品取材于生活中的方方面面,却并非任意为之。匾额上苍挺的松梅竹和笔劲浑厚的“天道酬勤”无一不在昭示他的心性。

(晚报记者 予之/文、摄)