| 金石声 文 |

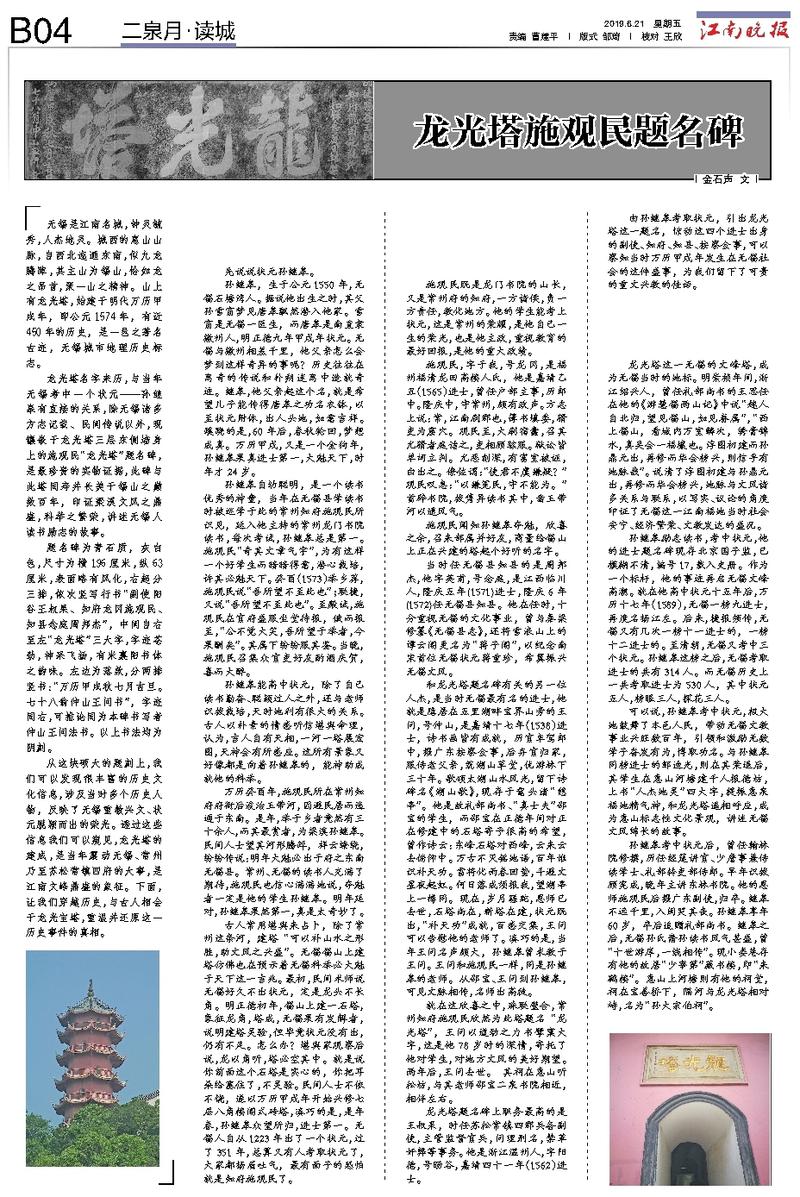

无锡是江南名城,钟灵毓秀,人杰地灵。城西的惠山山脉,自西北迤逦东南,似九龙腾踔,其主山为锡山,恰如龙之昂首,聚一山之精神。山上有龙光塔,始建于明代万历甲戌年,即公元1574年,有近450年的历史,是一邑之著名古迹,无锡城市地理历史标志。

龙光塔名字来历,与当年无锡考中一个状元——孙继皋有直接的关系,除无锡诸多方志记载、民间传说以外,现镶嵌于龙光塔三层东侧墙身上的施观民“龙光塔”题名碑,是最珍贵的实物证据,此碑与此塔同寿并长美于锡山之巅数百年,印证梁溪文风之鼎盛,科举之繁荣,讲述无锡人读书励志的故事。

题名碑为青石质,灰白色,尺寸为横196厘米,纵63厘米,表面略有风化,右起分三排,依次竖写行书“副使阳谷王叔杲、知府龙冈施观民、知县念庭周邦杰”,中间自右至左“龙光塔”三大字,字迹苍劲,神采飞扬,有米襄阳书体之韵味。左边为落款,分两排竖书:“万历甲戌秋七月吉旦。七十八翁仲山王问书”,字迹同右,可推论同为本碑书写者仲山王问法书。以上书法均为阴刻。

从这块硕大的题刻上,我们可以发现很丰富的历史文化信息,涉及当时多个历史人物,反映了无锡重教兴文、状元脱颖而出的荣光。透过这些信息我们可以窥见,龙光塔的建成,是当年震动无锡、常州乃至苏松常镇四府的大事,是江南文峰鼎盛的象征。下面,让我们穿越历史,与古人相会于龙光宝塔,重温并还原这一历史事件的真相。

先说说状元孙继皋。

孙继皋,生于公元1550年,无锡石塘湾人。据说他出生之时,其父孙雪窗梦见唐皋飘然潜入他家。雪窗是无锡一医生,而唐皋是南直隶徽州人,明正德九年甲戌年状元。无锡与徽州相差千里,他父亲怎么会梦到这样奇异的事呢?历史往往在离奇的传说和扑朔迷离中造就奇迹。继皋,他父亲起这个名,就是希望儿子能传得唐皋之功名衣钵,以至状元附体,出人头地,如意吉祥。蹊跷的是,60年后,春秋轮回,梦想成真。万历甲戌,又是一个金狗年,孙继皋果真进士第一,大魁天下,时年才24岁。

孙继皋自幼聪明,是一个读书优秀的神童,当年在无锡县学读书时被巡学于此的常州知府施观民所识见,延入他主持的常州龙门书院读书,每次考试,孙继皋总是第一。施观民“奇其文章气宇”,为有这样一个好学生而暗暗得意,潜心栽培,许其必魁天下。癸酉(1573)举乡荐,施观民说“吾所望不至此也”;联捷,又说“吾所望不至此也”。至殿试,施观民在官府盛服坐堂待报,俄而报至,“公不觉大笑,吾所望于举者,今果酬矣”。其属下纷纷服其鉴。当晚,施观民召集众官吏好友酌酒庆贺,喜而大醉。

孙继皋能高中状元,除了自己读书勤奋、聪颖过人之外,还与老师识拔栽培,天时地利有很大的关系。古人以朴素的情感听信堪舆命理,认为,吉人自有天相,一河一塔展宏图,天神会有所感应。这所有景象又好像都是向着孙继皋的,能神助成就他的科举。

万历癸酉年,施观民所在常州知府府衙后浚治玉带河,因避民居而迤逦于东南。是年,举于乡者竟然有三十余人,而其最赏者,为梁溪孙继皋。民间人士望其河形腾踔,祥云缭绕,纷纷传说:明年大魁必出于府之东南无锡县。常州、无锡的读书人充满了期待,施观民也信心满满地说,夺魁者一定是他的学生孙继皋。明年廷对,孙继皋果然第一,真是太奇妙了。

古人常用堪舆来占卜,除了常州这条河,建塔“可以补山水之形胜,助文风之兴盛”。无锡锡山上建塔仿佛也在预示着无锡科举必大魁于天下这一吉兆。最初,民间术师说无锡好久不出状元,定是龙头不长角。明正德初年,锡山上建一石塔,象征龙角,塔成,无锡果有发解者,说明建塔灵验,但毕竟状元没有出,仍有不足。怎么办?堪舆家观察后说,龙以角听,塔必空其中。就是说你前面这个石塔是实心的,你把耳朵给塞住了,不灵验。民间人士不依不饶,遂以万历甲戌年开始兴修七层八角楼阁式砖塔,凑巧的是,是年春,孙继皋众望所归,进士第一。无锡人自从1223年出了一个状元,过了351年,总算又有人考取状元了,大家都扬眉吐气,最有面子的恐怕就是知府施观民了。

施观民既是龙门书院的山长,又是常州府的知府,一方诸侯,负一方责任,教化地方。他的学生能考上状元,这是常州的荣耀,是他自己一生的荣光,也是他主政,重视教育的最好回报,是他的重大政绩。

施观民,字于我,号龙冈,是福州福清龙田高楼人氏,他是嘉靖乙丑(1565)进士,曾任户部主事,历郎中。隆庆中,守常州,颇有政声。方志上说:常,江南剧郡也,簿书填委,猾吏为窟穴。观民至,大刷宿蠹,召其尤猾者庭诘之,吏相顾骇服。狱讼皆单词立判。尤恶刻深,有富室被诬,白出之。僚佐谓:“使君不虞嫌疑?”观民叹息:“以嫌冤民,守不能为。”首辟书院,拔隽异读书其中,凿玉带河以通风气。

施观民闻知孙继皋夺魁,欣喜之余,召来部属并好友,商量给锡山上正在兴建的塔起个好听的名字。

当时任无锡县知县的是周邦杰,他字英甫,号念庭,是江西临川人,隆庆五年(1571)进士,隆庆6年(1572)任无锡县知县。他在任时,十分重视无锡的文化事业,曾与秦梁修纂《无锡县志》,还将雪浪山上的谭云阁更名为“蒋子阁”,以纪念南宋首位无锡状元蒋重珍,希翼振兴无锡文风。

和龙光塔题名碑有关的另一位人杰,是当时无锡最有名的进士,他就是隐居在五里湖畔宝界山旁的王问,号仲山,是嘉靖十七年(1538)进士,诗书画皆有成就,历官车驾郎中,擢广东按察佥事,后弃官归家,服侍老父亲,筑湖山草堂,优游林下三十年。歌颂太湖山水风光,留下诗碑名《湖山歌》,现存于鼋头渚“憩亭”。他是故礼部尚书、“真士夫”邵宝的学生,而邵宝在正德年间对正在修建中的石塔寄予很高的希望,曾作诗云:东峰石塔对西峰,云来云去俯仰中。万古不灭铭地语,百年谁识补天功。雷将化雨春回蛰,斗避文星夜起虹。何日落成须报我,望湖亭上一樽同。现在,岁月蹉跎,恩师已去世,石塔尚在,新塔在建,状元既出,“补天功”成就,百感交集,王问可以告慰他的老师了。凑巧的是,当年王问名声颇大,孙继皋曾求教于王问。王问和施观民一样,同是孙继皋的老师。从邵宝、王问到孙继皋,可见文脉相传,名师出高徒。

就在这欣喜之中,珠联璧合,常州知府施观民欣然为此塔题名“龙光塔”,王问以遒劲之力书擘窠大字,这是他78岁时的深情,寄托了他对学生,对地方文风的美好期望。两年后,王问去世。 其祠在惠山听松坊,与其老师邵宝二泉书院相近,相伴左右。

龙光塔题名碑上职务最高的是王叔杲,时任苏松常镇四郡兵备副使,主管监督官兵,问理刑名,禁革奸弊等事务。他是浙江温州人,字阳德,号旸谷,嘉靖四十一年(1562)进士。

由孙继皋考取状元,引出龙光塔这一题名,惊动这四个进士出身的副使、知府、知县、按察佥事,可以察知当时万历甲戌年发生在无锡社会的这件盛事,为我们留下了可贵的重文兴教的佳话。

龙光塔这一无锡的文峰塔,成为无锡当时的地标。明崇祯年间,浙江绍兴人,曾任礼部尚书的王思任在他的《游慧锡两山记》中说“越人自北归,望见锡山,如见眷属”,“西上锡山,看城内万室鳞次,绣膏锦水,真吴会一福壤也。浮图初建而孙鼎元出,再修而华会榜兴,则信乎有地脉哉”。说清了浮图初建与孙鼎元出,再修而华会榜兴,地脉与文风诸多关系与联系,以写实、议论的角度印证了无锡这一江南福地当时社会安宁、经济繁荣、文教发达的盛况。

孙继皋励志读书,考中状元,他的进士题名碑现存北京国子监,已模糊不清,编号17,载入史册。作为一个标杆,他的事迹再启无锡文峰高潮。就在他高中状元十五年后,万历十七年(1589),无锡一榜九进士,再度名扬江左。后来,捷报频传,无锡又有几次一榜十一进士的,一榜十二进士的。至清朝,无锡又考中三个状元。孙继皋这榜之后,无锡考取进士的共有314人。而无锡历史上一共考取进士为530人,其中状元五人,榜眼三人,探花三人。

可以说,孙继皋考中状元,极大地鼓舞了本邑人民,带动无锡文教事业兴旺数百年,引领和激励无数学子奋发有为,博取功名。与孙继皋同榜进士的邹迪光,则在其荣退后,其学生在惠山河塘建千人报德坊,上书“人杰地灵”四大字,提振惠泉福地精气神,和龙光塔遥相呼应,成为惠山标志性文化景观,讲述无锡文风绵长的故事。

孙继皋考中状元后,曾任翰林院修撰,历任经筵讲官、少詹事兼侍读学士、礼部转吏部侍郎。早年识拔顾宪成,晚年主讲东林书院。他的恩师施观民后擢广东副使,归卒。继皋不远千里,入闽哭其丧。孙继皋享年60岁,卒后追赠礼部尚书。继皋之后,无锡孙氏裔孙读书风气甚盛,曾“十世游庠,一线相传”。现小娄巷存有他的故居“少宰第”藏书楼,即“来鹤楼”。惠山上河塘则有他的祠堂,祠在宝善桥下,隔河与龙光塔相对峙,名为“孙大宗伯祠”。