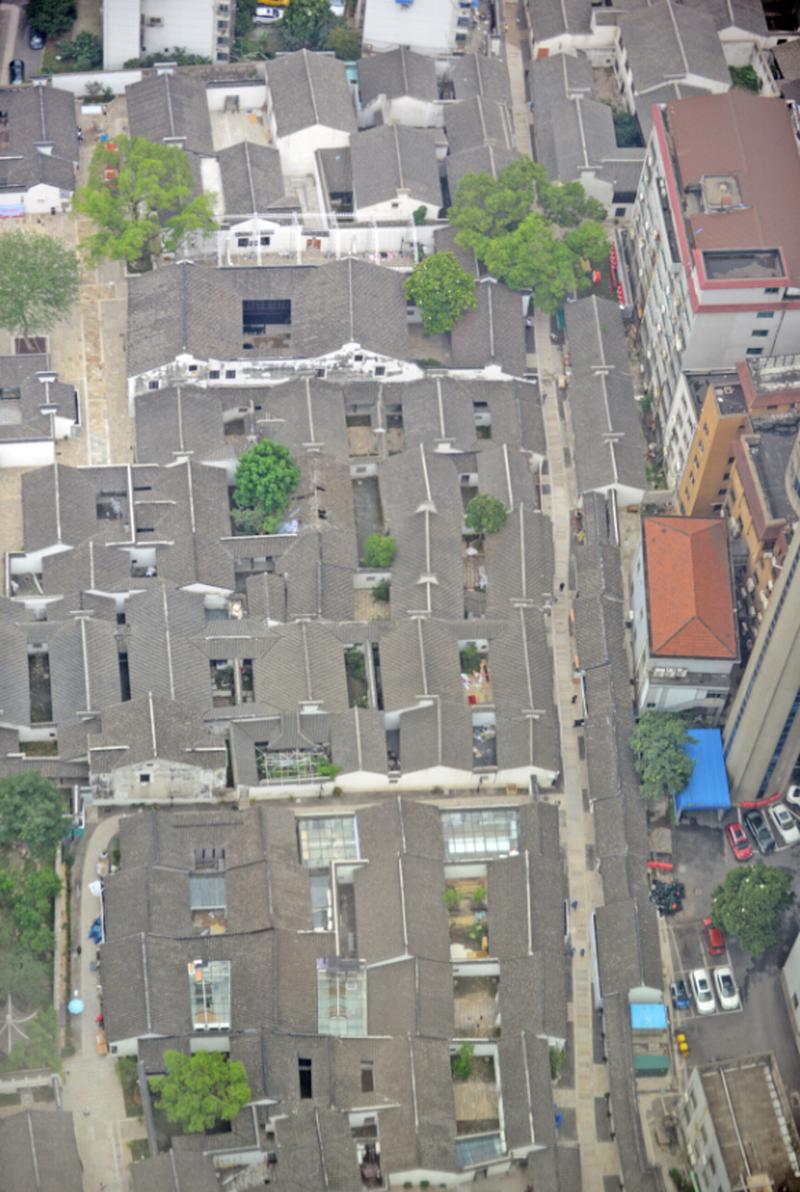

从四面皆是围挡,到犹抱琵琶半遮面,隐于闹市的“国保”街区小娄巷总是若隐若现,神神秘秘,让人生出无限遐想。每每路过,一次次回眸那是必须的。感觉一直在等,终于,小娄巷迎来开街之日,可以进去一探究竟了。

悠悠小娄巷,多少人和事。建筑尚可修复,但建筑里装的过往却难寻了。小娄巷福寿堂主人秦绍楹也说,小娄巷的价值不在建筑,而在人文上。

小娄巷原本不叫小娄巷

家族文献《锡山秦氏献钞》中有这么一句,大意是说,康熙年间,无锡人秦德藻(1617—1701)曾在鸣珂里的家宅,办了60岁的寿宴。“鸣珂里”有注释,即“无锡小娄巷旧称”。据说,这是目前所见到的历史文献中,有关小娄巷秦氏的最早记载。其实,除了“鸣珂里”,小娄巷还曾叫“戴墓巷”。元代王仁辅撰《无锡县志》记载:“小娄巷初名戴墓巷,与楼巷(今大娄巷)相对。有戴氏墓,故名。”清光绪《无锡金匮县志》加以印证:“小娄巷,福田巷南,旧名戴墓巷。”由此可见,小娄巷是名副其实的古巷。

比起戴墓巷,鸣珂里的称谓更文雅,也更符合这条巷子的气质。“鸣珂”有两个释义,一是指显贵者所乘的马以玉为饰,行则作响,因名鸣珂;二是指居高位。于是,这样的画面随即浮现:骑着高头大马的达官贵人来到此地,小巷从此熠熠生辉。这并非凭空想象,而是确有此事。从南宋开始,小娄巷即为谈氏始居之地。据《无锡谈氏宗谱》记载,谈氏祖先原在北宋京城汴梁(今开封)为官。北宋末年,金兵南侵,公元1127年,宋高宗赵构仓皇南渡。翰林院博士谈信,随高宗南渡,到了江南,遂落籍无锡,成为无锡谈氏始祖。

谈信是高宗的老师,因护驾有功,被赐建宅第于鸣珂里,即小娄巷所在地。宋高宗绍兴八年(1138)和三十一年(1161),高宗两次幸无锡,召见老师谈信,并赐“溯派汴梁”匾,悬挂在谈氏正厅中央。这方匾额让无锡谈氏不忘祖籍,饱含故土之思。随着时代发展,地名也屡经变化,小娄巷这条弄堂,也一度由“鸣珂里”更名为“戴墓巷”。到了清光绪年间,《无锡金匮县志·县城图》中,小娄巷已然被称之为小娄巷了。

谈氏不只有女名医谈允贤

虽说小娄巷的建筑价值一般,但因为小娄巷人在历史上地位很高,他们居住过的地方,也倍显珍贵,以至于短短的小巷内,全国、省级文物保护单位一个挨一个。在小娄巷古建筑群中,“国保”单位谈氏宗祠绝对算得上“老资格”。上文提到了谈信从开封来到无锡,建宅于鸣珂里。其实到了元代,谈氏就将谈信故宅改为了家庙,明代改为谈氏宗祠,现在的门牌号是小娄巷48号。谈氏宗祠为砖木结构,四开间三进,祠向朝南,供奉谈氏先祖,现祠堂遗址仍在,遗存两进半。

说起小娄巷谈氏,因为电视剧《女医·明妃传》的关系,明代女名医谈允贤的知名度不小。谈允贤与义妁、鲍姑、张小娘子、曾懿、淳于衍、胡愔、邢氏、蒋氏、方氏并称中国古代十大女医。但谈允贤的爷爷谈复、谈允贤的父亲谈纲、谈允贤的弟弟谈一凤等谈氏可圈可点的人物还有不少。就拿谈复来说,他是谈信的第六代,虽然没有做过官,但精通医术,自己虽穷困,但行医所得会尽数施给贫弱之人,县志都为他立传。由此可见,谈允贤能够成为一代名医也有家学的渊源。

谈一凤的儿子谈恺也是出类拔萃的人物。谈恺任官时治水、赈灾、助民、剿匪等政绩卓著,受嘉靖帝御赐“天章云锦”和“煊赫辉煌”二匾。谈恺在文学史上也有贡献,即刻印《太平广记》五百卷。该书由宋人所编,保存了汉代至宋初的野史小说,明中期已近失传。谈恺据钞本重刻,其后明清各种刻本,大都依谈恺刻本翻印。谈恺的侄子谈修对无锡很有贡献,著有《惠山古今考》十卷,《无锡县学笔记》十二卷等流传于世。前者详细考证了明代惠山古迹的历史沿革,收录了历代惠山诗文之作;后者则堪称一部明代无锡官方教学的全记录。

值得一提的是,谈恺还是个大孝子,他重金在小娄巷底建造了号称当时无锡城中第一胜处的“万备堂”,让老母亲安享晚年。万备堂后易姓为王氏嘉乐堂,现为江苏省文物保护单位,门牌号是小娄巷15—17号。历史上的万备堂宏敞高大,建筑华丽,结构精雅,茂密阴郁。园中有重达四吨的太湖巨石五老峰,峰石体量巨大,曲折如云,十分名贵。

高级知识分子“产地”

1名状元,11名进士,15名举人,80余名秀才……这一傲娇的数据,让世人将小娄巷称之为“才巷”“书厢”。吴文化研究者陈振康曾住在小娄巷。他说,如果是在上世纪40年代从新生路走进小娄巷,还能见到巷口的古坊“绣衣坊”,该坊在50年代初被拆除。小娄巷多世代高门簪缨之族,朝廷敕建的牌坊有多座:绣衣坊、钟秀坊、毓英坊、文献坊、进士第坊、丛桂坊、进士世家坊。它们高高耸立,似提醒世人:这里是高级知识分子“产地”。

明代中叶,谈氏接连出了3名进士3名举人。明末清初,谈氏家族逐渐衰落,小娄巷的主角遂由与谈氏家族有多代姻亲关系的秦氏继而代之。小娄巷秦氏在“出产”高级知识分子方面也毫不示弱。当年,乾隆帝南巡到无锡,在惠山秦园(寄畅园)接见了秦氏九老,其中就有住在小娄巷的秦敬然、秦东田父子。清代文人秦敬然俭身持家,教育后代有方,他的孙子秦鐄、秦鑅接连取得功名,秦鑅中了举人,秦鐄中了进士,小娄巷光彩再现。秦鑅虽然没中进士,但他的儿子很出息,四个儿子中,秦泉和秦潮中了进士。

小娄巷56号是秦氏进士第,为秦大治的宅第。老宅建筑精美,老的梁垫上雕刻了寓意富贵的牡丹花和寓意多子的向日葵。秦大治是道光癸未进士,授直隶深州武强县知县,有惠政。秦大治曾经在东林书院当过山长,性情耿介,不受陋规,讲课很严,在他门下学习的人,很多都考取了功名,《东林书院志》有相关记载。在一个半世纪内,小娄巷秦家接连出了秦鐄、秦泉、秦潮、秦大治4名进士,小娄巷被称为进士巷也不足为奇了。

小娄巷出人才这事,王氏也有得一说。嘉乐堂王氏,自古有家训,把读书作为第一要义。小娄巷王氏也出了“父子进士”王表、王立道,“兄弟进士”王永吉、王永积。鸳鸯蝴蝶派主要作家王蕴章也来自小娄巷王氏,他曾任《小说月报》及《妇女》杂志主编十年,参与开辟中国近代文学史新时代。嘉乐堂王氏还一连出了三名中科院院士:王序、王迅、王选。

静悄悄的佚园静悄悄的梦

从小娄巷50号福寿堂旁的一条狭长备弄,可通往“国保”单位——佚园及秦毓鎏旧宅。佚园是中国近代民主革命家秦毓鎏晚年“杜门养疴,读易穷年”之地。佚园中曾有块碑石,上刻有孙中山先生为秦毓鎏题“乐天”二字,附有胡汉民题写的张孝祥《西江月·问讯湖边》和辛弃疾《鹧鸪天·鹅湖归病起作》两首宋词。石刻原件在文革中被毁,残破不堪。

佚园是一个长方形的花园,面积约200平方米。东边是一泓清池,池中有红鱼,池边古木参天,名贵的太湖石错杂其间;南面是土丘,植有花木,土丘看起来挺矮,但走上去还有些费劲;西边有小树林,间以石笋数枝。时光流逝,任外界风云变幻,静悄悄的佚园依旧沉静,步入其中,一个个的梦,已悄然而生。秦毓鎏写过一篇《佚园记》,详细记载了佚园的景色。秦毓鎏族侄秦淦曾应邀为其绘制了《锡山秦氏佚园十景图册》。

佚园虽小,景致不少,还有雅名:“石虎岗”“隐弅台”“枣泉”“观瀑桥”“瑶芝峰”……难怪秦毓鎏会认为,如此错落有致的佚园最宜秋宵玩月。园中山上还种满了樱桃,花时绯英满枝,璀璨耀目。彼时在佚园,可以西望惠山,只见峰峦起伏如列翠屏,似陈笔架,烟云变幻,朝夕殊景,山色岚光,尽收眼底。园中有泉、有桥,站在桥上听泉流潺湲,竟有深山太古之思,不觉身在城市也。园子里不但有亭台、轩榭,过去还有一大片苗圃,杂种着桃、李、杏、梅、石榴、玉兰、樱花、木樨、海棠、杨柳、梧桐……

佚园中有精致的民国建筑鹪鹩楼和澄观楼,为夏日起居之所,楼下曰“坐忘庐”。“坐忘”二字用得妙,它道出了小园是何等的清雅脱俗,又在时代风雨中扮演着怎样的角色。庆幸的是,时至今日,佚园格局尚在,风貌犹存。来此,无需多言,只需静观,但愿这份景致、情致能够被更多人读懂。

来鹤楼是少宰第的藏书楼

明万历二年状元孙继皋是无锡历史上第二位状元,他的家就在小娄巷,且与谈恺有关。孙继皋曾就读于谈恺的宅第万备堂,孙继皋状元及第后,谈恺非常高兴,主动提出要将自己精心构筑的万备堂赠送给孙继皋。孙继皋辞谢不成,遂作价买下了“万备堂”的部分房屋,把家安在了小娄巷。到了明万历中叶,由朝廷出资扩建了门庭,称之为“少宰第”。因孙继皋曾任吏部侍郎,明清时称吏部侍郎为少宰,所以他的宅第有此称。自此,明代状元孙继皋成为小娄巷孙氏始祖。

少宰第原在小河上(崇宁路52号),主体建筑是由南向北成中轴线的数进厅院,直至小娄巷,均由族内子孙相继居住。现在的少宰第,仅剩后花园内晚清时所建的辅房两幢及来鹤楼。来鹤楼,光听名字就别有一番文人意境。它原为少宰第后花园的藏书楼,又称双锡山房,砖木结构,五开间两层楼,全楼雕饰华丽,前后都有花园,建筑精致,是典型的中西合璧式建筑,孙氏族人称之为“洋房里”,现为全国重点文物保护单位。

来鹤楼的建造者是孙继皋的第九世裔孙孙揆均。孙揆均,清末举人,工诗善书,诗意苍朴,书工瘦金体,字迹流传颇广,著有诗文集《寒厓集》,曾任江阴县长,后调任国民政府大学院秘书。后国民政府废大学院恢复教育部,孙揆均任教育部秘书。孙揆均一生为文职,晚年以鬻字为生,写一副对联银洋八元,写一把扇面银洋两元,凡是找他写商店招牌或娱乐场所广告牌的,他则一律拒绝。来鹤楼主的作风可见一斑。

孙揆均的好友、清代官员廉泉曾为孙揆均的诗集题诗:“来鹤不相识,登楼风月佳。姓名高士传,生死岁寒厓。吾欲乘云去,人嫌与俗乘。穷交看渐尽,无计散秋怀。”据说,无锡名画家吴观岱、胡汀鹭都曾为来鹤楼画过图,只是不知这些图画是否早已随风散去。

《唐诗三百首》的编者孙洙、世界语学者孙国璋、老字号绸缎庄“世泰盛”的老板张孟肃、清末民初文人胡菊坡……那些藏在小娄巷的人和事,等着你我去遇见。

(晚报记者 张月/文 陈大春/摄)