筷子,古时称“箸”,在西方人眼中,它是神秘东方古国的独特餐具。而对中国人来说,筷子不仅是每天不可或缺的餐具,更是传统文明的标志,它的发明使我们的祖先结束了以手抓食的历史,是博大精深的中华饮食文化的重要组成部分。你想了解筷子的历史吗?古代又有哪些筷子?何振梁与奥林匹克陈列馆一场将延续到7月9日的“2019无锡首届筷箸文化节”,或许能给你一个答案。

穿越时空的筷箸展现时代变迁

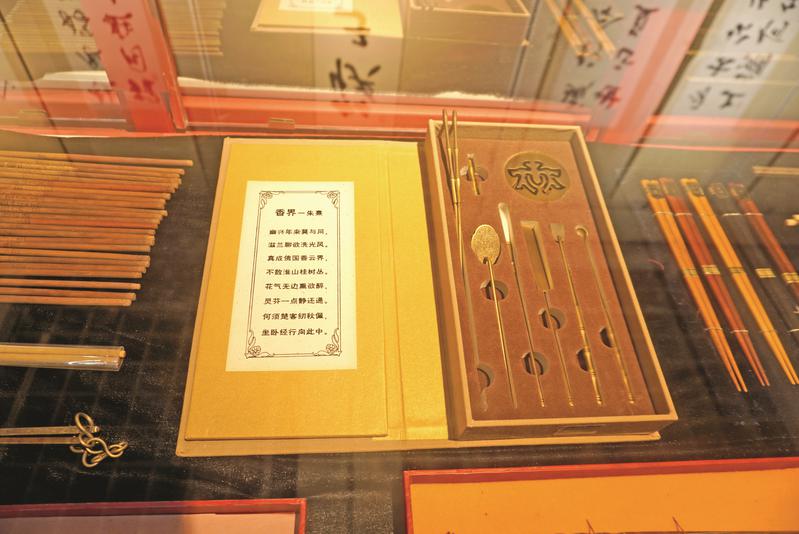

何振梁与奥林匹克陈列馆内,两千多双筷子在暖色的灯光下以各种样式摆放着,仿佛期待着参观者来一探他们的身世。这些筷子的时间跨度从明代至今,“年龄最大”的是一副崇祯年间的象牙银筷,这双筷子长220毫米,三分之一是银质、三分之二为象牙,是吴琦华从上海一个大户人家淘来的,为了这副筷子,他多次赴上海登门拜访,以诚动人,最终将它收入囊中。而造型最奇特的则属能用一双筷子起到“蟹八件”作用的蟹筷。此外,还有质地各异的福州漆筷、苏州红木筷、北京景泰蓝筷……

为此次展览提供藏品的吴琦华介绍,传说中最早使用筷子的人是大禹,由于当时都在野外进餐,匆匆赶路的他,为了把在滚沸汤水中煮熟的兽肉送进嘴里,大禹便折断树枝夹着肉吃,这就是筷子的雏形。考古人员发掘到的最早记录则可以追溯到3000年前。在《韩非子·喻老》中记载着“昔者纣为象箸,而箕子怖。”说的就是纣王为满足奢侈生活而令人猎象锯牙,制成筷子。是至今为止发现最早的关于筷子的文献记载。

“筷子流变至今已幻化出千形万状,从中看出地域的特色和时代的变迁”,吴琦华介绍,以前使用竹筷、木筷者居多,但竹筷和木块易发霉磨损,随着人们生活水平的提高,耐磨的合金筷逐渐走上餐桌,而日韩料理店的传入则让赶潮的年轻人用起了不锈钢筷,他的展框里陈列着木筷、竹筷、铜筷、银筷、玉筷、水晶筷等近三十四种不同材质的筷子。除了材质变化,筷子的形制也是各式各样,陈列的两千多双筷子中,形制多达300种,而形态不同主要在于饮食文化差异。中国传统的筷子是又长又粗、前圆后方的,因为中国人传统上围桌而食,筷子太短了就不方便。而日本人以食鱼为主,需要把肉剔出来,筷子自然是尖头更为方便。

苦乐交织的集筷之旅

年近七旬的吴琦华是无锡集邮界鼎鼎有名的人物,2000年前他以集邮为主,兼收集筷套,对筷箸并未特别重视,直到有一天,逛旧货市场的他偶然在地摊上看到一副装在刀鞘里的“刀筷”,分外新奇,刀鞘上精巧细致的龙纹图腾也让他颇为着迷。自此开启了 “苦乐交织”的集筷之旅。在接下来的近20年时间里就扭住这两根棍不肯松手了。

吴琦华执着于去各个地方寻找充满地域特色的筷子,别人游山玩水时,他选择一头扎进古董店和小地摊。有一年他怀揣3000多元和朋友一起去同里游玩,从第一家筷子店出来,身上就只留下了八百元。不承想走了一百米不到的距离又遇到了一家更大的筷子店,琳琅满目的筷子让他挪不动步,一口气看中了十几副,合计一千多元。无奈此时已是囊中羞涩,却又舍不下其中任何一副,只好与老板软磨硬泡,最终打动了老板,连打折带赠送地让他把筷子带走了。这样令人哭笑不得的经历不止一次,还有一年在广州跟团游时,他买筷子把身上的钱花了个精光,连吃饭的钱都没剩下,当同伴们大鱼大肉时,他就躲在一边,吃免费的白米饭和冬瓜汤。谈起这些当时的尴尬经历,吴琦华的脸上满是笑意,他把这称为收藏者的秉性。他看着参观者们脸上或惊喜或痴迷的神情,更是觉得这一切付出都非常值得。

筷箸文化承载着文化传承

天下收藏品多多,为什么偏对筷子情有独钟呢?在吴琦华看来,中国这个具有古老文明的国度里,筷箸文化是非常富有地域特色的。筷箸文化作为文明产物,承载着人类饮食及社会文化。而这些又由每一个家庭承载着。

“你知道为什么爸爸的筷子特别长吗?”小时候的吴琦华没有在意过,长大后,他才明白为什么小孩子总是坐在桌子的中间位置,为什么爸爸的手臂那么长还要举着最长的筷子。吴琦华回忆,小时候自己家中的桌子是长条桌,一家八口人在一起吃饭,小孩总是坐在中间以便就近夹菜,而爸爸总是坐在边上,夹菜需伸直手臂,还要使用最长的筷子才能够到。等到孩子长大,想让爸爸坐在中间时,他却反而不习惯了。“一双筷子中可见家风,长辈对小辈的爱护在其中展露无遗”。吴琦华认为,筷子的迷人之处不仅在于其本身的精巧,如何使用亦是大有学问。基于此,此次筷箸文化节特别增加了故事征选的环节,并把征集到的故事汇编成册,他希望筷箸文化在群众的参与下变得更为丰富饱满,

“中华筷箸发展至今,经过岁月的磨练和时间的洗礼,越发散发出历久弥香的气息,并逐渐演化成以实用与文化相结合的形式而存在”。拥有中华筷箸实物3000余件的吴琦华与国内各地的中华筷箸文化爱好者建立了广泛的联系,并且与日韩筷箸文化研究者有经常性的互动探讨。在他看来,在大力弘扬中华文化的背景下,筷箸文化节正是生逢其时。

2008年吴琦华开始对筷子进行系统研究,曾在新区江溪街道举办首次筷子展览。至2015年他在社区所作的筷子专题报告已达20多场,深入学校、机关、社区举办筷子文化展览70场。2015年6月,无锡市吴文化研究会筷子研究室成立,成为无锡市吴文化研究会下属的8个社团组织之一。吴琦华担任了研究室主任。2015年吴琦华赴日本参加筷子节展览和研讨会,深觉日本对于筷子文化的重视, “这是当时的我们无法比的,这或许与咱们国家饮食文化的丰富多样有关,筷子于其间就显得不那么耀眼了”,回国后他更坚定了传扬中华筷子文化的信念。

“这次活动很有特色,由展览、征文、游戏三部分组成,一方面,文化气息浓重,兼具理论与实践;另一方面,打破了传统展览的组织形式,趣味性和竞技性都有体现”,何振梁与奥林匹克陈列馆馆长徐暐对此次活动评价颇高。几个月前,当吴琦华带着展览的设想找到徐暐时,两人一拍即合,成就了今天的展览。“最近一段时间,参观者络绎不绝,有怀着对筷子深厚情感的老人,也有懵懂前来的年轻人,还有上海、日本的筷箸爱好者”。说到展览效果,徐暐十分自豪,他表示今后无锡何振梁与奥林匹克陈列馆将继续支持优秀传统文化的传扬,为文化建设添砖加瓦。

(晚报记者 陈钰洁)