千里运河,浩浩荡荡,两岸风光,美不胜收。在大运河无锡段,历来最美的风景,却是在河道中的一系列小岛之上,无锡方言将这些渚岛称之为“墩”。旧时,无锡运河中共有八个墩,与别称“九龙山”的惠山交相辉映,构成“九龙嬉八珠”的秀美风光,令时人称羡。其中,尤以被誉为运河天关、地轴的黄埠墩、西水墩最负盛名。

古人重气,而水能聚气。同时,天关为蛇,地轴为龟,龟蛇合一即为水神玄武。视古运河为城市气脉的无锡人认为,地处运河要冲的黄埠墩、西水墩可行水神法力,形成关轴阻滞地气流散。康熙《无锡县志》即云:“形家言,邑之山脉从西北来至惠山、锡山,伏而东南行,由水底起为是墩(黄埠墩),乃走城中再起金匮,乃结聚而成县。又水势直下而益广,须此以砥之故,谓黄埠墩为天关,太保墩为地轴。”千百年来,这两个雄浑大气的称谓不仅承载了悠悠运河奔流不息的文脉,也因一幕幕与称号相辅相成的英烈传奇而为大运河延誉。

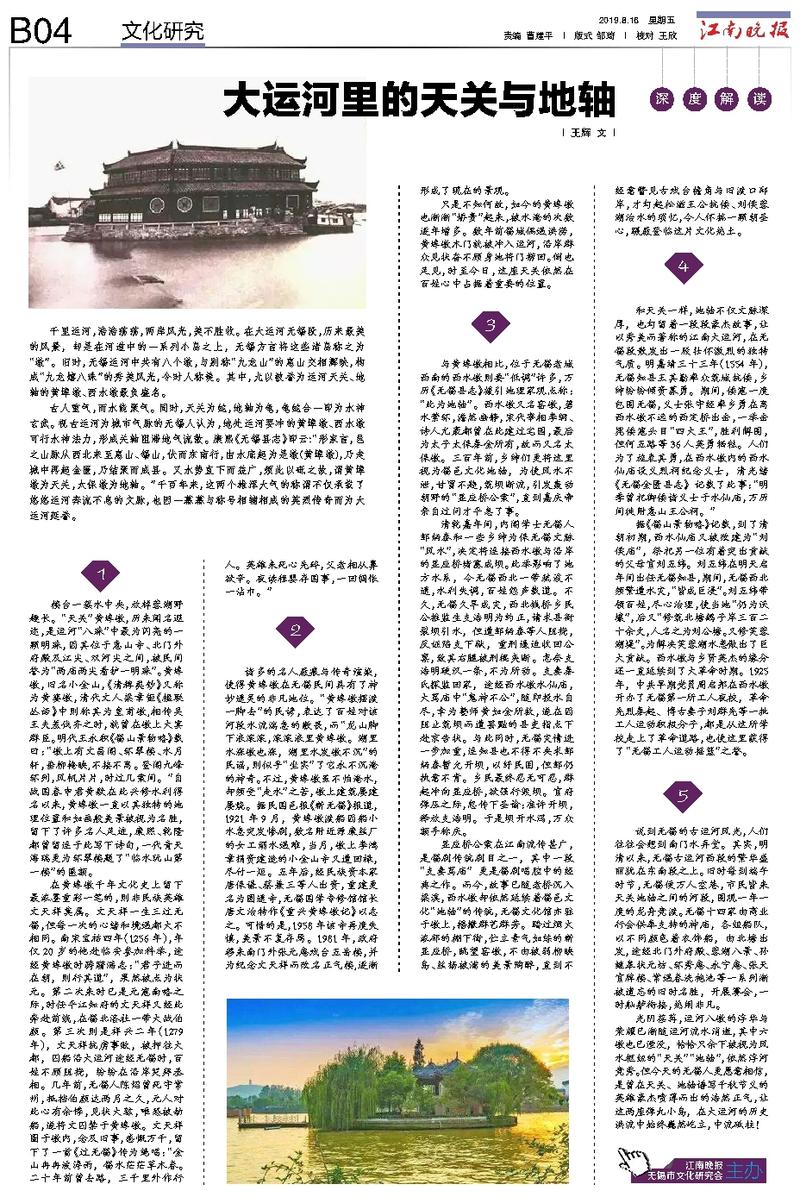

楼台一簇水中央,放棹蓉湖野趣长。“天关”黄埠墩,历来闻名遐迩,是运河“八珠”中最为闪亮的一颗明珠,因其位于惠山寺、北门外府殿及江尖、双河尖之间,被民间誉为“两庙两尖看护一明珠”。黄埠墩,旧名小金山,《清稗类钞》又称为黄婆墩,清代文人梁章钜《楹联丛话》中则称其为皇甫墩,相传吴王夫差伐齐之时,就曾在墩上大宴群臣。明代王永积《锡山景物略》载曰:“墩上有文昌阁、环翠楼、水月轩,垂柳掩映,不接不离。登阁九峰环列,风帆片片,时过几案间。”自战国春申君黄歇在此兴修水利得名以来,黄埠墩一直以其独特的地理位置和如画般美景被视为名胜,留下了许多名人足迹,康熙、乾隆都曾留连于此写下诗句,一代青天海瑞更为环翠楼题了“临水玩山第一楼”的匾额。

在黄埠墩千年文化史上留下最浓墨重彩一笔的,则非民族英雄文天祥莫属。文天祥一生三过无锡,但每一次的心绪和境遇都大不相同。南宋宝祐四年(1256年),年仅20岁的他赴临安参加科举,途经黄埠墩时踌躇满志:“君子进而在朝,则行其道”,果然被点为状元。第二次来时已是元寇南略之际,时任平江知府的文天祥又经此奔赴前线,在锡北洛社一带大战伯颜。第三次则是祥兴二年(1279年),文天祥抗虏事败,被押往大都,囚船沿大运河途经无锡时,百姓不顾阻挠,纷纷在沿岸哭拜丞相。几年前,无锡人陈炤曾死守常州,抵挡伯颜达两月之久,元人对此心有余悸,见状大骇,唯恐被劫船,遂将文囚禁于黄埠墩。文天祥圄于墩内,念及旧事,感慨万千,留下了一首《过无锡》传为绝唱:“金山冉冉波涛雨,锡水茫茫草木春。二十年前曾去路,三千里外作行人。英雄未死心先碎,父老相从鼻欲辛。夜读程婴存国事,一回惆怅一沾巾。”

诸多的名人屐痕与传奇渲染,使得黄埠墩在无锡民间具有了神妙通灵的非凡地位。“黄埠墩摆渡一脚去”的民谚,表达了百姓对该河段水流湍急的敬畏,而“龙山脚下浪滚滚,滚滚浪里黄埠墩。湖里水涨墩也涨,湖里水发墩不沉”的民谣,则似乎“坐实”了它永不沉淹的神奇。不过,黄埠墩虽不怕淹水,却频受“走水”之苦,墩上建筑屡建屡烧。据民国邑报《新无锡》报道,1921年9月,黄埠墩渡船因船小水急突发惨剧,数名附近源康丝厂的女工溺水遇难,当月,墩上李鸿章捐资建造的小金山寺又遭回禄,尽付一炬。五年后,经民族资本家唐保谦、蔡兼三等人出资,重建更名为圆通寺,无锡国学专修馆馆长唐文治特作《重兴黄埠墩记》以志之。可惜的是,1958年该寺再度失慎,美景不复存焉。1981年,政府移来南门外张元庵戏台五岳楼,并为纪念文天祥而改名正气楼,逐渐形成了现在的景观。

只是不知何故,如今的黄埠墩也渐渐“娇贵”起来,被水淹的次数逐年增多。数年前锡城偶遇洪涝,黄埠墩木门就被冲入运河,沿岸群众见状奋不顾身地将门捞回。倒也足见,时至今日,这座天关依然在百姓心中占据着重要的位置。

与黄埠墩相比,位于无锡老城西南的西水墩则要“低调”许多,万历《无锡县志》援引地理家观点称:“此为地轴”。西水墩又名窑墩,碧水萦环,澹然幽静,宋代宰相李纲、诗人尤袤都曾在此建过宅园,最后为太子太保秦金所有,故而又名太保墩。三百年前,乡绅们更将这里视为锡邑文化地轴,为使风水不泄,甘冒不韪,筑坝断流,引发轰动朝野的“显应桥公案”,直到嘉庆帝亲自过问才平息了事。

清乾嘉年间,内阁学士无锡人邹炳泰和一些乡绅为保无锡文脉“风水”,决定将连接西水墩与沿岸的显应桥堵塞成坝。此举影响了地方水系,令无锡西北一带疏浚不通,水利失调,百姓怨声载道。不久,无锡久旱成灾,西北钱桥乡民公推监生支浩明为约正,请求县衙裂坝引水,但遭邹炳泰等人阻挠,反诬陷支下狱,重刑逼迫收回公禀,致其右腿被刑棍夹断。怎奈支浩明硬汉一条,不为所动。支妻秦氏探监回家,途经西水墩水仙庙,大骂庙中“鬼神不公”,随即投水自尽,幸为塾师黄如金所救,遂在因阻止筑坝而遭罢黜的县吏指点下赴京告状。与此同时,无锡灾情进一步加重,连知县也不得不央求邹炳泰暂允开坝,以纾民困,但邹仍执意不肯。乡民最终忍无可忍,群起冲向显应桥,欲强行毁坝。官府弹压之际,忽传下圣谕:准许开坝,释放支浩明。于是坝开水泻,万众额手称庆。

显应桥公案在江南流传甚广,是锡剧传统剧目之一,其中一段“支妻骂庙”更是锡剧唱腔中的经典之作。而今,故事已随老桥沉入梁溪,西水墩却依然延续着锡邑文化“地轴”的传统,无锡文化馆亦驻于墩上,播撒群艺群芳。踏过烟火浓郁的棚下街,伫立素气如练的新显应桥,眺望窑墩,不由被弱柳映岛、丝扬被浦的美景陶醉,直到不经意瞥见古戏台檐角与旧渡口邸岸,才勾起松滋王公抗倭、刘侯蓉湖治水的琐忆,令人怀揣一颗朝圣心,蹑屐登临这片文化热土。

和天关一样,地轴不仅文脉深厚,也勾留着一段段豪杰故事,让以秀美而著称的江南大运河,在无锡段散发出一股壮怀激烈的独特气质。明嘉靖三十三年(1554年),无锡知县王其勤率众筑城抗倭,乡绅纷纷倾资募勇。期间,倭寇一度包围无锡,义士张守经率乡勇在离西水墩不远的西定桥出击,一举击毙倭寇头目“四大王”,胜利解围,但何五路等36人英勇牺牲。人们为了旌表其勇,在西水墩内的西水仙庙设义烈祠纪念义士,清光绪《无锡金匮县志》记载了此事:“明季曾祀御倭诸义士于水仙庙,万历间徙附惠山王公祠。”

据《锡山景物略》记载,到了清朝初期,西水仙庙又被改建为“刘侯庙”,祭祀另一位有着突出贡献的父母官刘五纬。刘五纬在明天启年间出任无锡知县,期间,无锡西北频繁遭水灾,“皆成巨浸”。刘五纬带领百姓,尽心治理,使当地“仍为沃壤”,后又“修筑北塘鹅子岸三百二十余丈,人名之为刘公塘。又修芙蓉湖堤”。为解决芙蓉湖水患做出了巨大贡献。西水墩与乡贤英杰的缘分还一直延续到了大革命时期。1925年,中共早期党员周启邦在西水墩开办了无锡第一所工人夜校,革命先烈秦起、博古妻子刘群先等一批工人运动积极分子,都是从这所学校走上了革命道路,也使这里获得了“无锡工人运动摇篮”之誉。

说到无锡的古运河风光,人们往往会想到南门水弄堂。其实,明清以来,无锡古运河西段的繁华盛丽犹在东南段之上。旧时每到端午时节,无锡便万人空巷,市民皆来天关地轴之间的河段,围观一年一度的龙舟竞渡。无锡十四家由商业行会供奉支持的神庙,各组船队,以不同颜色着衣饰船,由北塘出发,途经北门外府殿、蓉湖八景、孙继皋状元坊、环秀庵、永宁庵、张天官牌楼、常遇春洗袍池等一系列渐被遗忘的旧时名胜,开展赛会,一时舢舻衔接,热闹非凡。

光阴荏苒,运河八墩的浮华与荣耀已渐随运河流水消逝,其中六墩也已湮没,恰恰只余下被视为风水枢纽的“天关”“地轴”,依然浮河竞秀。但今天的无锡人更愿意相信,是曾在天关、地轴谱写千秋节义的英雄豪杰喷薄而出的浩然正气,让这两座弹丸小岛,在大运河的历史洪流中始终巍然屹立,中流砥柱!