| 陆阳 文 |

“余自正式获辞新亚职,绝未去过农圃道。……及一九六九年,为新亚二十周年纪念,新任院长沈亦珍来请余自台赴港参加。得晤唐星海,继董之英任新亚董事长,对新亚赞助有力。……余在香港,与彼交往亦甚稔。余辞新亚职,曾拟从事两工作,一为撰写《朱子新学案》。又一则为编一国文自修读本,供国人有志读中国文言古籍者开一门径。并可供西方人有志治汉学者得径从读中国文言古籍入手。星海闻之,特来语余,极为赞成余之第二计划。嘱写一编辑大纲,彼常赴美国,当为余募款,俾组一编纂机构,以成其事。余之编纂大纲已写成,念《朱子新学案》非余亲手草成不可,至国文自修读本,授意他人,亦可为之。遂将第二计划暂置。及是相晤,彼告余,凡为新亚策划,盼余尽力助之。余谓,君助新亚,即不啻助余。余可尽力,亦复何惜。”

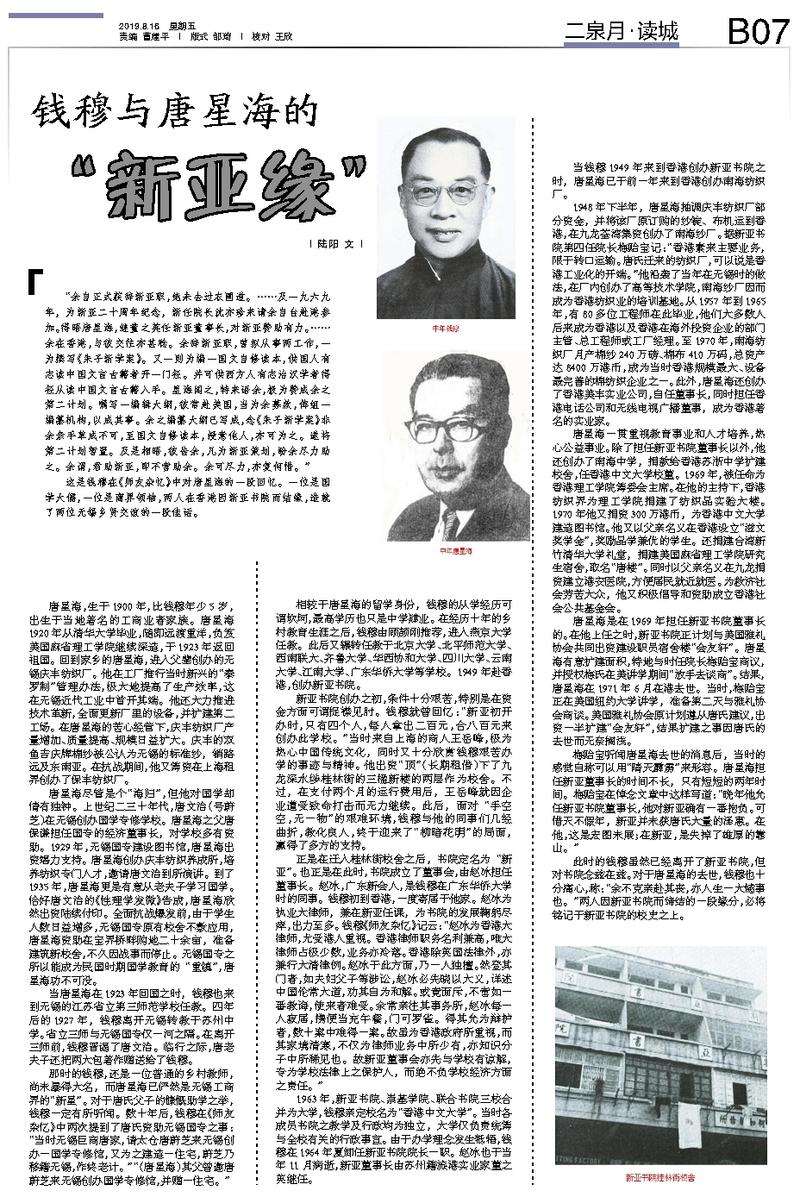

这是钱穆在《师友杂忆》中对唐星海的一段回忆。一位是国学大儒,一位是商界领袖,两人在香港因新亚书院而结缘,造就了两位无锡乡贤交谊的一段佳话。

唐星海,生于1900年,比钱穆年少5岁,出生于当地著名的工商业者家族。唐星海1920年从清华大学毕业,随即远渡重洋,负笈美国麻省理工学院继续深造,于1923年返回祖国。回到家乡的唐星海,进入父辈创办的无锡庆丰纺织厂。他在工厂推行当时新兴的“泰罗制”管理办法,极大地提高了生产效率,这在无锡近代工业中首开其端。他还大力推进技术革新,全面更新厂里的设备,并扩建第二工场。在唐星海的苦心经营下,庆丰纺织厂产量增加、质量提高、规模日益扩大。庆丰的双鱼吉庆牌棉纱被公认为无锡的标准纱,销路远及东南亚。在抗战期间,他又筹资在上海租界创办了保丰纺织厂。

唐星海尽管是个“海归”,但他对国学却情有独钟。上世纪二三十年代,唐文治(号蔚芝)在无锡创办国学专修学校。唐星海之父唐保谦担任国专的经济董事长,对学校多有资助。1929年,无锡国专建设图书馆,唐星海出资竭力支持。唐星海创办庆丰纺织养成所,培养纺织专门人才,邀请唐文治到所演讲。到了1935年,唐星海更是有意从老夫子学习国学。恰好唐文治的《性理学发微》告成,唐星海欣然出资陆续付印。全面抗战爆发前,由于学生人数日益增多,无锡国专原有校舍不敷应用,唐星海资助在宝界桥畔购地二十余亩,准备建筑新校舍,不久因战事而停止。无锡国专之所以能成为民国时期国学教育的“重镇”,唐星海功不可没。

当唐星海在1923年回国之时,钱穆也来到无锡的江苏省立第三师范学校任教。四年后的1927年,钱穆离开无锡转教于苏州中学。省立三师与无锡国专仅一河之隔。在离开三师前,钱穆晋谒了唐文治。临行之际,唐老夫子还把两大包著作赠送给了钱穆。

那时的钱穆,还是一位普通的乡村教师,尚未暴得大名,而唐星海已俨然是无锡工商界的“新星”。对于唐氏父子的慷慨助学之举,钱穆一定有所听闻。数十年后,钱穆在《师友杂忆》中两次提到了唐氏资助无锡国专之事:“当时无锡巨商唐家,请太仓唐蔚芝来无锡创办一国学专修馆,又为之建造一住宅,蔚芝乃移籍无锡,作终老计。”“(唐星海)其父曾邀唐蔚芝来无锡创办国学专修馆,并赠一住宅。”

相较于唐星海的留学身份,钱穆的从学经历可谓坎坷,最高学历也只是中学肄业。在经历十年的乡村教育生涯之后,钱穆由顾颉刚推荐,进入燕京大学任教。此后又辗转任教于北京大学、北平师范大学、西南联大、齐鲁大学、华西协和大学、四川大学、云南大学、江南大学、广东华侨大学等学校。1949年赴香港,创办新亚书院。

新亚书院创办之初,条件十分艰苦,特别是在资金方面可谓捉襟见肘。钱穆就曾回忆:“新亚初开办时,只有四个人,每人拿出二百元,合八百元来创办此学校。”当时来自上海的商人王岳峰,极为热心中国传统文化,同时又十分欣赏钱穆艰苦办学的事迹与精神。他出资“顶”(长期租借)下了九龙深水埗桂林街的三楹新楼的两层作为校舍。不过,在支付两个月的运行费用后,王岳峰就因企业遭受致命打击而无力继续。此后,面对“手空空,无一物”的艰难环境,钱穆与他的同事们几经曲折,教化良人,终于迎来了“柳暗花明”的局面,赢得了多方的支持。

正是在迁入桂林街校舍之后,书院定名为“新亚”。也正是在此时,书院成立了董事会,由赵冰担任董事长。赵冰,广东新会人,是钱穆在广东华侨大学时的同事。钱穆初到香港,一度寄居于他家。赵冰为执业大律师,兼在新亚任课,为书院的发展鞠躬尽瘁,出力至多。钱穆《师友杂忆》记云:“赵冰为香港大律师,尤受港人重视。香港律师职务名利兼高,唯大律师占极少数,业务亦冷落。香港除英国法律外,亦兼行大清律例。赵冰于此方面,乃一人独擅。然登其门者,如夫妇父子等涉讼,赵冰必先晓以大义,详述中国伦常大道,劝其自为和解。或竟面斥,不啻如一番教诲,使来者难受。余常亲往其事务所,赵冰每一人寂居,携便当充午餐,门可罗雀。得其允为辩护者,数十案中难得一案。故虽为香港政府所重视,而其家境清寒,不仅为律师业务中所少有,亦知识分子中所稀见也。故新亚董事会亦先与学校有谅解,专为学校法律上之保护人,而绝不负学校经济方面之责任。”

1963年,新亚书院、崇基学院、联合书院三校合并为大学,钱穆亲定校名为“香港中文大学”。当时各成员书院之教学及行政均为独立,大学仅负责统筹与全校有关的行政事宜。由于办学理念发生牴牾,钱穆在1964年夏卸任新亚书院院长一职。赵冰也于当年11月病逝,新亚董事长由苏州籍旅港实业家董之英继任。

当钱穆1949年来到香港创办新亚书院之时,唐星海已于前一年来到香港创办南海纺织厂。

1948年下半年,唐星海抽调庆丰纺织厂部分资金,并将该厂原订购的纱锭、布机运到香港,在九龙荃湾集资创办了南海纱厂。据新亚书院第四任院长梅贻宝记:“香港素来主要业务,限于转口运输。唐氏迁来的纺织厂,可以说是香港工业化的开端。”他沿袭了当年在无锡时的做法,在厂内创办了高等技术学院,南海纱厂因而成为香港纺织业的培训基地。从1957年到1965年,有80多位工程师在此毕业,他们大多数人后来成为香港以及香港在海外投资企业的部门主管、总工程师或工厂经理。至1970年,南海纺织厂月产棉纱240万磅、棉布410万码,总资产达8400万港币,成为当时香港规模最大、设备最完善的棉纺织企业之一。此外,唐星海还创办了香港美丰实业公司,自任董事长,同时担任香港电话公司和无线电视广播董事,成为香港著名的实业家。

唐星海一贯重视教育事业和人才培养,热心公益事业。除了担任新亚书院董事长以外,他还创办了南海中学,捐款给香港苏浙中学扩建校舍,任香港中文大学校董。1969年,被任命为香港理工学院筹委会主席。在他的主持下,香港纺织界为理工学院捐建了纺织品实验大楼。1970年他又捐资300万港币,为香港中文大学建造图书馆。他又以父亲名义在香港设立“滋文奖学金”,奖励品学兼优的学生。还捐建台湾新竹清华大学礼堂,捐建美国麻省理工学院研究生宿舍,取名“唐楼”。同时以父亲名义在九龙捐资建立港安医院,方便居民就近就医。为救济社会劳苦大众,他又积极倡导和资助成立香港社会公共基金会。

唐星海是在1969年担任新亚书院董事长的。在他上任之时,新亚书院正计划与美国雅礼协会共同出资建设职员宿舍楼“会友轩”。唐星海有意扩建面积,特地与时任院长梅贻宝商议,并授权梅氏在美讲学期间“放手去谈商”。结果,唐星海在1971年6月在港去世。当时,梅贻宝正在美国纽约大学讲学,准备第二天与雅礼协会商谈。美国雅礼协会原计划遵从唐氏建议,出资一半扩建“会友轩”,结果扩建之事因唐氏的去世而无奈搁浅。

梅贻宝听闻唐星海去世的消息后,当时的感觉自称可以用“晴天霹雳”来形容。唐星海担任新亚董事长的时间不长,只有短短的两年时间。梅贻宝在悼念文章中这样写道:“晚年他允任新亚书院董事长,他对新亚确有一番抱负。可惜天不假年,新亚并未获唐氏大量的泽惠。在他,这是宏图未展;在新亚,是失掉了雄厚的靠山。”

此时的钱穆虽然已经离开了新亚书院,但对书院念兹在兹。对于唐星海的去世,钱穆也十分痛心,称:“余不克亲赴其丧,亦人生一大憾事也。”两人因新亚书院而缔结的一段缘分,必将铭记于新亚书院的校史之上。