电网负荷不断突破新高,安全用电受到严峻考验,如何保障全市稳定供电?机器人巡检、无人机航拍、人工智能加持……近年来,无锡供电公司启用了多项新技术,不停电或少停电的背后是物联网等新技术的运用。

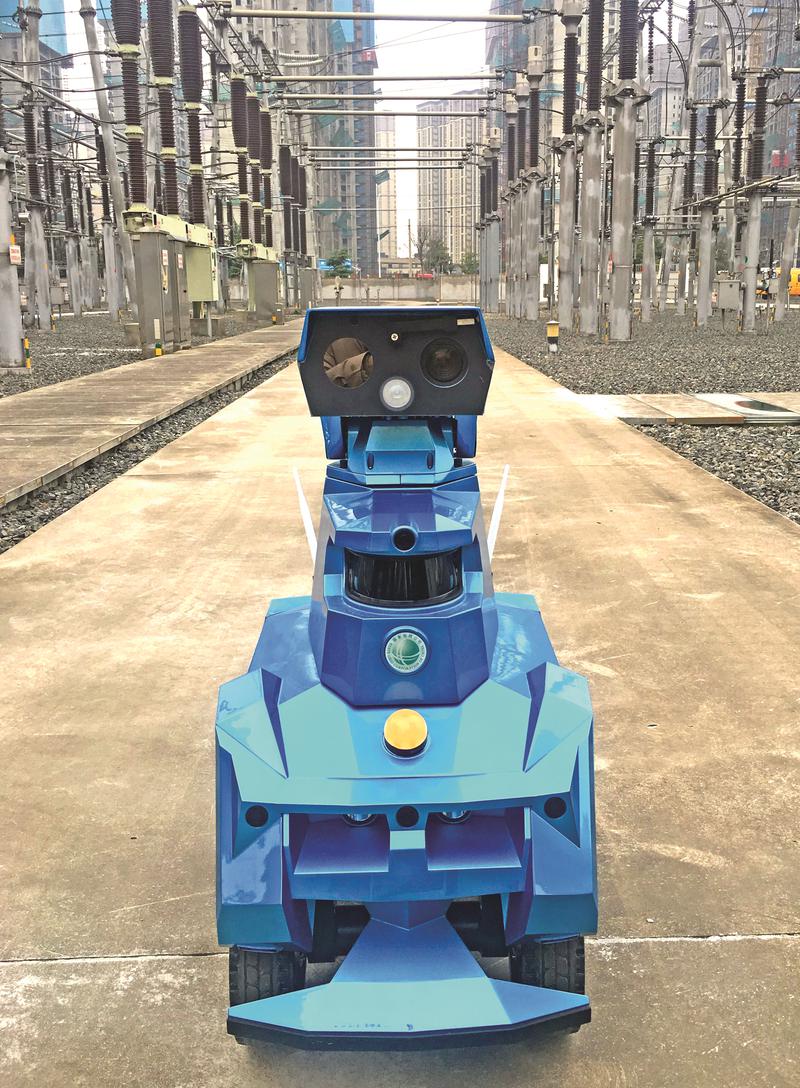

220千伏张镇变电站内,一个“大眼睛”的蓝色机器人从自己的“小房子”里走出来,只见它时而转头,时而仰面,瞪着特殊的“大眼睛”对着周边的设备逐一张望,仔细检查各项运行情况。此时,工作人员正在监控机上检查机器人上传的各项数据。

这位电力“新员工”名叫智能巡检机器人,别以为它造型可爱,只会卖萌,其实它的职业能力十分出色。无锡供电公司运维和检修部工作人员朱振介绍,机器人体内配有红外摄像头、传感器等高科技“利器”,在无人值守或少人值守的变电站对室外高压设备进行巡检,可及时发现电力设备的热缺陷、异物悬挂等设备异常现象,最大程度上保证设备的可靠运行。它还可以根据预先设定的任务进行全局路径规划,通过携带的各种传感器完成设备的图像巡视、设备仪表的自动识别、红外检测等。这个机器人不仅“视力”好,“智商”也高,通过内置先进的测量模块和人工智能算法,能实时采集变电站内详实的信息用以大数据分析。

“在机器人到来之前,巡检工作全部由人工完成,特别是出现雷雨、冰雹、风雪等恶劣天气之前,工作人员要进行特殊巡视。然而,在时间紧、人手不足的时候,难以确保每个站房全部检查一遍。”朱振说,智能巡检机器人替代人工巡视弥补了人工巡检的不足,可以在很短的时间内以极高的效率全天候、无死角排查隐患。操作人员只需通过后台基站计算机收到的实时数据、图像等信息,即可完成变电站的设备巡视工作。目前,智能巡检机器人已经实现重要变配电站和隧道全覆盖。

变电站有了“千里眼” 能快速发现风险

前不久台风“利奇马”给无锡带来了暴雨、大风,无锡地区电网受到了一定影响,而物联网传感器在恶劣天气中初显神通。10日下午5点,监控系统显示110千伏唐义变电站内电缆沟“超警戒水位”,班组人员立即赶赴现场,发现电缆沟原来的封堵老化,造成沟内大量进水。于是,现场利用临时抽水泵对电缆沟进行排水处理,抢修队伍也第一时间到达现场,晚上10点完成了此次抢险任务,保障了变电站的安全稳定运行。

电力系统环环相扣,任何一个环节的事故都可能带来连锁反应,甚至造成全网崩溃的事故,而变电站则是连接主干网和配电网的关键节点,它的正常运行关系整个电力系统的稳定安全。从今年5月开始,无锡供电公司在全省范围内率先投入使用智能安防辅助综合监控平台,对全市262座110千伏以下无人值班变电站及768座重要配电站房进行实时监控。

朱振介绍,以往所有电力辅助设施每周需要2到3名运维班值班员到现场巡视,各监测系统信息难以实现共享,每次管理需要大量的人为操作。智能安防辅助系统投运后,将变电站的安防系统、火灾报警系统、门禁系统等安防辅助系统联动起来,在每个变电站的围墙、大门、通道、水泵等处设置了12个摄像头和35个烟感、温感探头等装置。一旦出现故障,报警和故障信息实时传到平台监控中心,值班人员手机还能收到相关信息,实现双保险、双监督。

配置“智慧大脑”故障抢修再提速

恶劣天气也是电力抢修高发期。以往的抢修模式是:市民发现家中停电后,拨打95598进行报修;供电公司派发工单,检修人员上门检查。这是一种被动式抢修,缺点是停电时间可能较长。如今,只要低压电网任何一点发生停电,都会主动上报。市民可能刚拿起手机拨打抢修电话,抢修人员已经出发了。由于故障停电时间非常短暂,一些人甚至感觉不到停电。

这是几天前发生的一幕:上午11点36分,配电室值班手机收到短信:海关线发生瞬时性故障,故障点在海关4号柜。值班人员打开图纸初步判断信息无误后,立即反馈至班组抢修人员。11点59分,抢修人员到达现场,发现用户树线矛盾导致故障跳闸,立即进行了隔离,全部过程仅23分钟。在后续的抢修中,配电室很快就发现故障点出在荣巷线和尤渡线,最终从故障发生到故障处理分别只用了53分钟、45分钟。

“信号真的准!”“减轻了兄弟们巡线工作量!” 在配电抢修工作群中,抢修人员赞不绝口!这就是配电自动化系统,为电网安装“智慧大脑”,可以对故障自动定位、自动隔离、快速自愈等核心功能,起到缩短停电时间。“以前要是遇到恶劣气候线路跳闸故障,我们只能通过观察、闻气味巡线,一个个地寻找故障点,一般找到故障点都已经用了一个半小时,现在有了新技术,不到半小时就找到故障,真是太方便了!”配电室运检四班抢修指挥人员周云峰说。据供电公司统计,该技术将故障查找时间压缩60%以上,将故障停电范围压缩50%以上。(蔡佳)

无锡供电公司供图