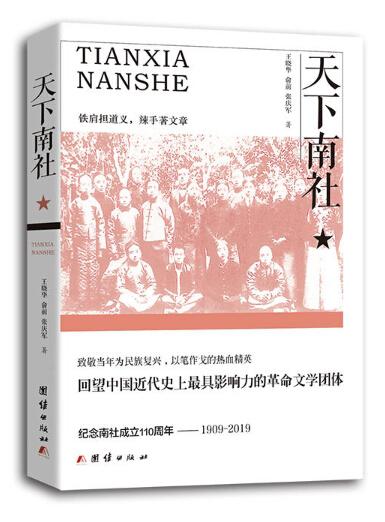

110年前,1909年11月13日,柳亚子、高旭和陈去病以同盟会会员为骨干发起成立的南社,是中国近代史上爱国知识分子最集中、成员社会职业面最广、参加人数最多的社团组织,这绝不是一般意义上的文学社团,其成员被认为囊括当时“中国半数的知识精英”,不仅包括毛泽东的诗友柳亚子,更有辛亥革命的干将、国民党元老、共产党精英,也有文坛领袖、书画巨匠,如于右任、鲁迅、李叔同、苏曼殊、黄宾虹、林庚白、马君武等。今人纪念南社不仅是“发思古之幽情”,更是一次坚守文化遗产的盛举。

1

江阴人刘半农与南社早有关联,1911年武昌起义爆发,他肄业于常州府中学堂,回到江阴后,在当小学教员时,利用业余时间和吴研因等编辑《江阴杂志》,这本进步杂志所提倡的爱国、气节等思想就是南社所倡导的宗旨。刘半农在思想上与南社社员保持着一致性,1912年春,当他进入上海开明剧社当编辑后,特别是靠文笔站稳了脚跟,就立即提出要求加入南社这个社团。

南社发起者柳亚子、高旭和陈去病等人都已经认识他,当然是通过一些不同凡响的通俗小说,有一篇揭露辫帅张勋镇压二次革命,荼毒地方百姓的罪行的百字小说《秋声》,在《时事新报·杂俎》上发表后,还荣获该报专栏悬赏的一等奖。这给柳亚子等人留下了很深的印象,并鼓励他继续用这种壮怀激烈的笔法再写些“文明戏”新剧,后来人家还送刘半农一本戏剧杂志《二十世纪大舞台》,这本杂志,对刘半农写新剧帮助很大。不久,他就写出了一出新剧《都督梦》,这是根据他自己在清江当兵时的见闻写的讽刺剧,演出后好评如潮。

刘半农在上海五年时间里,工作的场所有《演说报》社、开明剧社、《中华民报》社、《时事新报》社、中华书局、《中华新报》社等,他以半侬等笔名发表翻译及创作小说竟达40多部,累计百万余字,成为享誉国内的著名作家和翻译家。

刘半农的这些作品,大多发表在《时事新报》《小说月报》《小说海》和《礼拜六》等杂志上,刘半农微醺之中,喜欢自嘲自己也有点“鸳鸯蝴蝶派”味道的,并且他与鸳鸯蝴蝶派的代表人物包天笑、张恨水、严独鹤、程小青、周瘦鹃等交往甚密。后来,不少人认为刘半农是“鸳鸯蝴蝶派”。然而,对刘半农这一时期的作品稍加考察,就可发现他与鸳鸯蝴蝶派有着明显的区别。众所周知,鸳鸯蝴蝶派是指这派作家惯于用文言文描写才子佳人、风花雪月之类的哀情小说。“卅六鸳鸯同命鸟,一双蝴蝶可怜虫”,是这派作家笔下的永恒主题。但是,刘半农却很少涉及这类题材。

范烟桥在《民国旧派小说史略》中曾提及“刘半农翻译的《乾隆英使觐见记》,写清朝的闭关自守时期,英国人如何委曲求全,想窥探门户,乘隙而入,在礼节上起了不小的争执,结果还是英使勉强服从,保持了中国的尊严。这和鸦片战争以来,满清王室的惧外媚外的狼狈相对照,很有意义”。

刘半农创作的小说与鸳鸯蝴蝶派小说也有明显区别,它主要体现在思想内容上。他写的小说《稗史罪言》,就深刻揭示了当时“官遇老百姓胜,老百姓畏官也;洋鬼子遇官胜,官畏洋鬼子也;老百姓遇洋鬼子胜,洋鬼子畏老百姓之毁教也”的阶级关系和社会现实。他的《催租叟》,在揭露阶级对立、描写劳苦大众等方面成就更为显著。小说通过巧妙的安排和强烈的对比,狠狠鞭笞了为富不仁者,热情讴歌了劳苦的工人形象。还有描写一群巴儿狗舐洋大人臭屁股的《奴才》、在上海滩沉浮的《可怜之少年》以及《歇浦陆沉记》等。这些诅咒旧社会昏庸黑暗,同情劳苦大众的作品,在鸳鸯蝴蝶派作家中罕有先例,这是合乎南社宗旨的。

2

刘半农在南社活动期间,除了在文学上收获颇丰外,最重要的是结识了一批对他日后的发展方向影响深刻的人物,其中最为重要的,有陈独秀和苏曼殊,还有就是周树人(鲁迅)、周作人兄弟等。

柳亚子、高旭和陈去病等人很器重刘半农,他们认为刘半农的文章不仅仅是为了取笑逗乐,而是都是有所指向,他不是粉饰太平,其主旨隐然和“南社”的革命活动相一致。

南社是中国近代史上第一个大规模革命文化团体,以研究文学、提倡气节为宗旨,弘扬爱国热情,光大中华民族传统文化,时有“文有南社,武有黄埔”之盛誉。

当时江苏是南社的大本营,三位发起人中,陈去病、柳亚子是吴江人,高旭是金山人,金山当时属于江苏,所以说都是江苏人。南社在苏州成立,雅集主要在上海,当时也属于江苏。因此南社人中,江苏人最多,达439人。

柳亚子先生在《南社纪略》中所载的江阴人还有几位,如承家麟,入社时间较早,1911年初就加入了,入社书号118,稍晚于戴季陶,而早于陈其美。据陈去病《南社杂佩》记载,承家麟当时在沪宁铁路局会计课任职——这一职务在中国会计史上有重要意义,因为,中国第一种会计期刊就是1915年沪宁铁路局主办的铁路会计统计年报,从他的任职时期来看,承家麟很可能参加了中国第一种会计期刊的创办。承家麟后来还参加了新南社。1923年成立的新南社是南社的更新改组,他和国民党的一大改组呼应,实际是国共合作的产物,新南社就包括了茅盾等共产党员。

新南社中还有一位江阴人,叫周刚直,又名周水平,他加入南社的时间为1923年,当时他在川沙师范讲习所任教员,那时为更新改组后的新南社。后来他成为共产党员,大革命时期领导了江阴的农民运动,后来在革命中献出了生命,成为国共两党都颂扬的英烈人物。另一位江阴籍南社人叫庄庆祥,他出自南箐书院,庄庆祥加入南社时在商务印书馆国文部工作。商务印书馆当时一大批人,如《小说月报》主编王蕴章等,都是南社社员。庄庆祥是为商务印书馆立了大功的。民国初年,商务印书馆经济效益主要依赖两大系列,一是《说部丛书》,另一是教科书,而教科书的主编之一就是庄庆祥,他主编的《共和国教科书》奠定了现代教科书的基础。庄庆祥后来长期任职于上海民立中学。南社不仅有文学家,还有众多出版人才,属于出版家的有江阴籍人才李小峰,他与其兄创办的北新书局,在现代文学出版史上有重要地位。北新——即北京大学新潮社的简称。他们代表的刚直不阿、追求进步的精神,是江阴人人心齐、民心刚、敢攀登、创一流品格的体现。

3

南社受孙中山先生领导的同盟会影响,取“操南音,不忘本也”之意,支持资产阶级民主革命,提倡民族气节,反对满清王朝的腐朽统治,为辛亥革命做了非常重要的舆论准备。

南社文化涉及到文学、教育、新闻、历史、戏曲、音乐、宗教、书画、法律、科技和军事等领域,涵盖面很广。南社不单纯是一个革命文学团体,它在那个风起云涌的年代出现,这本身就触发人们思考一种社会历史文化现象出现的背后动因。但过去学术界对它的评价和定位不够,认为它不属于新文化,所以在以往的研究中便被摒弃在现代文化视野以外,将其划分到古典文化范畴,对这一段尘封近一百年历史的史实挖掘认识不够,特别是没有看到它对后来的新文化运动所独具的承前启后的意义,这与南社在当时所产生的社会影响与它现在所处的历史地位是不相匹配的。

仅刘半农、周水平,就让我体会到了什么叫不朽,看到了真正的生命并不因为身体的逝去而消失,他们一直活在人们心目中。

还应该提到的是,南社以它遍布国内各个行业的1000余名社员(实际达1180余人,加上分社成员,总数达两三千人)和相关的刊物,构成了类似梁启超所说的“学者社会”中的一个巨型的学者社区。松散的、轻松自由的联谊关系构成的独立的学者社会,本也是中国传统文化的一部分,也是在现代学院体制下消逝的传统之一。

中国近代西式教育体系建立之后,部分传统文化内容,诸如诗词、书画、篆刻等,很大程度上被学院教育拒斥。而南社及其成员,以及他们所依存所联系的文化圈,通过家传、师承、社团等学院外的民间形式,继续传承这些民族文化之脉。此外南社人在图书馆、地方志等方面也作出诸多贡献,他们中的很多人都在文史馆工作过,是现代方志和现代图书馆事业的开拓者。

南社先贤和他们后裔的历史,是百余年来一代又一代中国人承前启后,为中国独立、民主、富强,为中华雄起,在黑暗中呐喊,在烽火中奋战,经历过屈辱,终于迎来崛起与和谐的历程,是一部20世纪中国人的叙事诗,值得作为民族的记忆流传不绝。