关于工匠精神的传承,自古讲究“名师出高徒”,也讲究“师傅领进门,修行在自身”。但在工业化时代,万变不离其宗的工匠精神的传承,也有了些微变化。

师傅这样教

顾秋亮:言传不如身教,扶上马再送一程

顾秋亮曾上过央视新闻频道的节目《大国工匠》,当时,“两丝”钳工顾秋亮的那双指纹已不清晰的手,给亿万观众留下了深刻印象。今年64岁的他是土生土长的无锡人。作为中国船舶重工集团公司第七O二研究所水下工程研究开发部职工和“蛟龙号”载人潜水器首席装配钳工技师,说起制造业工人的手艺传承,他认为:“‘三百六十行,行行出状元’,师傅要肯教,还得徒弟愿意学。不过,师傅怎么让徒弟愿意学,也值得深思。”

顾秋亮17岁跟着老师傅学做钳工。虽说他的4个舅舅吃的都是机械饭,但钳工原本就是个枯燥的工种,青春年少很难耐得住寂寞。顾秋亮也不例外,他一度只满足于任务计件,完成便了,对做得好不好并不在乎。“钳工的基本功在于锉、锯、钻、铰、铲、攻,很机械也很乏味,这么些东西一学就是三年,冷板凳坐得腰疼。我从小好动,尤其爱打篮球,一开始对这些技术活实在没兴趣。活做得粗糙,人也调皮得很。直到有一天,师傅的一句话点醒了我。”顾秋亮说,他的师傅是上海发电厂调来的“尖子”,要求特别严格,有一天见不得他攻螺丝时“捣糨糊”:“像你这样的人我带不动,另请高明吧。”被人嫌弃的那一刻,成了顾秋亮人生的转折点。

以后的日子,他跟着师傅认真学艺,成了装配车间的“王牌”,连检视员都笑言“小顾师傅做的活可以免检”。由于练就了扎实的基本功,顾秋亮锉的东西精密度相当高,达到了“丝”的级别,得了“顾两丝”的外号。“丝”是个常用在数控机床和钳工精密度上的数据单位,1毫米等于100丝。顾秋亮就能把误差降到小于1毫米的1/100。顾秋亮锉到“丝”级别的这手绝活,的确为他带来了绝佳的工作机会。有人请他出来工作,开出的薪水是天价,他却拒绝了,因为他不想离开培养他的研究所。更重要的是他认为:只要手上有技术,不仅能活,还能活得很好。

2004年“蛟龙号”开始组装,他被抽调到“蛟龙号”总装组,并被任命为装配组组长。事实上,当“蛟龙号”机体焊接件从俄罗斯运回来时,它就给了顾秋亮一个“下马威”。运输中8米×3米的框架变形量最大达15毫米,而机加工的安装要求是1毫米以内,修整难度之大,让整组成员讨论了一周。最后决定,以最高点和大架中心点为基准,用整片钛合金垫高,花了半个多月才“找平”框架。此后,顾秋亮对待装配,慎之又慎。

“蛟龙号”潜航员在和顾秋亮聊天时曾郑重其事地说“我们把生命都交给你了”,足见装配工作分量之重。顾秋亮说,装配就是要确保潜水器的密封性。“蛟龙号”的玻璃观察窗是组装载人潜水器里最精细的活,球体与玻璃的接触面要控制在0.2丝以下,但凡装配出差错,在水下几百个大气压的水压下,玻璃窗就可能漏水,危及下潜人员生命。此外,载人潜水器上的7个耐压罐装配难度也很高,必须松紧适度。顾秋亮最终绞尽脑汁,做了一个仅有2毫米的松紧度,解决了难题。

顾秋亮说,他细想了自己工作生涯的每一步,发现“言传不如身教”,自己每一次克服难题的认真琢磨劲儿和“解题思路”,徒弟们看在眼里、记在心里,以后他们自己遇到了难题,也会循着这个路数去做,自然而然便学会了。“钳工是个手艺活儿,师傅说再多话,最终还是需要徒弟自己上手,手上感觉只能自己去悟,力道如何、手劲大小都得自己心里有数,没法用语言表达。”

他认为,那些只想着跟在别人身后省力做事的人,都是不想当将军的兵,那些边做边动脑的人,最后都成了“师傅”。“跟师傅学,不仅要面上的活像样,还要多想想活是怎样做像样的。人家能达到那个精度,你为什么不行?差在哪里了?多思多学,好徒弟就是这样养成的。”他还认为,做师傅的,要教会徒弟三“心”:一要耐心,是金子总会发光,耐下心来磨炼技术;二要精心,对自己有要求精益求精;三是尽心,尽己所能让人放心,无愧己心。

他的两个得意门生,如今都已是所里的装配界领军人物,饶是如此,早该退休的顾秋亮,依然不放心地又多坚守了两年。“扶上马送一程,技术稳定、独当一面了才算真正出师。”

徒弟这样学

孙鑫人:心有蓝图耐得寂寞,走过的每一步都算数

2016年4月前,90后“孙鑫人”是个默默无闻的名字。他毕业于无锡技师学院电气自动化专业,成人教育本科学历,拥有维修电工以及智能楼宇管理师双技师证,曾就职于无锡市新光电器厂。2016年4月,孙鑫人参加了江苏省第三届状元杯大赛智能楼宇项目的职工组比赛,获得了该项目的金牌,被授予“江苏技能状元”称号。去年,他通过学校特殊人才引进政策正式进编,现就职于无锡技师学院电气工程系,主要指导学生学习电工基础、电力拖动实际操作和机床检修等基础课程。

按无锡人对于孩子“上高中考大学”的固有设定,孙鑫人的学习之路不太主流。上技术学校学手艺,他成了“冷火堆里爆出的热火星”,而这一切,源于他对自己的缜密规划。孙鑫人说,父亲跟他说的两句话,奠定了他的职业生涯:一是“无论什么时候,电是不可或缺的”;二是“学一样就要像一样”。小孙意识到自动化专业覆盖面广,自此决定扎根自己的专业,在学校里的成绩也是名列前茅。一次下场实习,让他看到了自己所学的不足。“当时在新区一家电子厂连班操作流水线,每月虽有2800元的实习工资,却让我意识到简单的操作计件工不是我想要的工作状态。然而,当时我的知识却只能让我做这些。”他第一次有了规划人生的迫切感。

实习结束后,小孙就参加了学校技能集训队,努力学习行业前瞻知识,苦练技术。学校集训队是“额外的功课”,完全利用课余时间进行训练,常常一个项目连轴转,一练就是三四个小时。不少学生因为耐不住寂寞渐渐退班,小孙所在的班级起初有7人参加,最终只有2人挨到最后。这两个人,一个就是小孙,靠比赛“一战成名”;另一个是他们班长,虽然一直没有机会参加比赛,但一走上社会就收到诸多橄榄枝,如今从事设备维护、技术支持的工作,月薪一万多元。“社会是给机会的,而机会只留给有准备的人。”

小孙的机会,就是那次省级比赛。他看中的电气装置项目满员,多亏他学艺广博,临时改报了智能楼宇项目。该项目既有接线量,又有编程量,需4小时内完成元器件的安装、走线、接线、编程和自动控制,“不是个纯手工活儿”。小孙圆满完成了任务,得到了“技术状元”称号。其实,在这个大奖之前,他已获得了不少奖项,如2013年在“无锡技能技工大赛”中获得学生组维修电工项目三等奖、此后又被授予“无锡市学生技术能手”称号等。小孙说,真正是“走过的每一步都算数”,他在操作室里苦练的每一分钟、经历的每场比赛历练、获得的每个荣誉,都成为坚实的地基,助他一步一步走到了今天。

说起技艺传承这回事,小孙的看法凸显出90后的前卫感。他说,流水线的操作工或许会被电脑取代,但有技术含量、懂电脑编程的新时代“手艺人”依然吃香,计算机修行是一部分,手上技艺还是要有。如今的技艺传承,老师傅的手艺依然要学,对于电脑要做到“能而示之不能”。但同时,工业机器时代下,设备更新快,徒弟的学习能力要强,要多思多想,要做机器的主人。更重要的是,年轻人要有明确的路线规划,“安下心来坚守自己的路线,相信终有成大器的一天”。 (晚报记者 金恬伊)

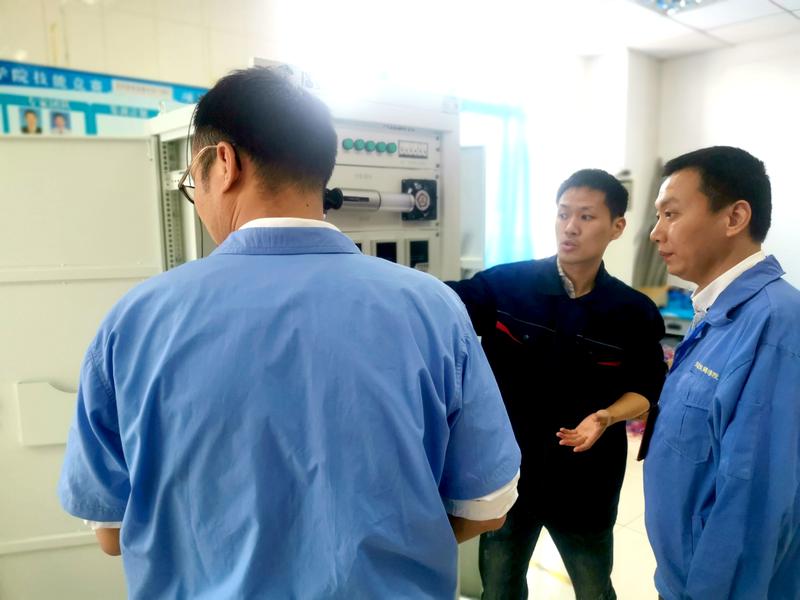

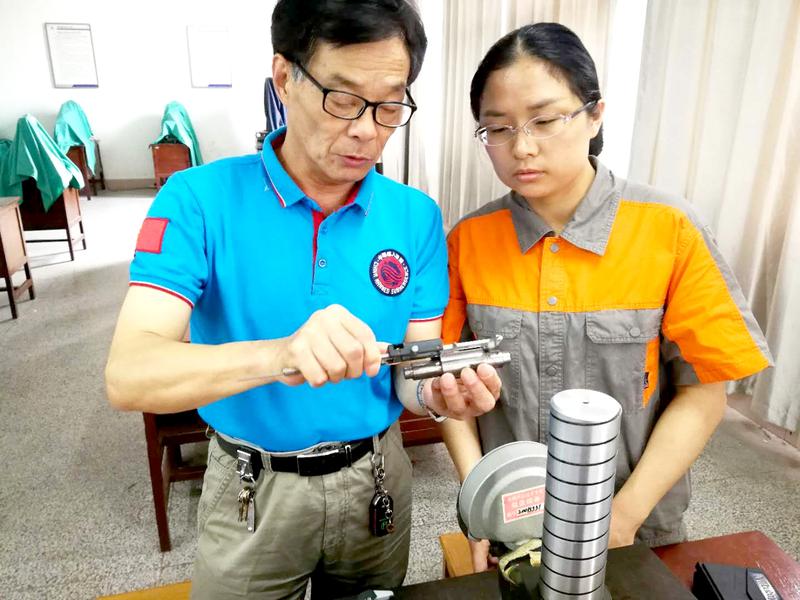

配图为资料图