本报讯(晚报记者 张月、练维维/文 陈大春/摄)昨天是“8·29”全国测绘法宣传日,由无锡市档案史志馆、无锡市自然资源和规划局联合举办的“‘时间·版图’影像无锡档案文献展”在梁溪区文华路108号的无锡市档案史志馆一楼展厅开幕。这是新中国成立70年来,无锡首次公开展示城市测绘类专业档案。展出的影像及文献直观反映了无锡城市格局、地形地貌的变迁以及城市建设的日新月异。

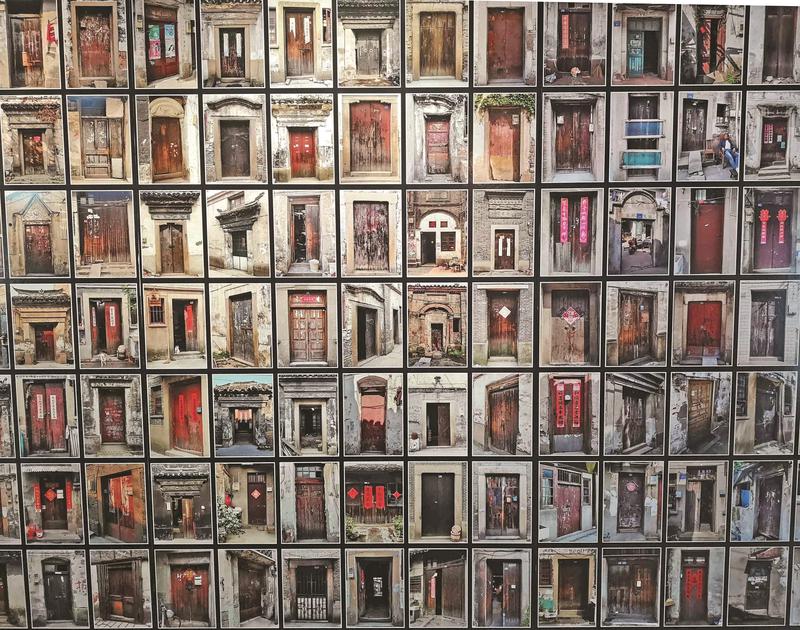

测绘档案和城建照片是最能准确反映城市肌理的珍贵档案。这次档案文献展以测绘档案为主要线索,配以70年间无锡城市面貌变化发展的实景图片、上世纪70年代无锡城区航拍图片以及相关的实物、文献,以空间变化体现历史变迁,多角度、立体化地展示70年来无锡城市建设的历史足迹与伟大成就。展示对象涉及清名桥、黄埠墩、西水墩、中山路、解放路等具有历史文化积淀的区域和路段,清晰再现无锡地理地貌与城市格局的发展轨迹。

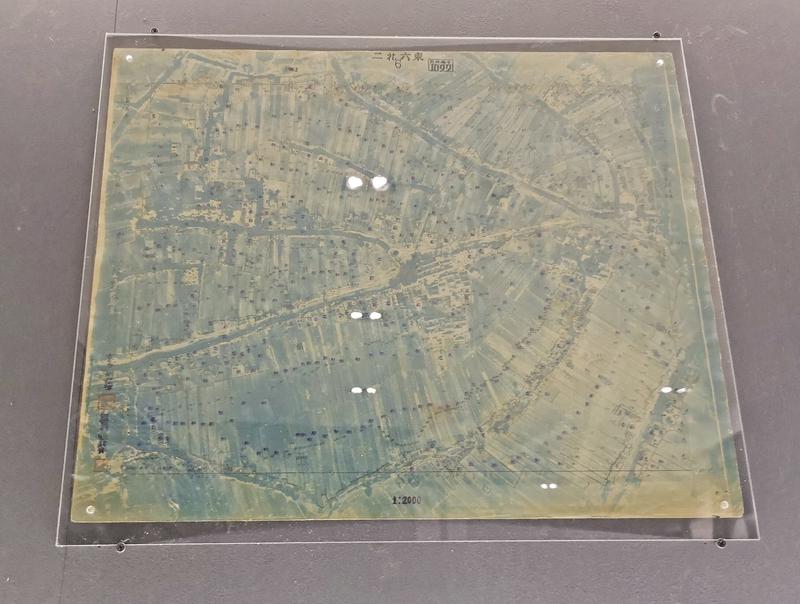

昨天是展览开幕日,吸引了不少市民参观,引发了新老无锡人对城市建设的共鸣。为让公众近距离欣赏测绘档案,展览特别展出了绘制于上世纪50年代至90年代的一批手绘地形实物图板。测绘对象涉及当时无锡的工厂、民居、学校等各类地块、建筑物,客观反映了新中国成立后至改革开放初期无锡开展城市建设的历史足迹,为无锡城市建设与发展变迁保留了重要的史料。

本次展出的实物档案中,还包括馆藏的无锡城区航摄底片。据了解,这批航摄底片拍摄于1976年末至1977年上半年,为无锡解放后首次大规模航拍图。出于城市建设规划的需要,当时的无锡市城建局组织进行民航摄影测量、绘制地形图,航拍范围包括原崇安、南长、北塘、郊区等地区,总面积达520平方公里。而今,无锡市已成立了航拍协会,航拍人用手中的无人机时刻都能俯瞰无锡大地、记录大美无锡,今昔对比,反差强烈。

展览上,一件由航空测量队无锡分队绘制的无锡县航空测绘图纸十分珍贵。该图绘制于上世纪30年代,详细列出了当时无锡县各个镇、乡、村的地形、地貌。通过此图,当年无锡老县城的规划布局一目了然。该图纸现为锡山区档案史志馆馆藏,这是首次与公众见面。这些珍贵的城市记忆饱含成长的艰辛与汗水,也凝聚了丰收的喜悦与甜蜜,它们属于每一个无锡人。展览将展至10月31日,每天9点至17点开放,无需预约,登记后免费参观。

链接

1、 3500多张航摄底片

巨幅的黑白航拍照片上,运河蜿蜒,船只川流不息,路上的汽车并不多,临河而建的住宅小区一排排十分整齐。江南水城,一派和谐安逸。这就是拍摄于上世纪70年代的一张无锡城区航拍图。1976年底开始,无锡上空常会出现一架苏式运输机,它的起飞和降落有着严格的规定。航向经过精确的设计,经过半年多的飞行,它为无锡城区“绘”出了精确的“画像”。40多年后,“画像”中的无锡地形风貌,已成为这个城市历史的一部分。

当年,无锡市城建局委托中国民航飞行二中队和民航南昌基地冲测二分队进行民航摄影测量。航拍图加上野外实地调查,最终形成了地形图,是那个年代无锡经济社会发展的重要见证。这批航拍底片共有18桶,保存于原无锡市城建档案馆(现无锡市档案史志馆)。为让底片得到更好地保存,无锡档案馆工作人员找到上海测绘院,在其库房里的一台机器上,历时三个月,将底片全部进行了扫描,共计3500多张。

在当年拍摄的航摄影像中,无锡城区的旧貌一览无余。和现在的卫星影像图相比,1977年无锡市中心的航摄图里,没有高层建筑,房屋比现在更密集。当时,东西走向的人民路已比较宽阔;繁华的中山路上建有很多房屋;南北走向的新生路,更像是一条穿城而过的小巷子;解放东路一带,上世纪70年代还有很多地方没贯通,下面还是河道,后来才逐渐把河道填起来;那时的南禅寺朝阳广场一带都是民居,还有一些百姓的自留地、蔬菜地。 (乐章)

2、 手绘图稿将进行数字化扫描

“江尖公园原先不是公园,是市民居住区。中山路原先是两条路,路中间也是有住户的。小三里桥一带的米码头,水上货运船只川流不息。”无锡城建档案馆馆长徐晓春介绍,这次展出的手绘地形图板都是手绘原图原稿。现如今还能看到有的上面还有城市规划使用过的痕迹,有制图人员的签名,是名副其实的带有余温的图板。

测绘事业是经济建设、国防建设、社会发展的基础性事业。市自然资源与规划局人士介绍,这些手绘地形图板,采用的是传统的平板仪测图法,测绘周期较长,适用于在小区域内开展大比例尺的地形图测绘。测绘实物档案所记录的无锡地形风貌,为无锡城市建设与发展变迁保留了重要的历史资料。

据了解,因为技术手段的原因,这些手绘图板不易长期保存,很多已随着年代的久远在逐渐老化损坏,所以无锡城建档案馆近两年的一项重要工作就是对这批图稿进行数字化扫描及拍摄。这次社会公众能看到这批展出的图片以及实物,离不开多方努力,凝聚了保管、扫描、制作它们的每一位档案工作者的汗水,以及策划布展单位的支持。

(练维维)