晚报记者 张月/文 陈大春/摄

运河边上,81岁的无锡古运河研究会专家富耀南步履矫健。他一手撑着遮阳伞,一手为记者指认着一处处工业遗存。听着他的讲述,置身热浪倒也内心怡然。一路上,富耀南反复表达着一个意思:因为生来拥有,平时便不以为然,而一旦发现曾经拥有的正在迅速消失,才会猛然醒悟。好在,大运河无锡段留下了一批灿烂的遗产,而厚积的工商文明更令无锡引以为傲。

运河公园内,何振梁与奥林匹克陈列馆后,绿树掩映之中,隐约可见一排灰白色的巨型圆筒。那是什么?“惠元面粉厂的储麦管。”富耀南口中的储麦管,在运河公园的指示牌上显示为圆筒粮仓。仔细数数,一排一共7个。来过运河公园那么多次,实在想不到这些堡垒模样的圆筒居然是用来装粮食的。原来,惠元面粉厂是当年无锡第二大面粉厂,创办于民国2年(1913),全天生产面粉1700包,用“刘海”牌商标。圆筒粮仓是运河公园的标志性景点,现在是一个SPA中心。在老粮仓中来套全身SPA,会别有一番滋味吧。

知道了圆筒粮仓的工业遗产前身,再认真端详它们一番,心中竟生出几分敬意。在那个风起云涌的时代,一群敢闯敢拼的无锡人在运河边上筑起一个个粮仓,开启了机器大生产。他们生产的不只是百姓的口粮,更是民族工商业的希望。其实,运河公园内,何振梁与奥林匹克陈列馆、中国民族音乐博物馆、周怀民藏画馆均是利用原工业遗存中的部分生产仓库或厂房修建的。位于圆筒粮仓后面的周怀民藏画馆,就是九丰面粉厂旧址。这是一幢中西合璧的五层楼,典雅不失精致,绝对是运河公园中的精彩一隅。

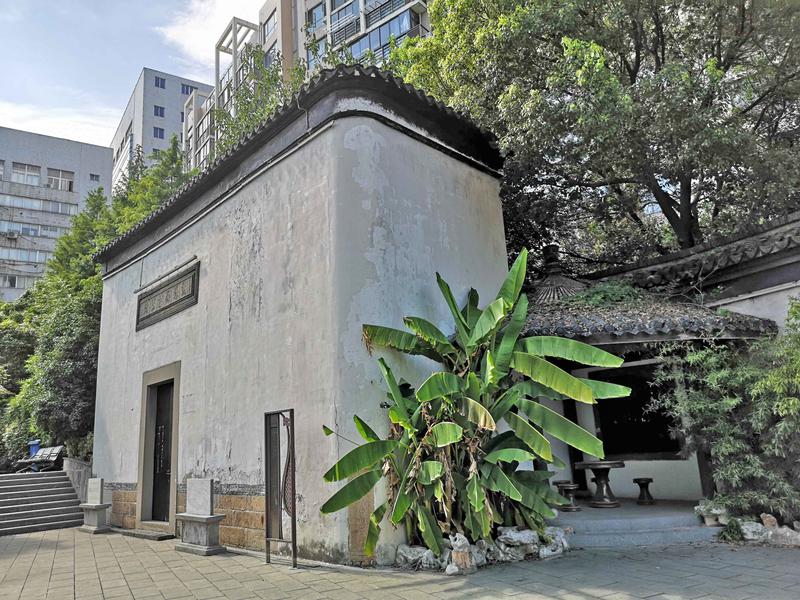

运河公园南部,靠近江尖大桥引坡有无锡米市的见证——储业公所旧址。储业,指的是旧时米市的仓储环节——堆栈业。公所就是行业组织(公会)办公、议事的场所。无锡储业在清光绪十三年(1887)起议定栈规,但当时并无行业组织。所以便在光绪十九年(1893),购地三块,合计三亩多,约两千多平方米,作为该组织用地。到了1899年,这里建起了两进五间平屋,前面为大厅,中间祭祀后稷和关公。后又续建了门厅、东庑、西厢以及三间议事室,在布局上十分讲究。1934年,储业组织改组为无锡储业公会。现在,还能够看到议事室和西厢房,当年无锡米市的盛况可见一斑。

相约金融老街喝杯茶

一路走到运河公园的运河边上,河面上不时有货船驶过,看着可望而不可即的黄埠墩,以及公园对面的三里桥米市牌坊,富耀南感叹,这里沿河一带,过去都是堆栈群。听富老讲着无锡米市的辉煌,不知不觉,我们来到了莲蓉桥东侧通汇桥堍的竹场巷。现在的竹场巷成为了一个临水的住宅小区。“无锡钱丝两业公所”和“中国银行无锡旧址”就在这里。前者是无锡地区第一家金融业的同业公所,筹建于清光绪二十五年(1899),面对古运河。作为钱业、丝业公所议事的地方,有关整个行业的重大问题均在此评议决定。

晚清民国时期,竹场巷是无锡金融一条街,几乎每一时期的大银行都在此设有分行,对无锡工商业的发展有重大影响。1908年,有裕苏官钱局无锡分局;1911年,有大清中国银行无锡分行;1914年,有中央银行无锡分行;1919年,有中国实业银行无锡分行;1930年,有江苏省农民银行无锡分行;1933年,有浙江兴业银行;1949年5月,中国人民银行苏南分行在此成立……竹场巷顾名思义,除了银行、钱庄多以外,还有竹行、竹器店。据说上世纪80年代,竹场巷还有竹行营业,专售船上用的竹篙。

石库门、清水墙,门楣上的刻字清晰可见,时至今日,金融老街上的无锡钱丝两业公所和中国银行无锡旧址得以修复,是无锡近代工商业繁荣的见证。两处老建筑对面有一排茶馆,平日里,“老北塘”们喜欢聚在这里吃茶聊天。无锡要建大运河国家文化公园的消息一出,这里的茶馆更是人气高涨。茶馆不远处,开设于抗战以前,靠近水陆交通码头附近的“老字号”新乐泉浴室依旧客满。近处,《莲蓉烟雨图》浮雕再现无锡北门外的繁华。不管是现在的生活,还是浮雕中的往事,都是“老北塘”人津津乐道的话题。

蚕丝仓库储藏艺术梦

中国蚕丝公司无锡仓库,坐落在北仓门37号,建于1938年,系三层高,面阔13间50米,高5米,进深20米的清水砖墙近代建筑。它是抗战期间,汪伪政府为控制江浙皖三省蚕丝商贸活动而建造的规模最大的蚕丝仓库,是大运河沿线现存规模最大的丝茧仓库。储存丝茧要避光避风,所以仓库的窗户比较狭小。仓库内部则是大跨度的木结构横梁,“人”字屋架,整个建筑外貌古朴,内部结构基本完好。但凡有人来参观无锡运河工业遗产,北仓门蚕丝仓库都是不能漏掉的一站。现在,这里是北仓门生活艺术中心。

过去,北仓门37号见证无锡作为闻名海内外的丝都,丝茧商贸活动经久不衰。现在,静卧在古运河畔的蚕丝仓库焕发出勃勃的艺术生机,是无锡首个文化创意产业园区。经常有人形容无锡北仓门犹如北京798,而北仓门在改造之初,也的确借鉴了美国纽约苏荷艺术区和法国塞纳河“左岸”艺术家聚居区,但现在,它早已形成了自己的个性。北仓门是传统经典的,也是现代时尚的,它就是大运河沿线独一无二的存在。这里有企业、有工作室、有餐饮、有剧场、有画廊、有展厅,这里的一切都跟生活和艺术有关。

无锡对于运河工业遗产的保护和利用,富耀南一直推崇北仓门。当年,无锡运河沿岸工厂林立,流传着“在太湖可数七十二峰,在亭子桥可点七十二只烟囱”的说法。如今,这句话成了无锡环城古运河的一句经典导游词,每每从导游口中说出时,总能在游客心中激起一阵涟漪。西水关桥堍原振新纱厂的仓库和老烟囱,蓉湖大桥下的第七、第二粮库,金钩桥街23号无锡第一缫丝厂区西北角的鼎厂丝厂茧库……无锡的工业遗存,富耀南一口气能说上好多,而他更希望这些地方能够像北仓门、蓉运壹号一样,以新的姿态活出自我,活得潇洒。

商会旧址气派如当年

无锡崛起于近代,快速成长是近代无锡的特征之一。大运河孕育出了无锡独特的工商文化,形成了无锡特有的理念、价值和风尚。在这种浓郁的工商文化中,运河畔,崛起了一批有影响的锡商。他们身上敢为人先的创新精神、实业报国的历史责任、务实重工的价值观念和灵活精明的经营策略都对无锡的发展起到重要的推动作用。于是,富耀南一定要带记者来看一处运河遗存,这就是地处无锡站前商贸城内、位于汉昌西街6号的“无锡县商会旧址”。在高楼大厦的簇拥中,两幢民国建筑格外引人注目。

20世纪初,无锡开始兴办近代工业,成为中国近代史上民族工商业的发祥地之一,随着工商企业和企业家的增加,客观上就需要行业组织来表达和维护业界的合法利益。1905年,清政府派遣王公大臣到欧、美、日等国考察宪政。无锡实业家周舜卿以商部三等顾问的身份随行。在考察中,他勤于观察与学习。回国后,周舜卿便与人在上海发起筹组了上海商学会,成为全国总商会的前身。成功筹办了上海商学会后,周舜卿就忙着把这个模式搬到老家无锡。1905年 6月,他和祝大椿等人发起成立了锡金商会,由他担任第一任会长。

1912年,无锡、金匮两县合并后,锡金商会更名为无锡县商会,对无锡近代民族工商业的发展起到了协调促进作用。这是中国近代史上最早成立的县级商会之一。无锡县商会旧址也成为近代无锡工商业发展的联络、指挥中心和商贾的云集之地。现存的两幢仿西式办公大楼建于1915年,均为两层砖木结构,面阔五间,清水砖墙,青红色相间,正面砖砌罗马柱,精致又气派。临走时,记者围着百年老房拍了一圈照片。路人见状,也纷纷打量起这处与众不同的建筑。百年前,里面上演着一场场风云际会;百年后,它仍在为时代服务。

生活在无锡是幸福而多彩的,运河城市的故事讲不完,而新的故事又在悄悄地发生了……