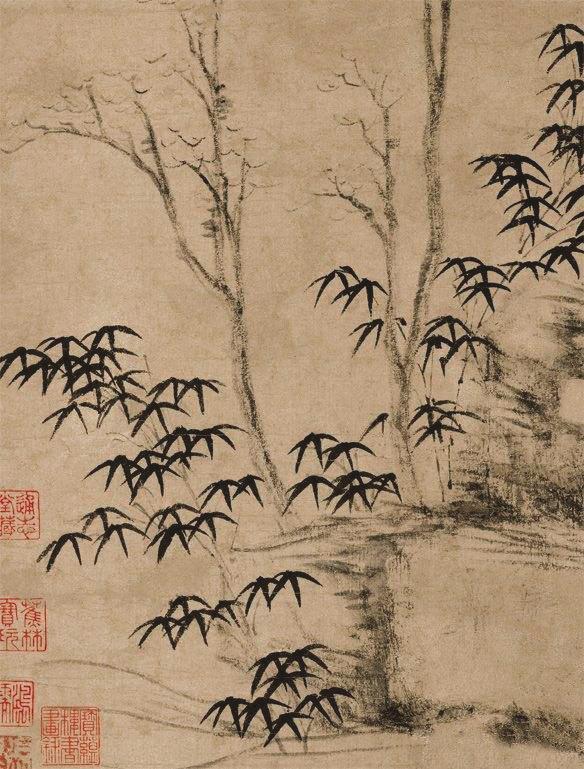

江南有一种惬意的美,自然的美,清雅从容淡定的美。江南不着急,没有火气。这里有着适合艺术生长的土壤和积淀。因而谈论中国艺术史时,江南是无法绕开的美术重镇和书法重镇。一系列如雷贯耳的书画大家,几乎都与江南这片地域有着紧密联系,他们的出色作品让世界看到了中国现代艺术的独特和不凡,其影响力延绵至今。

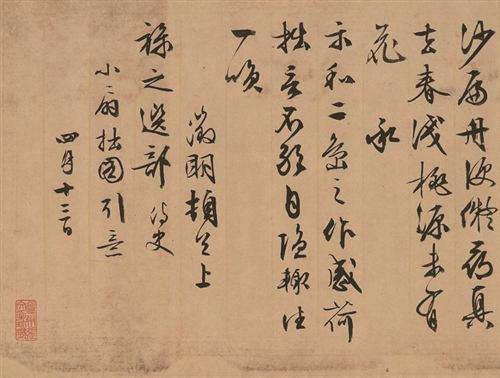

沈周的山水、文征明的书法扇面、“四王”之一王鉴的精品、写在绢本上的王铎的行书,龚贤的细笔山水、扬州八怪作品……很多人还记得,去年召开的首届江南文脉论坛上展出30 余幅国宝级书画作品,彰显了江南文脉在书画上的传承流变。江南为什么能出这么多书画大家?

江南文化为艺术创作提供“养分”

周京新

(江苏省国画院院长、省美术家协会主席):

中国古代十大画家中,无锡占了三席;现代的书画家也出现了徐悲鸿、吴冠中等大家。无锡作为江南的核心区域、一个最精华的地段,文化的传承非常悠远,非常适合文化人和艺术家在这里发展。与此同时,这一带的风土人情中有一种天生的清雅儒雅气质形成的视觉效果。从山水画的角度来看,太湖很平,只是一片湖面,但小山岭放在这种环境中,就像可以把玩的盆景一样,画家的感受可能更为真切。那种感觉,就犹如山水在一个画卷上徐徐展开,具有一种天然的似绘画般的视觉效果。这有利于滋养和激发艺术家的表现灵感和激情。江南,包括无锡,能够出那么多的杰出画家,与这两点关系密切。

刘伟东

(南京艺术学院院长、教授):

江南的宜兴历来是培育艺术家的一个基地温床,甚至在艺术教育界有“无宜不成校”之说。从宜兴走出来的书画名家如徐悲鸿、吴大羽、吴冠中、钱松嵒、徐明华等等,皆自成一家,为中国现当代艺术添风加翼。众所周知,宜兴艺术的发达正是孕育自宜兴极为深厚的紫砂文化,它是文人艺术趣味与民间艺匠相得益彰、融而为一的艺术创新的楷模。这说明江南文脉既有文人高标、风雅的一面,又有扎根于生活大地、从民间汲取艺术养料的一面。江南艺术是来自山水的艺术,来自大地的艺术,来自文心的艺术,来自书香的艺术。

让书画艺术成为长三角一体化的纽带

长三角地区之所以可以率先实践一体化发展,有其内在的基础、内在的需要和内在的动力,其背后是更深层次的历史文化积淀,即覆盖三省一市区域,有着悠久历史、具有鲜明特征的江南文化。书画艺术作为承载江南文化的重要载体之一,如何成为实践长三角一体化的纽带?

周京新(江苏省国画院院长、省美术家协会主席):

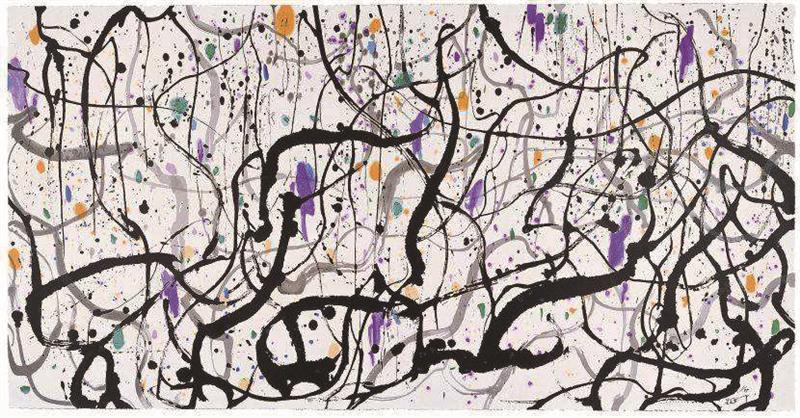

江南文脉中的重要一支就是丹青文脉。从古自今,长三角地区的书画艺术传承在整个中国艺术史的发展中占有重要一席,甚至可以说占据半壁江山。在新时代的中国美术发展中,江南的丹青文脉依然具有引领性和影响力,这集中体现在当今中国画坛,江浙沪皖的人才聚集程度高、精品创作实力强、专业美术艺术院校多等方面。长三角地区的书画艺术辐射力更是贯穿南北,产生了国际化影响,比如其美术发展观念、整体艺术语言表现力的构建等。可以说,长三角这个区域是中国文化艺术在传承、发展、创新中不可替代的一个整体,这里既“高原”辽阔,又“高峰”林立。

长三角书画艺术的发展对地区的整体发展能起到助推和支撑作用,因为如果一个地区缺少了文化底蕴,就是缺少了“魂”,新时代更要激发传统艺术的活力和潜质,发挥当代价值。

王洋 (无锡市书画院院长,无锡美术馆馆长):

长三角地区古属吴越之地,地域上有分有合,形成了具有深厚底蕴和鲜明特色的吴越文化,成为中华优秀传统文化不可或缺的一部分。无锡历来为江南鱼米之乡,是中国民族工商业的摇篮,是富庶的长三角城市代表之一,经济发达,重视文化。对文化的挖掘如今成为区别城市特质的重要指标,以书画艺术为纽带来提升长三角一体化的水平和影响力,拥有先天优势。

当前,长三角一体化已上升为国家战略,共通的文化根脉和共有的精神家园让这一地区的文化交融方兴未艾。仓廪实而知礼节,人民对精神生活要求越高,书画艺术在民间的基础也越好。无锡应积极融入长三角一体化战略规划中,通过文化艺术的滋养,让更多人探寻到江南文化的多元与丰富,进一步发现江南文化的美好。

王建源 (江南大学书画研究所所长,硕士生导师):

长三角地区的书法家素来交往密切。到了近现代,长三角书法家的交流互动更为频繁。大量书法名家的涌现和云集,开启了一个崭新的书法时代,这些书法家以他们杰出的艺术才华和卓绝的创作成就,形成了全国瞩目的书法艺术高峰。

书法艺术的发展不仅需要纵向的传承延续,更需要横向的交流融合,通过各种形式的交流来取长补短,促进学术、教育、创作的进步。今年9月中旬,长三角书法发展联盟成立,沪浙江皖四省市联盟,东西南北互为贯通,深化改革扩大开放,区域经济成为一体。联盟成立后,将建立四地书法界工作联席会议机制;打造区域互动交流展示平台;联手推动书法创作项目;提供学习研讨机会,联合培养书法理论人才;持续推动“深扎”及各类创作调研采风活动。这体现了长三角四地书协的使命意识和品牌意识,可以预期,四地书协将进一步整合资源,携手共进,为推动长三角文化的整体发展繁荣作出应有的贡献。

(记者 陈菁菁)