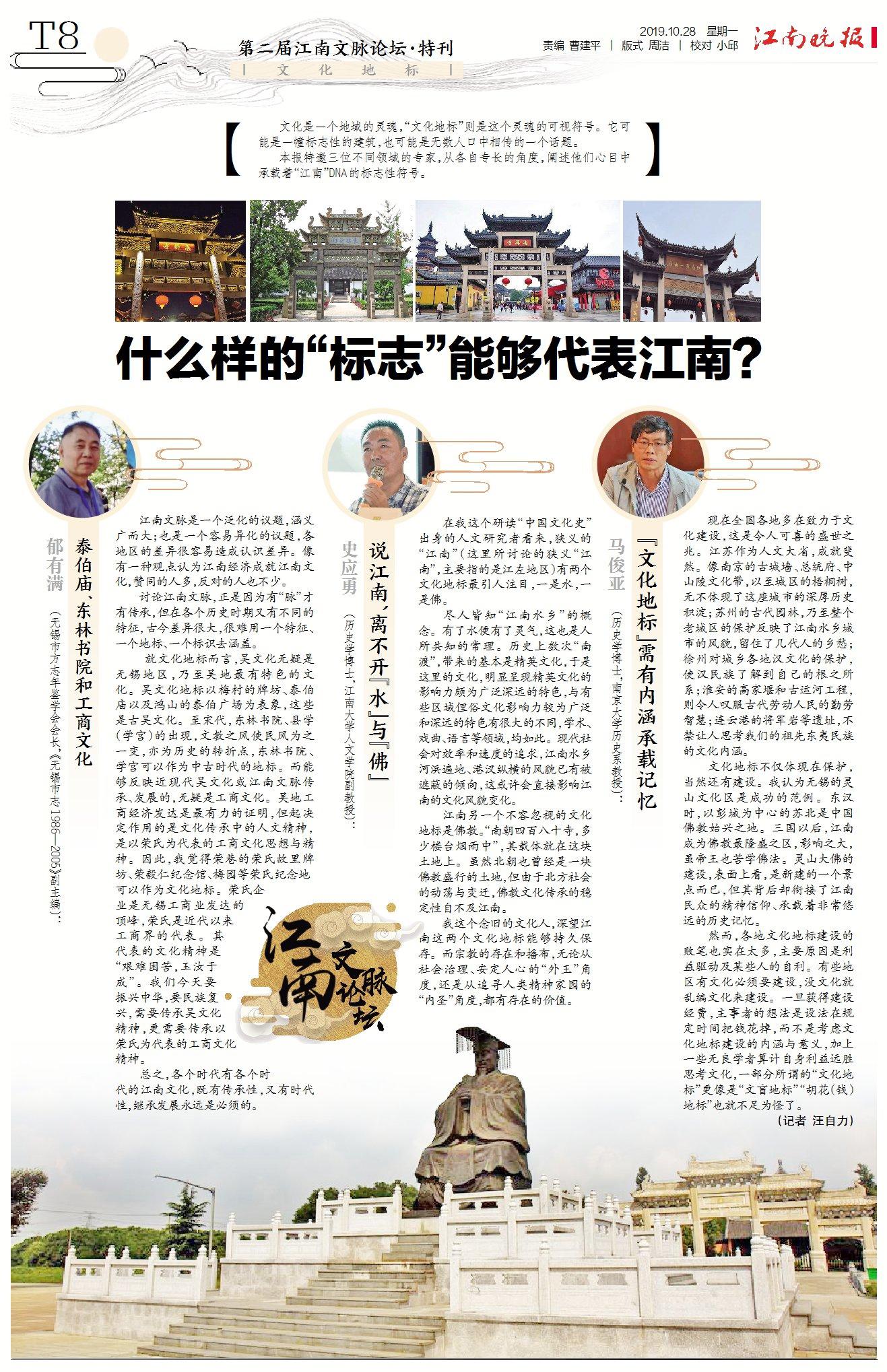

文化是一个地域的灵魂,“文化地标”则是这个灵魂的可视符号。它可能是一幢标志性的建筑,也可能是无数人口中相传的一个话题。

本报特邀三位不同领域的专家,从各自专长的角度,阐述他们心目中承载着“江南”DNA的标志性符号。

郁有满 (无锡市方志年鉴学会会长,《无锡市志1986—2005》副主编):

泰伯庙、东林书院和工商文化

江南文脉是一个泛化的议题,涵义广而大;也是一个容易异化的议题,各地区的差异很容易造成认识差异。像有一种观点认为江南经济成就江南文化,赞同的人多,反对的人也不少。

讨论江南文脉,正是因为有“脉”才有传承,但在各个历史时期又有不同的特征,古今差异很大,很难用一个特征、一个地标、一个标识去涵盖。

就文化地标而言,吴文化无疑是无锡地区,乃至吴地最有特色的文化。吴文化地标以梅村的牌坊、泰伯庙以及鸿山的泰伯广场为表象,这些是古吴文化。至宋代,东林书院、县学(学宫)的出现,文教之风使民风为之一变,亦为历史的转折点,东林书院、学宫可以作为中古时代的地标。而能够反映近现代吴文化或江南文脉传承、发展的,无疑是工商文化。吴地工商经济发达是最有力的证明,但起决定作用的是文化传承中的人文精神,是以荣氏为代表的工商文化思想与精神。因此,我觉得荣巷的荣氏故里牌坊、荣毅仁纪念馆、梅园等荣氏纪念地可以作为文化地标。荣氏企业是无锡工商业发达的顶峰,荣氏是近代以来工商界的代表。其代表的文化精神是“艰难困苦,玉汝于成”。我们今天要振兴中华,要民族复兴,需要传承吴文化精神,更需要传承以荣氏为代表的工商文化精神。

总之,各个时代有各个时代的江南文化,既有传承性,又有时代性,继承发展永远是必须的。

史应勇 (历史学博士,江南大学人文学院副教授):

说江南,离不开“水”与“佛”

在我这个研读“中国文化史”出身的人文研究者看来,狭义的“江南”(这里所讨论的狭义“江南”,主要指的是江左地区)有两个文化地标最引人注目,一是水,一是佛。

尽人皆知“江南水乡”的概念。有了水便有了灵气,这也是人所共知的常理。历史上数次“南渡”,带来的基本是精英文化,于是这里的文化,明显呈现精英文化的影响力颇为广泛深远的特色,与有些区域俚俗文化影响力较为广泛和深远的特色有很大的不同,学术、戏曲、语言等领域,均如此。现代社会对效率和速度的追求,江南水乡河浜遍地、港汊纵横的风貌已有被遮蔽的倾向,这或许会直接影响江南的文化风貌变化。

江南另一个不容忽视的文化地标是佛教。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,其载体就在这块土地上。虽然北朝也曾经是一块佛教盛行的土地,但由于北方社会的动荡与变迁,佛教文化传承的稳定性自不及江南。

我这个念旧的文化人,深望江南这两个文化地标能够持久保存。而宗教的存在和播布,无论从社会治理、安定人心的“外王”角度,还是从追寻人类精神家园的“内圣”角度,都有存在的价值。

马俊亚 (历史学博士,南京大学历史系教授):

“文化地标”需有内涵承载记忆

现在全国各地多在致力于文化建设,这是令人可喜的盛世之兆。江苏作为人文大省,成就斐然。像南京的古城墙、总统府、中山陵文化带,以至城区的梧桐树,无不体现了这座城市的深厚历史积淀;苏州的古代园林,乃至整个老城区的保护反映了江南水乡城市的风貌,留住了几代人的乡愁;徐州对城乡各地汉文化的保护,使汉民族了解到自己的根之所系;淮安的高家堰和古运河工程,则令人叹服古代劳动人民的勤劳智慧;连云港的将军岩等遗址,不禁让人思考我们的祖先东夷民族的文化内涵。

文化地标不仅体现在保护,当然还有建设。我认为无锡的灵山文化区是成功的范例。东汉时,以彭城为中心的苏北是中国佛教始兴之地。三国以后,江南成为佛教最隆盛之区,影响之大,虽帝王也苦学佛法。灵山大佛的建设,表面上看,是新建的一个景点而已,但其背后却衔接了江南民众的精神信仰、承载着非常悠远的历史记忆。

然而,各地文化地标建设的败笔也实在太多,主要原因是利益驱动及某些人的自利。有些地区有文化必须要建设,没文化就乱编文化来建设。一旦获得建设经费,主事者的想法是设法在规定时间把钱花掉,而不是考虑文化地标建设的内涵与意义,加上一些无良学者算计自身利益远胜思考文化,一部分所谓的“文化地标”更像是“文盲地标”“胡花(钱)地标”也就不足为怪了。

(记者 汪自力)