| 蔡家彬 文 |

宗族祠堂是中国特有的社会历史现象,相比华南宗祠的豪华,安徽宗祠的轩敞,惠山祠堂群的特色是人文。无锡多书香门第,南师大江庆柏教授称之为文化家族,惠山祠堂群各氏族的祀主,多是历史上的文化名人,最多的是理学家,祠堂群的形成与理学有历史渊源。

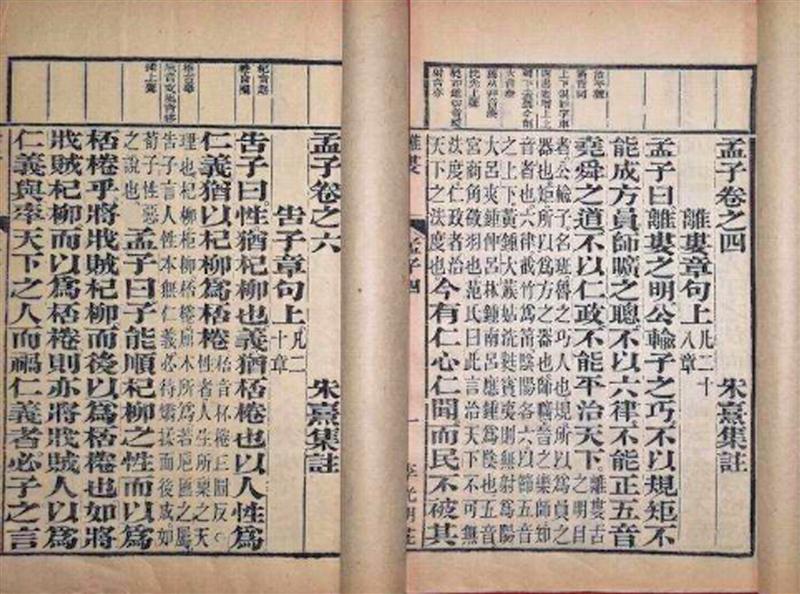

宋明理学是儒学发展的新阶段,由于以“天理”为本体和至善,所以称为理学;又称道学、宋学,冯友兰先生始称“新儒学”。宋明理学最突出贡献是“释经卫道”:一是以“义理心性”表述儒学的宇宙观和人性论,抵制佛教“色空”观,扭转了“儒门淡泊,尽归释氏”的风气,卫护了儒学的主体地位;二是朱熹《四书集注》,用理学原理重新诠释四书经典,使之成为普及教材。

宋明理学是儒学的一次转型,其社会学价值在于限止世袭特权,提升士庶阶层地位,开通了士子“读书做官”的上升通道。虽然科举制度后期走火入魔被人多所诟病,但在当时不失为一种社会公平,体现了普通士子的诉求。惠山祠堂群始于明代,盛于清代,清初统治者以理学治国,用理学整饬、收拢人心,理学的信仰、价值准则、道德伦理、行为规范影响到社会生活方方面面。理学注重履践和教化,“天理”如何落地,惠山祠堂群提供了一个很好的例证。

体现理学“敬天法祖”信仰

祠堂文化是中华民族传统文化的一部分,体现儒家信仰,也随儒学的发展而发展。古礼只有天子才可以祭天地,通过“祭天”强化身份地位等级,建立政治秩序,强调的是宗法之“礼”;朱熹礼学从“本体”阐明信仰体系与“礼”的关系,“礼即理也”,强调的是“心性”之“理”。朱熹主张“配天以祖”,把尊祖纳入敬天范畴,通过敬天尊祖“知天命”,明人表述为“敬天法祖”。明末乾清宫匾是“敬天法祖”。《康熙遗训》说:“帝王之治,必以敬天法祖为本。”

从“祭天”到“敬天”,取决于对“天”的不同认识。古代中国是农业国,天时顺逆决定一年收成的丰歉,古人对“天”的自然神性充满敬畏。儒家用“天命”“天道”“天理”“天人合一”等多种学说表述“天”,朱熹把威权之“天”改造成讲道理的“天”:“天之所以为天者,理而已,天非有此道理,不能为天。”(《朱子语类》卷二五)在中国,“天”是至高无上的,虽皇帝也只是“奉天承运”;“天”是无所不在的,“人在做,天在看”;“天”又是神秘莫测的,“天不言”,以灾祸宣示惩诫。古代中国,“天”就是“无所不能、无所不在”的“上帝”,六经中“上帝”与天是同义语,孔子有时也用“上帝”来代表天。

“法祖”,即效法先人,这又涉及另一个概念“孝”。儒家“以孝治天下”有双重社会学含义,一是“入则孝、出则忠”,“求忠臣必于孝子之门”。二是敬畏历史。不同于外国的宗教治国,中国是人文治国,以历史的经验或教训作为价值判断的标准。《中庸》说:“夫孝者,善继人之志,善述人之事者也。”最大的孝是“继志述事”,孔子称之为“达孝”:“武王、周公,其达孝乎……事死如事生,事亡如事存,孝之至也”。(《中庸》)

“敬天法祖”概括了儒家信仰。敬天,是因为“天”有自然神性;法祖,则是为了“继志述事”。惠山祠堂群申遗,要向老外说明祭祖法祖不是“偶像崇拜”:祭祀的仪式庄严肃穆,峨冠博带,敛声屏气,“祭神如神在”(《论语·八佾》),但不等于求神问卜,孔夫子有明训:“敬鬼神而远之。”(《论语·雍也》)

祭祖只是保留了祭祀庄重的仪式感,实质内容是追思先人,继承遗志。追思先人,是世界各民族的共性,有普遍性;“敬天法祖”则是古代中国突出的信仰和治理方式,这是一种值得保存的历史文化遗产。

理学祭祀制度变革的产物

祭祀是儒家礼仪中最重要的部分,吉、凶、宾、军、嘉五类礼制,祭祀居吉礼之首。古代只有天子有祀天祭地和祭太祖的权利;宋代及以前,只有三品官以上可以建立家庙,且只允许祭祀高、曾、祖、祢四世;四品以下不设家庙,“庶人无庙,祭于其寝”。人皆有祖先,平民不能祭始祖,这不合孝道,理学家提议改革祭祀制度,以立庙修谱“管摄天下人心,收宗族,厚风俗,使人不忘本”(张载《经学理窟》)。朱熹主张放宽对民间祭祖的限制,通过祭祖“崇化导民”,教忠教孝。朱熹《家礼》,避开“家庙”称“祠堂”,官员不分等级统称“君子”,提议“君子将营宫室,先立祠堂于正寝之东”。明嘉靖十五年,礼部尚书夏言上疏得到明世宗肯定,“诏天下臣民得祀始祖”,并允(默)许民间联宗立庙。

民间祠堂有两种,一种是宗族祠堂,在安徽等地农村,宗祠是封建宗法制度的组成部分,“皇权不下县,县下惟宗族”,皇权与族权结合,宗祠有部分行政权和准司法权。一种是联宗祠堂,同姓族人“敦宗睦族”,宗法特征减退,人文因素增加。宗族祠堂修族谱用“小宗之法”,自宗子上溯五世为始祖。联宗祠堂修族谱用“大宗之法”,合族认同祖宗中的某位历史文化名人为始祖。为了提高本家族在社会中的声望和地位,当时无锡纂修族谱多采用“大宗之法”。

联宗修谱改变了原有宗族的性质,也改变了社会治理结构。首先,族长不再是直系血亲的宗子,而是由族人公推社会影响力大的宗亲,有点类似现代社会组织的“议长”;其次,祀主往往不是该族的始迁祖,而是公认的祖宗中的某位贤达,联宗修谱演化成氏族的文化寻根运动;再次,基层治理组织发生变化,通过联宗把士大夫和士子组织起来,族长以“崇德报功”为号召,用理学道德伦理、“族训”“乡约”教化族人,通过设义田、义仓、义塾等调节族内贫富差距。政府支持联宗组织,发挥“缙绅”在地方治理中的作用,除了“报可”(审批)之外,还给予义田免税赋优惠,族长有参与地方政事的话语权。

明代嘉万以后,无锡民间祠堂多数属于联宗组织,祭祀祖宗中的历史名人,仿照《吕氏乡约》《朱子家训》,制订本族的族训族规,建立义庄义学。祠堂成群反映绅士地位的提高,“士绅”“商绅”共同进入“缙绅”行列,为民国初年无锡“地方自治”打下了基础。

主祀从祀的著名理学家

自北宋杨时讲学,无锡形成浓厚的学术氛围,宋室南迁,无锡成了读书人的期许之地。明代无锡一度是宋明理学的学术中心。清初康熙重用理学名臣,旌表理学先贤。无锡金匮两县疏理既存祠堂,通过奉旨、奉帑(拨款)、奉檄(部省批准)、编祭等不同方式,引导48所祠堂修缮或新建(光绪《无锡金匮县志》卷十二<祠祀>),祀主的遴选首选大儒,学术标准超越了传统的“德、爵、功”标准。多种原因使惠山祠堂群形成理学特色,北宋理学先驱、北宋理学“五子”、“濂洛关闽”四学派创始人,南宋理学“朱学”“心学”“气学”“实学”四个流派代表人物,“东南三贤”几乎全被“请”来成为各祠堂祀主或从祀:

北宋理学先驱:范仲淹(范文正公祠),创“高平学派”,识拔胡缓、孙复、石介理学“三先生”;胡瑗(胡文昭公祠),世称安定先生。“朝廷之有高平,学校之有安定,而宋学规模遂建。”(钱穆《中国近三百年学术史》)

北宋理学“五子”:“濂学”创始人周敦颐(濂溪周夫子祠);“关学”创始人张载(张明公祠);“洛学”的创始人程颢、程颐兄弟,无锡是洛学南传第一站,杨时(鸿山杨氏始祖)是二程的弟子,邹浩(邹忠公祠)、尤袤(尤文简公祠)则是二程的再传弟子,蒋重珍(蒋氏宗祠)是三传弟子;邵雍(邵宝先祖),以易理建立集自然、社会、人生为一体的象数体系,提出“心是太极”的宇宙观。司马光(司马温公祠),其《资治通鉴》“以史明理”,朱熹把司马光与北宋理学五子并列,故又有六先生一说。司马光朔学与苏轼蜀学、二程洛学鼎足而三,苏轼(苏祠)也是重要的理学家,其哲学成就被文学淹没了(钱穆《宋明理学概述》)。

南宋理学四个流派:“朱学”,朱熹(徽国公祠),又是“闽学”的创始人。“心学”,陆九渊(陆宣公祠从祀)。“气学”,吕大钧,张载的弟子。“实学”,吕祖谦(吕东莱先生祠),“浙东实学”创始人;陈亮(陈文范公祠从祀?),“浙东实学”永康学派的代表人物;叶适(叶司空祠从祀?),“浙东实学”永嘉学派的代表人物。朱熹、吕祖谦、张栻并称南宋理学“东南三贤”,张栻(张文贞公祠从祀),洛学南传的另一支湖湘学派的创始人。

与惠山祠堂群有关的著名理学家还有:宋儒刘子翚(刘氏家祠),朱熹义父兼老师,培育朱熹成才,义行入明成祖《为善阴隲书》;邵宝(邵文庄公祠),其《学史》《简端录》发东林讲学先声;唐顺之(唐襄文公祠),其学说体现了中晚明儒学向经世实学转型;陆世仪、陆陇其,清初并称“二陆”,入祀陆宣公祠;高世泰、高愈,清初并称“二高”,分别有无锡学派和锡山学派,高世泰继东林讲学三十年,识拔王夫之,清大学士熊赐履出其门下,熊后成康熙帝师。

惠山祠堂群的现代价值在于文化寻根,以历史唯物主义为指导,继承理学文化精华,扬弃其糟粕,唤起文化记忆,增强文化自信,是我们这一代人的责任。