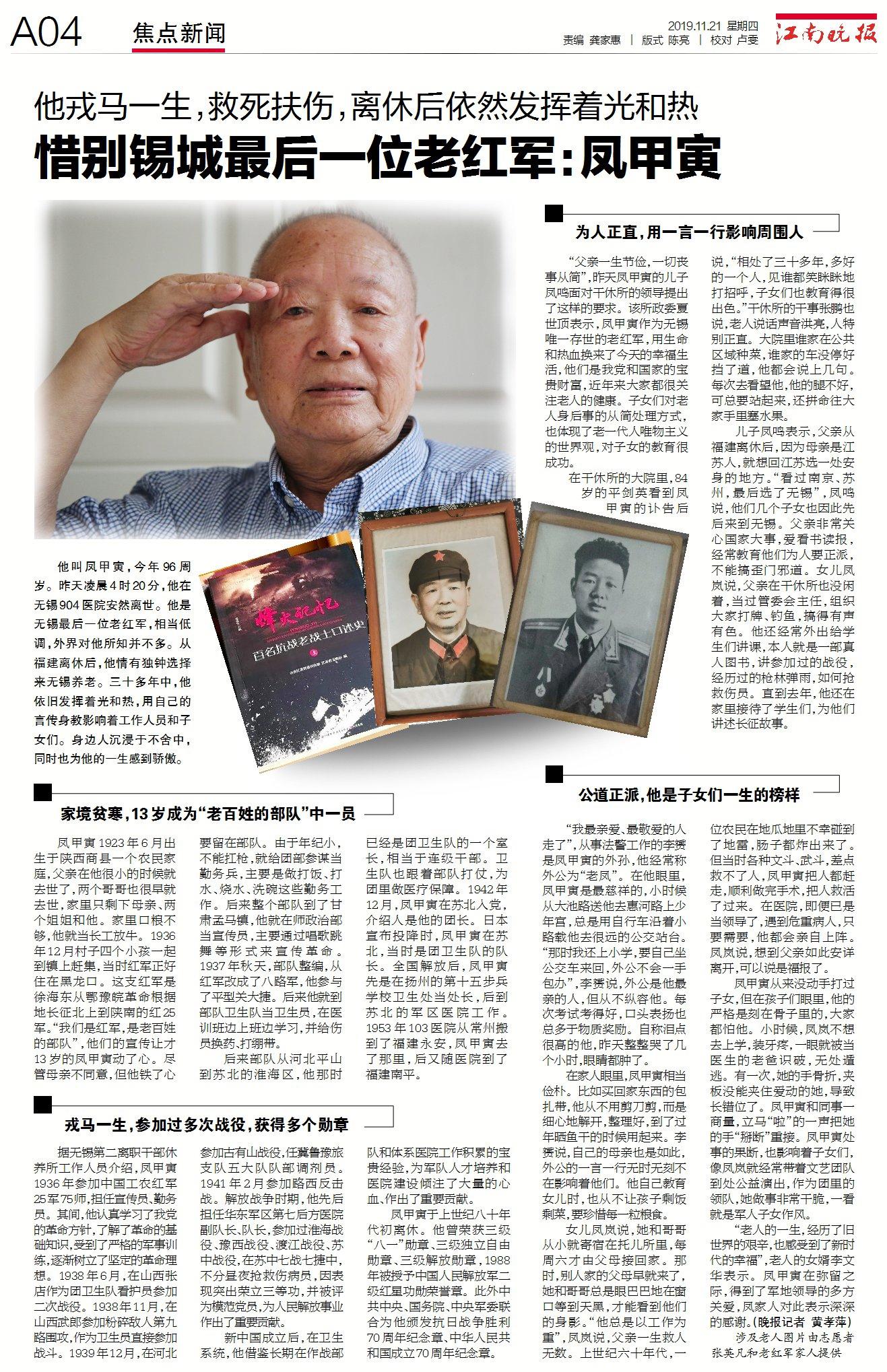

他叫凤甲寅,今年96周岁。昨天凌晨4时20分,他在无锡904医院安然离世。他是无锡最后一位老红军,相当低调,外界对他所知并不多。从福建离休后,他情有独钟选择来无锡养老。三十多年中,他依旧发挥着光和热,用自己的言传身教影响着工作人员和子女们。身边人沉浸于不舍中,同时也为他的一生感到骄傲。

家境贫寒,13岁成为“老百姓的部队”中一员

凤甲寅1923年6月出生于陕西商县一个农民家庭,父亲在他很小的时候就去世了,两个哥哥也很早就去世,家里只剩下母亲、两个姐姐和他。家里口粮不够,他就当长工放牛。1936年12月村子四个小孩一起到镇上赶集,当时红军正好住在黑龙口。这支红军是徐海东从鄂豫皖革命根据地长征北上到陕南的红25军。“我们是红军,是老百姓的部队”,他们的宣传让才13岁的凤甲寅动了心。尽管母亲不同意,但他铁了心要留在部队。由于年纪小,不能扛枪,就给团部参谋当勤务兵,主要是做打饭、打水、烧水、洗碗这些勤务工作。后来整个部队到了甘肃孟马镇,他就在师政治部当宣传员,主要通过唱歌跳舞等形式来宣传革命。1937年秋天,部队整编,从红军改成了八路军,他参与了平型关大捷。后来他就到部队卫生队当卫生员,在医训班边上班边学习,并给伤员换药、打绷带。

后来部队从河北平山到苏北的淮海区,他那时已经是团卫生队的一个室长,相当于连级干部。卫生队也跟着部队打仗,为团里做医疗保障。1942年12月,凤甲寅在苏北入党,介绍人是他的团长。日本宣布投降时,凤甲寅在苏北,当时是团卫生队的队长。全国解放后,凤甲寅先是在扬州的第十五步兵学校卫生处当处长,后到苏北的军区医院工作。1953年103医院从常州搬到了福建永安,凤甲寅去了那里,后又随医院到了福建南平。

戎马一生,参加过多次战役,获得多个勋章

据无锡第二离职干部休养所工作人员介绍,凤甲寅1936年参加中国工农红军25军75师,担任宣传员、勤务员。其间,他认真学习了我党的革命方针,了解了革命的基础知识,受到了严格的军事训练,逐渐树立了坚定的革命理想。1938年6月,在山西张店作为团卫生队看护员参加二次战役。1938年11月,在山西武郎参加粉碎敌人第九路围攻,作为卫生员直接参加战斗。1939年12月,在河北参加古有山战役,任冀鲁豫旅支队五大队队部调剂员。1941年2月参加路西反击战。解放战争时期,他先后担任华东军区第七后方医院副队长、队长,参加过淮海战役、豫西战役、渡江战役、苏中战役,在苏中七战七捷中,不分昼夜抢救伤病员,因表现突出荣立三等功,并被评为模范党员,为人民解放事业作出了重要贡献。

新中国成立后,在卫生系统,他借鉴长期在作战部队和体系医院工作积累的宝贵经验,为军队人才培养和医院建设倾注了大量的心血、作出了重要贡献。

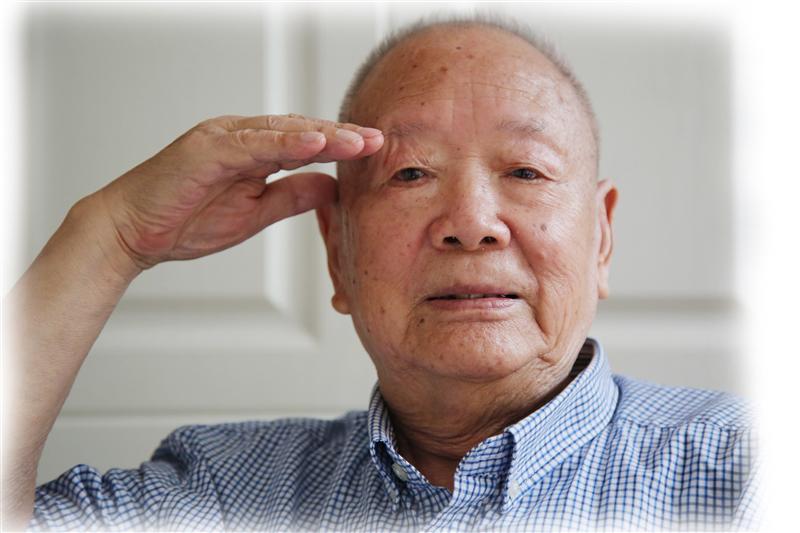

凤甲寅于上世纪八十年代初离休。他曾荣获三级“八一”勋章、三级独立自由勋章、三级解放勋章,1988年被授予中国人民解放军二级红星功勋荣誉章。此外中共中央、国务院、中央军委联合为他颁发抗日战争胜利70周年纪念章、中华人民共和国成立70周年纪念章。

为人正直,用一言一行影响周围人

“父亲一生节俭,一切丧事从简”,昨天凤甲寅的儿子凤鸣面对干休所的领导提出了这样的要求。该所政委夏世顶表示,凤甲寅作为无锡唯一存世的老红军,用生命和热血换来了今天的幸福生活,他们是我党和国家的宝贵财富,近年来大家都很关注老人的健康。子女们对老人身后事的从简处理方式,也体现了老一代人唯物主义的世界观,对子女的教育很成功。

在干休所的大院里,84岁的平剑英看到凤甲寅的讣告后说,“相处了三十多年,多好的一个人,见谁都笑眯眯地打招呼,子女们也教育得很出色。”干休所的干事张鹏也说,老人说话声音洪亮,人特别正直。大院里谁家在公共区域种菜,谁家的车没停好挡了道,他都会说上几句。每次去看望他,他的腿不好,可总要站起来,还拼命往大家手里塞水果。

儿子凤鸣表示,父亲从福建离休后,因为母亲是江苏人,就想回江苏选一处安身的地方。“看过南京、苏州,最后选了无锡”,凤鸣说,他们几个子女也因此先后来到无锡。父亲非常关心国家大事,爱看书读报,经常教育他们为人要正派,不能搞歪门邪道。女儿凤岚说,父亲在干休所也没闲着,当过管委会主任,组织大家打牌、钓鱼,搞得有声有色。他还经常外出给学生们讲课,本人就是一部真人图书,讲参加过的战役,经历过的枪林弹雨,如何抢救伤员。直到去年,他还在家里接待了学生们,为他们讲述长征故事。

公道正派,他是子女们一生的榜样

“我最亲爱、最敬爱的人走了”,从事法警工作的李赟是凤甲寅的外孙,他经常称 外公为“老凤”。在他眼里,凤甲寅是最慈祥的,小时候从大池路送他去惠河路上少年宫,总是用自行车沿着小路载他去很远的公交站台。“那时我还上小学,要自己坐公交车来回,外公不会一手包办”,李赟说,外公是他最亲的人,但从不纵容他。每次考试考得好,口头表扬也总多于物质奖励。自称泪点很高的他,昨天整整哭了几个小时,眼睛都肿了。

在家人眼里,凤甲寅相当俭朴。比如买回家东西的包扎带,他从不用剪刀剪,而是细心地解开,整理好,到了过年晒鱼干的时候用起来。李赟说,自己的母亲也是如此,外公的一言一行无时无刻不在影响着他们。他自己教育女儿时,也从不让孩子剩饭剩菜,要珍惜每一粒粮食。

女儿凤岚说,她和哥哥从小就寄宿在托儿所里,每周六才由父母接回家。那时,别人家的父母早就来了,她和哥哥总是眼巴巴地在窗口等到天黑,才能看到他们的身影。“他总是以工作为重”,凤岚说,父亲一生救人无数。上世纪六十年代,一位农民在地瓜地里不幸碰到了地雷,肠子都炸出来了。但当时各种文斗、武斗,差点救不了人,凤甲寅把人都赶走,顺利做完手术,把人救活了过来。在医院,即便已是当领导了,遇到危重病人,只要需要,他都会亲自上阵。凤岚说,想到父亲如此安详离开,可以说是福报了。

凤甲寅从来没动手打过子女,但在孩子们眼里,他的严格是刻在骨子里的,大家都怕他。小时候,凤岚不想去上学,装牙疼,一眼就被当医生的老爸识破,无处遁逃。有一次,她的手骨折,夹板没能夹住爱动的她,导致长错位了。凤甲寅和同事一商量,立马“啦”的一声把她的手“掰断”重接。凤甲寅处事的果断,也影响着子女们,像凤岚就经常带着文艺团队到处公益演出,作为团里的领队,她做事非常干脆,一看就是军人子女作风。

“老人的一生,经历了旧世界的艰辛,也感受到了新时代的幸福”,老人的女婿李文华表示。凤甲寅在弥留之际,得到了军地领导的多方关爱,凤家人对此表示深深的感谢。(晚报记者 黄孝萍)

涉及老人图片由志愿者张英凡和老红军家人提供