| 陈尧明 文 |

翻开整部华夏绘画史,江南画家可谓群星璀璨。据大数据,明代时全国共有画家1114人,而江南画家就有806人(其中南直隶553人,浙江253人),占全国书画家比例高达72.4%。除了人数上的绝对优势,在中国绘画史各个阶段和重要节点上,江南画家也起到了关键性的作用。

顾恺之:

中国画史第一人

据《无锡顾氏大宗世谱》载:东晋名士顾恺之,家世显赫,从小饱受诗书熏陶,艺术学养深厚。

三国时期曹植的《洛神赋》是文学史上的词赋名篇,讲述了作者在洛水之滨邂逅“洛神”的虚幻浪漫,写尽对“洛神”的思慕爱恋。顾恺之据此创作了《洛神赋图》,并演绎得十分传神,长卷式的画面重现了赋文中哀伤凄婉的氛围,显示出独特的艺术想象力与高超的艺术表现力。画长五米多,女神和曹植的身影不断重复出现,上演相遇和别离的情节。线条像春蚕吐丝一样,幻想中的女神身材修长、锦衣华服,裙带飘逸,凌波微步,流动感跃然纸上。长卷的叙事性表达如“连环画”一般让人看了欲罢不能,沉醉其中。

而奠定他“中国绘画史上第一人”地位的,除了《洛神赋图》之外,还有《女史箴图》和《列女图》,这些传世之作中的线条同样为人称道:春云浮空,春蚕吐丝,流水行地,纯朴自然,他就是用这种极细软而又极富内韧的线条塑造了笔下的美丽人物。顾恺之绘画的最大特点是“以形写神”,对于人物不仅塑造形象逼真,更重要的是通过外在形象表现出人物的内心独白和性格特征,这是难得一见的功力。他影响了后世众多画家。

董源:

南派山水画开山鼻祖

五代时期的董源,自称“江南人”,南唐中主时任北苑副使,故又称“董北苑”。擅画山水,兼工人物、禽兽,其山水画笔力沉雄,以描绘峰峦晦明、洲渚掩映、林麓烟霏、草木畅茂的江南景色见长,善用披麻皴和点苔法表现草木丰茂、秀润葱郁的江南山峦。他用笔甚草草,近视几不类物象,远观则景物粲然,米芾谓其画“平淡天真,唐无此品”。

在东晋顾恺之的时代,山水仅仅是依附于人物画的配景,而且缺失与人物正确的比例关系和远近层次。到南朝五代,山水画开始具备独特的审美内秀和美感享受,脱离了人物画自成一体。董源开辟了江南水墨山水画派,也是画史上最早的山水画流派,标志着山水画在艺术上的独立。

董源率真潇洒的笔致,自然、放达和潇散的审美趣味,影响了后世许多重要画家,如米芾、苏轼、董其昌、黄公望等,受到这些文人画的开宗立派者推崇。他的山水画在元明清乃至近代的山水画坛上占据重要地位,自成一派新风,有《夏景山口待渡图》《潇湘图》《龙宿郊民图》等画作传世。

元四家:

南派山水的经典传家

画坛公推的元季四大家黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒都是江南人氏,而浙江吴兴的赵孟頫更是元代画坛领袖。

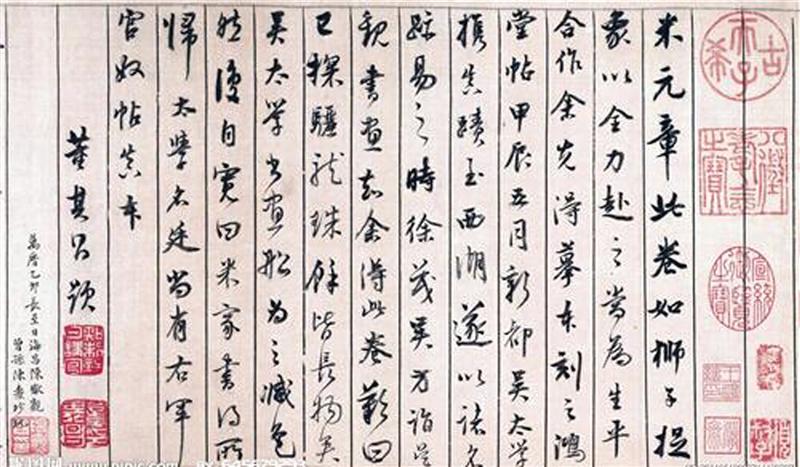

赵孟頫提出“书画本来同”,以书法入画,使绘画的文人气质更为浓烈,韵味变化增强。他不仅书法好,在绘画上也是十项全能,人物、花鸟、墨竹、枯木竹石、鞍马、禽兽无所不能,且极精绝。山水画造诣亦高,有《鹊华秋色》《洞庭东山图》《重江叠嶂》《双松平远》等传世,他的绘画兼有诗、书、印之美,相得益彰,奠定了他在元代画坛的领导地位。

元四大家首推大器晚成的黃公望,他五十岁才开始学画,归隐浙江富阳。黄公望常在长江和钱塘江上行走,得江流蜿蜒山川迎送之情,所以构图极具掩映弯转之态,在最著名的《富春山居图》中,笔墨平行中有交错,紊乱中有秩序,墨色淡雅自然,线条疏松流畅,成为中国山水画中“披麻皴”法之最高标准。

吴镇,浙江嘉兴人。以笔墨苍老酣沉为后世称道,他的披皴法与黄公望齐名,是后来文人画所奉为经典的作品,如《洞庭渔隐图》《清江春晓图》,皴法的成熟和笔墨的厚重跃然纸上。他最喜欢画“渔隐”的主题,用笔苍茫有致,流露对恬淡超然的隐逸生活向往。

王蒙,浙江吴江人,赵孟頫之外孙。他的画风与赵氏相去甚远,作品构图十分饱满,布局复杂,有郁郁苍苍、密茂磅礴之气概,用牛毛解索等皴,写夏山最能表现其深秀特色,人称之为笔精墨妙。

倪瓒,无锡人,家产富饶,有洁癖,是“元四家”最具性格的一位。他主张“逸笔草草”,画面萧肃空远,为中国山水画另生一种“以天真幽淡为宗”的新格局。倪云林对山水画的另一大贡献是创造了“折带皴”的笔法。以侧锋的重叠转折交互,皴擦出石之纹理和远山的脉络,不落凡尘,臻于化境。他的《江岸望山图》《紫芝山房图》《容膝斋图》《松林亭子图》均笔简意远、惜墨如金。

明四家:

吴门画派风雅自现

相对“元四家”,明代江南四位著名画家沈周、文徵明、仇英和唐寅,被后世称为“明四家”,因为都是苏州人,又称“吴门四家”。明前期还有个桥梁人物王绂,精枯木竹石,擅长山水,兼有王蒙郁苍的风格和倪瓒旷远的意境,对吴门画派有一定影响。

王绂,无锡人,号九龙山人。他生平坎坷,经历多、见识广,山水有浩阔的意境和苍茫的笔墨,名作有《潇湘秋意》和《山亭文会图》等。

自沈周开创的吴门画派,基本上被认为是继承“元四家”文人画传统的体系,晚明之后成为中国山水画的主流。

沈周,吴门画派开宗大师。其绘画题材广泛,山水、人物、花鸟皆能,尤以山水最负盛名,在表现形式上呈“细”“粗”两种面貌。笔墨上既汲取宋院体和明浙派的硬度和力感,同时又保留元人的含蓄笔致,于凝重中显浑厚。代表作有《庐山高图》《策杖图》《仿董巨山水图》等,长卷《沧州趣图》是他晚年的杰作。

文徵明,吴派巨擘。他诗文书画均佳,性情温和,寿高九旬,子侄、学生都受其影响和传授,是将吴派发扬光大的历史性功勋人物。他的山水画粗细风格迥异。一类闲静明秀,尽显高雅本色,另一类所谓的“粗文”,如八十岁所作《古木寒泉图》,劲遒条畅。

唐寅,字伯虎,人称“江南第一风流才子”。擅长诗文书画,题材范围宽广,独出机杼不拘一格。在绘画技法上又有“淡斧劈法”的新贡献。在人物画上,唐寅的《王蜀宫妓图》为仕女创立了“三白法”,即用白粉敷于人物的额头、鼻翼、面颊以增加立体感,使人物脸型显得立体丰满。唐伯虎的画贵在立异创新,影响深远。

仇英,初为漆工,摹古功底深厚,尤擅长工笔重彩人物与青绿山水,自成一家,被称为异才。他的《汉宫春晓图》堪称中国“重彩仕女第一长卷”,近6米的画卷中115个人物,个个衣着鲜丽,姿态各异。

董其昌:

华亭画派杰出代表

董其昌,别号香光居士,松江华亭人。明后期大臣,书画家,董其昌擅画山水,笔致清秀中和,恬静疏旷。以佛家禅宗喻画,倡“南北宗”论,为“华亭画派”杰出代表,并有“颜骨赵姿”之美。其画及画论对明末清初画坛影响甚大,比如书法,他认为“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意”,一句话精准囊括三朝书法的审美精髓,对后世产生了很大的影响。

在他四十余岁的盛年,悠居林泉,博采众长,心闲手熟,创作了《葑泾访古图》《鹤林春社图》《浮岚暖翠图》《神楼图》《西湖八景图》等许多描绘江南风光的名作。董其昌的山水画大体有两种面貌,一种是水墨或兼用浅绛法,比较常见;另一种则是青绿设色,比较少见。他十分注重师法古人的传统技法,题材变化较少,但在笔和墨的运用上有独特的造诣。他作画强调写意,加之兼长书法、诗文,诗、书、画相映成趣,和谐一致,成为文人画追求意境的典范。

石涛:

扬州八怪的领路人

石涛,中国绘画史上一位重要人物,既是绘画实践的探索者、革新者,又是艺术理论家。扬州八怪受其影响甚大。

他是明靖江王后裔,幼年家变后落发为僧,半世云游,以卖画为业。明末清初的画坛,临摹抄照为主流,萎靡不振。这时,石涛提出“笔墨当随时代”“无法而法”的主张,宛如空谷足音,震动画坛。石涛山水画从写生得来,盎然生气,哲思感情,相互揉合,画境灵活生动,别具一格。其传世作品有《搜尽奇峰打草稿图》《山水清音图》《竹石图》等。

石涛的理论和实践开“扬州一派”,及至孕育出“扬州八怪”等一批具有创新精神的画家群体。他们力图创造“推天接地之文,震惊雷雨之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画”,不随时俗,由于有违传统欣赏习惯,令人新奇之余也颇有些“怪异”。他们在生活上大都历经坎坷,最后既卖画为生又以画寄情,在艺术上有一定的追求,不同于一般的画工,达到了立意新、构图新、技法新的境界。

扬州八怪中最具代表的人物是郑板桥。他为官之余仍以书画营生,擅画兰、竹、石、松、菊等。代表作《竹石图》,竹子艰瘦挺拔,节节屹立而上,直冲云天;每张叶子都有着不同的表情,墨色水灵,浓淡有致,逼真地表现出竹的质感。徐悲鸿曾在郑板桥的一幅《兰竹》画上题云:“板桥先生为中国近三百年最卓越的人物之一。其思想奇、文奇、书画尤奇。观其诗文及书画,不但想见高致,而其寓仁悲于奇妙。尤为古今天才之难得者。”

徐悲鸿:

中国美术教育奠基人

江南代有才人出,江苏宜兴人徐悲鸿对现代中国画坛作出了历史性的贡献,被称之为“现代绘画之父”“现代中国绘画之祖”“中国现代美术的曙光”。

徐悲鸿,早年曾留学法国学西洋画,归国后长期从事美术教育,1941年后任中国美术学院院长,培养了中国美术五辈人才,被尊为中国现代美术教育的奠基人、“五四”以来中国文化巨匠之一。2003年,全国书画院系统最高美术奖项“徐悲鸿美术奖”设立, 以纪念徐悲鸿的巨大贡献。

徐悲鸿立足中国现代写实主义美术,提出了《中国画改良论》。强调国画改革融入西画技法,提出“素描是一切造型艺术的基础”,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵。中国画史上,完全不同于传统的人物是从徐悲鸿的“素描论”开始的。

徐悲鸿擅长人物、走兽、花鸟,尤其画奔马开创大写意一派。其一生创作以骏马为主题的作品最为著名,成为个人风格象征。一匹匹昂头挺胸、奋力奔跑的马儿给人以生机和力量,表现出令人振奋的昂扬精神。