| 一千度 文 |

乔伊斯《都柏林人》

《都柏林人》书中的15个故事,仿佛在描述同一个故事。都柏林人似乎都处在颓废中。这个城市处于麻木状态,这种状态被笼罩在一片死寂中。形形色色的人行走于都柏林这座城市中,经历微不足道的事情,与此同时,感到孤独、蠢动或是绝望。

故事中的人物从孩子变成少年,又进入青年、中年。乔伊斯试图通过这样的顺序,来展示爱尔兰社会的精神症结。乔伊斯笔下的人物,是讽刺、温情、敏感的混合体。从这些陌生脸庞中,可以洞察19世纪末都柏林沉闷而虚伪的社会生活。透过虚构的人物,我们可以想象出一个敏感的爱尔兰少年,怎样挣脱种种感情羁绊和精神樊篱,走进爱尔兰的文学史。

似乎每个地方都有人生活劳作着,生生不息,微小却持久。这种永恒在任何一个地方都存在着。乔伊斯的都柏林也不例外。都柏林是瘫痪的、麻木的。每个平凡的都柏林人也是默默无闻,甚至是绝望的。颓废可能是人的常态,人的行尸走肉构成了整个社会环境的“瘫痪”。没有人能拯救这种绝望,只能像一片树叶,在湍急的水流中被带走。

阅读乔伊斯的都柏林以及都柏林人,我总会想起贾樟柯的山西汾阳。乔伊斯的语言简洁跳跃,内心独白直接又抑制。可能无论是都柏林抑或是山西,人的生存方式与状态,大抵是相同的。愿意承认这一点,创作就是充满自信的,不会担忧自己只涵盖了自己生活的环境——哪里的人与生活,都是有普遍性的吧。

在《都柏林人》中能看到乔伊斯的生活经历。在《伊芙琳》和《一朵小小的云》中,都能看到他与诺拉的热烈爱情。这种感情吸引并且莫名鼓舞着我。诺拉只是一名来自爱尔兰乡野的姑娘,没有受过上流社会的教育,但她那种活泼直率的天性,以及性感自然的女性气质,深深吸引了过于“有教养”的青年乔伊斯,他感到自己内心的种种叛逆倾向,在诺拉身上得到了充分体现。自己因为爱上这个非上流社会的女子而充满了艺术的灵性。这种气息在书中得以体现,并使我着迷。

《大象席地而坐》中的胡迁

在荒诞、如废墟般的生活中每个人不同的反应:徒劳的挣扎与仿佛触手可及的希望。这一切驳杂的事物聚在一起,我们就像那头麻木的大象,静默地席地而坐——这,就是胡迁《大象席地而坐》的主题。

胡迁的文字简单,像一阵迅速的热风。他的心思不在文字上。仿佛一个带有绝对棱角的青年,面红耳赤地急于表达着什么。胡迁的情节性很强,然而在文字的安排上显得并不精致。他热烈却徒劳,最后陷入平静。在他的文字中,可以敏锐地捕捉到雷蒙德·卡佛的气质,但很快又溜走,变成只属于胡迁的独特凛冽气质。

现在胡迁很好地走了。留下他以前带回家的猫——他原想着和猫一起撑过灰色的生活。但他提前离开了,用了一种极端的方式。留下了还未上映的《大象席地而坐》和《大裂》。四个小时的电影也的确难以在院线上映。

文牧野导演的《我不是药神》中饰演黄毛的章宇,是胡迁的朋友。他为胡迁的死写下《我惠存这重击》。当女人、动物都无法安慰生活时,就选择了死亡。从胡迁的文字和他分享的歌单中,就已经能嗅出压抑、干涩的气味。在之后,像是得以印证。

因为他的死,单凭这一点,他的文字看上去比任何时候都有力量,如雷贯耳。他的文字是难抑的暗色系,但惊人的,文字中仍透露出他对这个世界的愿景。这种建立在废墟昏暗中的愿景,莫名地打动我。在他死亡的事实上,这种愿景于我显得愈发耀眼。

读沈从文

“不折不从,亦慈亦让;星斗其文,赤子其人。”沈从文在湘西的墓碑上,刻着这16个字。它们准确地写出沈从文无论在做人还是写字上的态度。

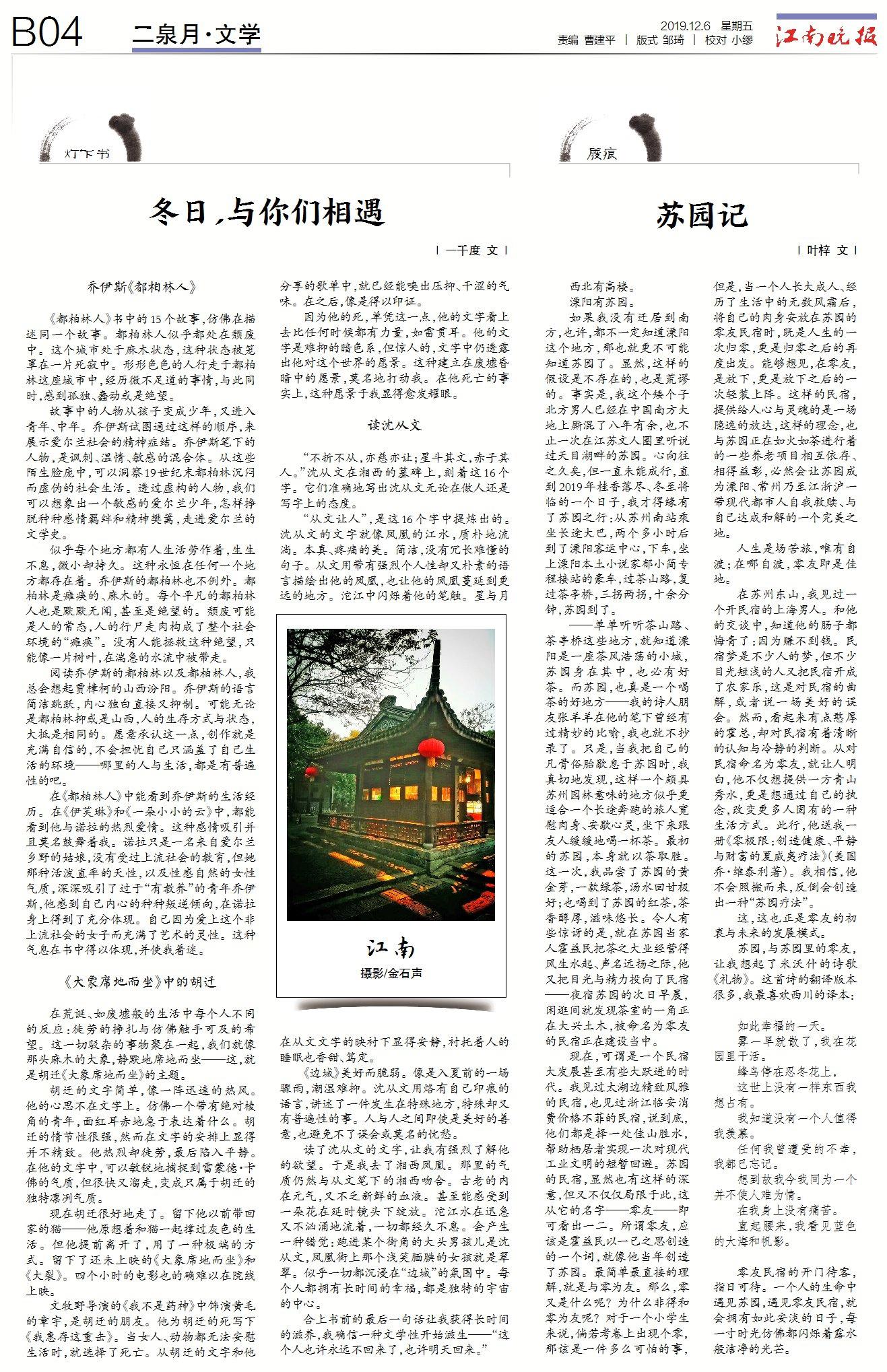

“从文让人”,是这16个字中提炼出的。沈从文的文字就像凤凰的江水,质朴地流淌。本真、疼痛的美。简洁,没有冗长难懂的句子。从文用带有强烈个人性却又朴素的语言描绘出他的凤凰,也让他的凤凰蔓延到更远的地方。沱江中闪烁着他的笔触。星与月在从文文字的映衬下显得安静,衬托着人的睡眠也香甜、笃定。

《边城》美好而脆弱。像是入夏前的一场骤雨,潮湿难抑。沈从文用烙有自己印痕的语言,讲述了一件发生在特殊地方,特殊却又有普遍性的事。人与人之间即使是美好的善意,也避免不了误会或莫名的忧愁。

读了沈从文的文字,让我有强烈了解他的欲望。于是我去了湘西凤凰。那里的气质仍然与从文笔下的湘西吻合。古老的内在元气,又不乏新鲜的血液。甚至能感受到一朵花在延时镜头下绽放。沱江水在迅急又不汹涌地流着,一切都经久不息。会产生一种错觉:跑进某个街角的大头男孩儿是沈从文,凤凰街上那个浅笑腼腆的女孩就是翠翠。似乎一切都沉浸在“边城”的氛围中。每个人都拥有长时间的幸福,都是独特的宇宙的中心。

合上书前的最后一句话让我获得长时间的滋养,我确信一种文学性开始滋生——“这个人也许永远不回来了,也许明天回来。”