| 苏雁、孙宁华 文 |

在历史文化名城江苏常熟,引线街是一条颇具古色的老街,此街因有清末同治、光绪两朝帝师翁同龢在此为其姐购置的一座三进老屋而每每令路人注目。然而,这座老宅的声名远播并不仅仅因为是翁氏一族,它还见证了一位清诗研究大家——钱仲联先生的诞生和成长。

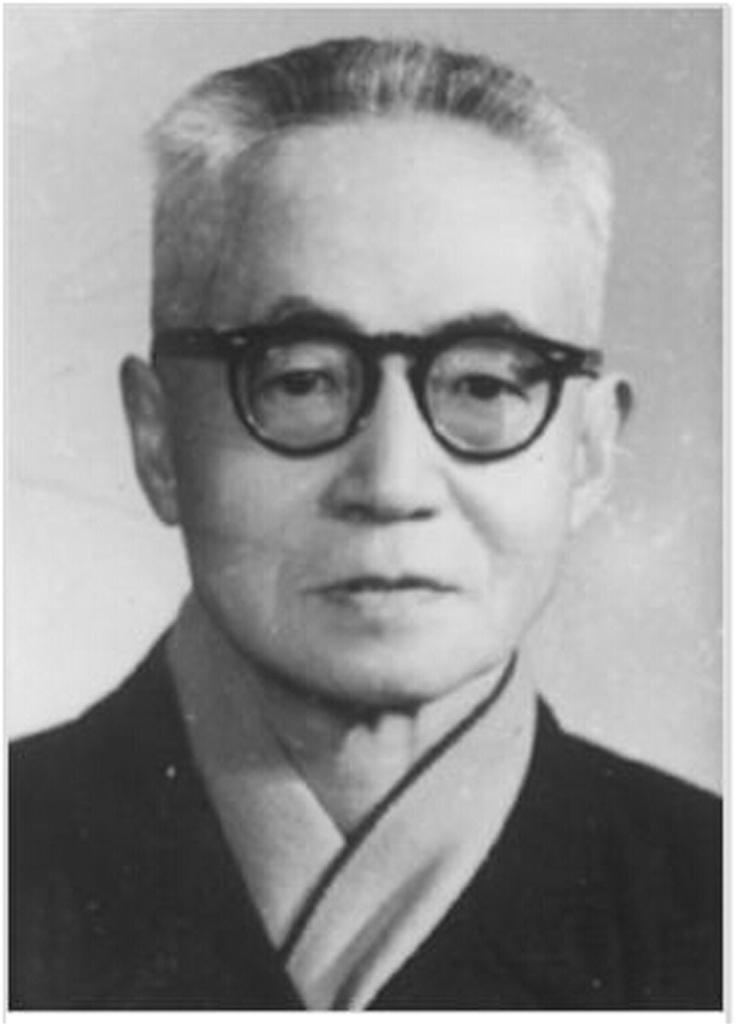

承家学,遇名师

1908年的农历九月初三,即1908年9月26日,一声男婴的响亮啼哭为常熟引线街的钱家带来了满室喜气。男婴的祖父钱振伦是道光十八年戊戌(1838)二甲进士,与曾国藩为同年,曾任国子监司业,为晚清著名骈文家,著有《鲍参军集注》《樊南文集补编》《示朴斋随笔》等。男婴的祖母翁端恩是咸丰体仁阁大学士翁心存之女、翁同龢之姊,擅长诗词,叶恭绰曾选其《簪花阁词》入《全清词钞》,徐世昌选其诗入《晚晴簃诗汇》。男婴的父亲于光绪年间随同堂兄钱恂、堂弟钱玄同(钱三强之父)到日本留学。男婴的母亲是近代诗人沈汝瑾的堂妹。诞生在这样的书香门第,男婴自然被寄予了更多期望,长辈们为他取名为萼孙,字仲联。

在母亲柔吟轻唱的吴语山歌、唐诗宋词、弹词故事中,幼时的钱仲联接受着中国古典文化的熏陶。小学期间,钱仲联则在父亲的督责下,一部接着一部抄写祖父的著作稿本,正是这看似枯燥艰辛的经年抄写为他打下了坚实的国学基础,也更为他后来成为现当代著名旧体诗人提供了丰富的学养。钱振伦于诗学曾注《鲍参军集》,后来钱仲联又著《鲍参军集补注》,祖孙同著一书,珠联璧合,堪称文坛佳话。

8岁时,钱仲联从学于舅父沈企棠,学习古文、唐诗,辨别四声,并开始试写五言绝句。

因湖州祖居有清澈见底的苕溪流过,而钱仲联生于常熟,长于常熟,却从未回过祖居地,故自取号为“梦苕”,其旧体诗集名曰《梦苕庵诗存》,由晚清诗人、诗论家陈衍为其题签,书斋亦以梦苕庵为名。

十七岁师范毕业后,钱仲联以第一名成绩进入无锡国学专修学校。早期的无锡国专,教学方式类似旧时代的书院,主要讲授五经、四书、宋明理学、桐城派古文、旧体诗,旁及《说文》《通鉴》和先秦诸子。义理、辞章、考据,学生可以就性之所近而有所选择。其间,校长唐文治先生又派钱仲联与唐兰、王蘧常、吴其昌、毕寿颐等几位同学,先后到苏州从汉学家曹元弼学《仪礼》《孝经》。

唐文治教学的一大特点是注重诵读,通过朗诵来领悟古文辞的内涵。他当时已经双目失明,上课时用助教。助教朗读一段,他阐述发挥一通。但这样的做法仅限于讲授《论语》《孟子》之类。在讲授古文辞时,即使是鸿篇巨制,也多亲口全文背诵,示范诵读时,抑扬顿挫,阳刚阴柔之文不同其调,学生们都仿效其读法,并举其为“唐调”。于是乎,每日渊渊金石声充盈书院,学生们即便在数十年后仍能将当年所学倒背如流。

唐文治对学生除传授学问外,尤重视道德教育,以身示范,礼堂中有联语:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。如此箴言对学生的人格形成具有深远影响。

在无锡国专,钱仲联与年长他8岁的王蘧常(字瑗仲)因诗结为莫逆,两人时相唱和。24岁时,钱仲联与王蘧常合刻的《江南二仲诗》行世,获得当时诗人许承尧等的高度评价。陈衍采其诗入《石遗室诗话续编》,金天羽称其为“才雄骨秀,独出冠时,老夫对此,隐若敌国”。

通四部,善笺注

钱仲联一生著述等身,治学70余年间,虽屡经世事更迭,遭际变幻,却始终未放弃对学问的孜孜以求。著有《人境庐诗草笺注》《韩昌黎诗系年集释》《鲍参军集补注》《剑南诗稿校注》《沈曾植集校注》《梦苕庵论集》《梦苕庵诗词》《梦苕庵骈散文》《梦苕庵诗话》《清诗纪事》等三十余种,主要涉及笺注、选学、论说、创作四大板块。其中,诗词集笺注之精深博大、严谨完备,被学界视为典范。

笺注是一门极能勘验学人功底的学问。从孔子编订六经算起,2500年来,历代笺注学家在实践中总结出了一整套原则和方法。钱仲联所选择的笺注对象,大多在文学和历史上有其独特意义,他尤重视对作品所含历史内容的发掘和文学师承关系的探究。从某种意义上来说,其笺注既是对作家作品的诠释,也是对一个时代的历史和文学的诠释。

青年时期,钱仲联即以《人境庐诗草笺注》一举成名。《人境庐诗草》为晚清诗歌革新派代表人物黄遵宪所作。钱仲联于1931年注黄时,正值日本侵占我东三省,民族危机日趋严重。他在《笺注自序》中说:“俯仰伤时,读古今爱国诗歌以自壮,而黄先生《人境庐》一集,虽经乱犹存行箧,则尤反覆讽诵而有得焉。”表现出了他的祈向所得。冯振为钱注所作的序中入木三分地指出,“公度诗感喟国事,泪痕血点沾胸沁臆,足以激发末世人心,为救亡之一助。是尤注者微意所在,而读者当深会之矣”。

《剑南诗稿校注》则是钱仲联在笺注史上的又一重要贡献。《剑南诗稿》收诗9200余首,从13世纪到20世纪,历经700多年,无人为陆游作全集的笺注,成为学界缺憾。这个缺憾直到1981年才由钱仲联弥补。

《剑南诗稿校注》卷帙巨大,正集有八十五卷,外加题外诗,同时钱仲联又另外做题校、补录佚诗、剔除误入陆游集的他人诗作,并将诗文中的典故、人物、篇词、地理、背景等一一注释,工作之艰难、工程之浩大无人能及。连王蘧常都叹为“并世无人敢措手”。《校注》共8册,近80万字,一经问世,立即引起海内外文学研究界的高度重视,在全国古籍整理图书评比中荣获二等奖。

《清诗纪事》的问世被誉为钱仲联的功德无量之举。学界历来认为,诗至唐代已臻顶峰,唐以后诗则每况愈下。现当代人著各种文学史,对清诗普遍评价不高。钱仲联对清诗(包括近代诗)进行了全面深入的研究,撰写了大量论著,以精密的考证、充实的论据、全方位的比较和阐析,指出清诗的总体成就足以“超越元明,抗衡唐宋”。

20世纪80年代初,在钱仲联的主持下,开始了《清诗纪事》的编纂工作,8年时间,完成并出版这一皇皇巨著,共11卷1000多万字。《清诗纪事》与唐宋辽金元明诸朝诗纪事配套,体例上吸取同类著作的优长而避其不足,规模则远过之,极有力地证实了清代诗歌创作的重大成就。

《清诗纪事》问世后,在学术界激起强烈反响,钱锺书称为“体例精审,搜罗宏博……仲联先生自运,卓尔名家,月眼镜心,必兼文心、史识之长”。

钱仲联能取得如此之高的学术成就,除天资方面的原因之外,更因为他治学极为精细、严谨。他心细如发,事必躬亲,凡事认真,写的文稿绝无潦草之笔,一笔一画,都是正楷,没有涂抹,让人惊叹不已。

至于治学方法,钱仲联在《治学篇》里概括为“博通群籍,以专带博,以博辅专”。他认为,即使是以研究文学为专门,也要对训诂、哲学、史地、宗教、书画有所涉猎。他在这里采用“涉猎”一词,其实只是对当今学者的一个最低要求,他自己则是贯通四部。

2003年8月,由上海古籍出版社印行的《钱牧斋全集》,共8册279万字,是钱仲联在生命的最后历程编校的一部巨著,所写校语多达两万多条,并给诗文加上新式标点,使该书成为收录钱谦益诗文最完备的善本。

严传道,精授业

钱仲联虽以学说、诗词闻名于世,但他却把作诗填词、著书立说视为“副业”,而将毕生主要时间和精力都用于传道授业,栽培桃李满天下。

自1932年任教上海大夏大学起算,他历经无锡国学专修学校、南京中央大学、南京师范学院、江苏师范学院,1982年后任苏州大学终身教授、博士生导师、国内访问学者导师,教龄长达70余年。

二十世纪三四十年代,寇氛方炽,上海租界成为一方孤岛,为沦陷区外之“特区”,有很多专家学者荟萃于此,无锡国专沪校适逢其会,得以延揽各路贤才,钱仲联便是其中之一。

时值战乱,当时无锡国专学生并不多,教室很少满员。但钱仲联所授的宋词选、诗词作法课,由于讲解引人入胜,指导、批改精当,教室内常常座无虚席。很多同学受其影响,都能用旧体诗词体裁抒发爱国抗敌之志,学生诗社也随之诞生。

1981年,国家恢复研究生教育制度后,钱仲联被国务院破格批准为全国首批博士生导师,当时全国只评出九位古代文学博导,江苏省内文学方面,他与唐圭璋、程千帆、任中敏四人同享此殊荣。苏州大学的中国古代文学也由此成为恢复学位制度以后的首批博士点之一。

钱仲联非常看重课上讲授。每周有好几个半天,他都要亲自授课。即使身体虚弱,一上起课,他依旧精神焕发,滔滔不绝。课堂上,他几乎纯用老常熟方言,且语速极快,语调随感情而抑扬起伏。他在上课时兴奋起来,也常会拿几首诗文来吟唱,声如铜琵铁琶,裂石穿云。他虽为学生讲明清诗文,却常常广征博引,涉及整个中国古代文化领域。

钱仲联授课从不用讲稿,而是神思飞扬,挥洒自如。学生也是听得如痴如醉,无不惊叹先生的博学强识。

苏州大学明清诗文研究室是在钱仲联的领衔下成立的,是该校最有影响力的学术研究机构,也成为钱仲联培养和磨炼青年教师的重要基地。在《清诗纪事》的编撰过程中,他为苏州大学明清诗文研究室的青年助教们指定的工作定额是每学期制作卡片2000张,平均每个月(含寒暑假)的工作量是10万字。各种古籍文献中所含有关资料多寡不均,有时甚至花几天时间看完一部书却连一条有用的资料也没找到,助教们不得不利用休息时间加班。即便如此,钱仲联并不放松对他们的要求,每到月底总是亲自验收,逐条过目,发现写错字、点错标点甚至字体不规范或字迹不清楚,都毫不留情退回改正或重新誊写。青年助教们也在这“苦差事”的历练中积跬步、成千里,如今他们之中大部分人都已是教授,在古典文学领域发挥着中流砥柱的作用。

2002年9月26日,钱仲联先生九十五岁寿辰之际,著名学者饶宗颐先生特地在香港挥毫泼墨:“昆仑万象”。在2003冬季卧病之前,钱仲联尚以96岁的高龄为研究生授课,其鞠躬尽瘁之精神,实堪为师中楷模。2003年12月4日,钱仲联去世后的数小时,北京国学网就载出了著名学者霍松林教授所写的挽联:“上寿可期一代吟坛朝北斗,德星忽陨五洲学苑哭宗师”。

摘编自2019年9月3日《光明日报》