崇祯十四年(1641)正月,身染重疴的徐霞客在老家病逝,那年,李寄(字介立)刚满14岁。霞客临终前做了两件事情:一是关照长子徐屺给陈函辉写了封信,请这位好朋友给自己的一生作个总结,陈当时正在长江对岸的靖江县做着县令;再就是拜托塾师季会明,要他替自己辑理几十年来的游历所记,这是他一辈子的心血。其实除此之外,估计还有一件事情让弥留之际的霞客放心不下,那就是对小儿子李寄的牵挂。这十多年来,霞客总感觉自己亏欠李寄、还有他的母亲周氏太多,这愧疚就像自己当年攀爬过的巨大岩石一样,重重地压在他的心上。

徐霞客是江阴马镇人,活了56岁。

万历三十五年(1607),22岁的霞客与许氏结了婚。许氏出身江阴望族,然婚后几年未有生育,于是徐母作主,霞客纳了金氏为妾。万历四十五年,许氏卒。四十六年,好友陈仁锡作伐,霞客续娶了罗氏为妻。霞客共有4子1女,前三子分别为许氏、罗氏和金氏所育。

天启七年(1627),徐家一位姓周的婢女怀上了霞客的骨肉,周是许氏从娘家带来的“陪嫁丫头”。崇祯元年(1628),霞客最小的儿子李寄降生。明代婚姻实行一夫一妻多妾制,按当时的社会惯常,陪嫁丫头“通房”有孕后,主人一般会择日将其“收房”,估计是因为霞客忙着第二年出游福建的事情,“收房”之事便耽搁了下来。崇祯二年,霞客自闽返里,这时继妻罗氏已将周氏外嫁,霞客怒极,却也无可奈何。说是嫁,其实就是随便在定山脚下找了个姓李的农人,匆忙打发了之。

李寄小时候常见一位年轻女子带着她的儿子来玩,小男孩跟自己差不多大,可这女子却让他称呼李寄为“舅舅”。李寄觉得很奇怪:人家都是大人当舅舅,可自己这么小怎么也是舅舅呢?长大后才知道原委,原来这位女子是自己的亲姐姐,自己并不是李家的亲生儿子。得知了发生在自己身上的故事,李寄的感情是相当复杂的。

李寄从20岁左右开始隐居,不仕不婚,一生基本上都在隐逸中度过,用他自己的话来说就是“避世尚恨在人间”。

李寄的隐士生活其实也简单,他做了三件事情:坐馆、喝酒、作诗。前者为了奉养母亲,后两者只为自己。李寄先后在定山脚下的葛家等做了10多年的塾师。其间也发生了一段插曲,顺治七年的府试,李寄去参加了,而且竟考了第一;但就在常州郡守对这位江南才彦寄予厚望时,李寄却像突然醒来似地发出一声浩叹:“奈何以文字干荣哉!”绝尘而去,再没有踏进科举考场一步,这倒是得了霞客真传的。

日子于是困顿起来,因为当塾师的束修总归是有限的。赵曦明在《桑梓见闻录》中说,李寄隐居山里的时候,隆冬之际缺少棉衣御寒,只好成天蜷缩在床上;买不起茶叶就用白开水招待客人;朋友上门没钱沽酒称肉,就到农家讨些浊醪,再去陌上摘些野菜来对付;甚至有时生了病也只得辗转床榻,任其自然痊愈。但即使这样,李寄仍是“草花不受春拘束,随意风前次第开”,对自己的山居生活甘之若饴。

他也不喜结交权贵,有位致仕乡居的尚书级高官张有誉,慕名到山居庵探望,他竟逾墙而走。常郡牛司马、江阴龚知县、周游击等地方“有司”也曾先后前往由里山造访,纷纷吃了闭门羹。隐居期间,李寄常常会跑上几十里山路到外面去借书来读,一边读书一边写作,李寄的著作计有《天香阁文集》7卷、《天香阁外集》、《天香阁随笔》8卷、《历代兵鉴》120卷、《历代兵鉴随笔》16卷、《艺圃存稿》6卷、《舆图集要》40卷等,其中大部分著作属兵家范畴,可惜已经失传!

但《天香阁随笔》及《文集》却保留了下来,从中,我们读出了他与霞客的酷肖之处,譬如:狂!霞客“朝碧海而暮苍梧”,一生探幽凌险,可谓天下第一“狂生”。但李寄之“狂”也有霞客不能比拟之处。如崇祯十七年(1644)李自成攻陷京师后,李寄“徒步走留都,上平贼十策”;顺治二年(1645)江阴抗清期间,李寄在由里山一带组织乡民抵御外侮、保境安民。李寄还有一个霞客不具备的“狂士风度”:说剑谈兵。李寄之谈兵,字里行间溢满了真知灼见,透过其表,能够颇为真切地感受到他胸中的“狂傲之气”。他和父亲长得也很像,都是瘦高个、皮肤偏黑,望去仙风道骨,一派山野之气。

顺治七年的那场科考,让李寄结识了常州郡守祖星岳。顺治九年上,李寄母亲去世,葬在了由里山山居庵后侧。顺治十年春,祖星岳邀李寄到其任职之地游历,还派人送来了盘缠。第一年,李寄游了洞庭湖、庐山、黄鹤楼;第二年春季,又游历了鄱阳湖和富春江。顺治十一年秋,李寄结束首次漫游回到江阴,正式定居由里山里的山居庵。顺治十三年,李寄又应祖星岳之邀,开始了他的第二次壮游。这次他西入潼关、两上华山并进入西安;在游历了三原、泾阳等地之后,第二年仲夏经河南、安徽返回江阴。回到由里山后,李寄将自己寓居的山居庵僧楼起名为“秀峰阁”。

在顺治七年到十六年的9年时间里,李寄总共出游了6次。长长短短6次游历,李寄给我们留下了《停车》《髠春》《谷口》《附游》《偕隐》《孤筇》《息影》等24卷计300多首诗歌;尤为重要的是,风餐露宿的旅途游历,让李寄更真切地感受到了霞客孤筇双屦、杖藜天下的艰辛,还有他一生跋涉的心路历程。这些感同身受的行游体验,为李寄日后辑理他父亲的游记作好了充分的铺垫和准备。

李寄的隐居生活大抵伴随了他的一生,也即从“顺治年”隐到了“康熙朝”,但饶是如此,如果不是晚年辑理了霞客游记的话,李寄充其量也只是个普通隐士而已。然而一切仿佛是冥冥之中的安排,隐居由里山期间,李寄鬼使神差地开始了与游记的不解之缘,正应了那句古话,天将降大任于斯人也!

那就来说说李寄校勘游记的故事吧!要说这件事情,就得先说说乙酉年游记遭遇的“灭顶之灾”了,那次飞来横祸成全了李寄的不世英名。

顺治二年夏,江阴开始了惨烈的抗清,之后城破,清兵血腥屠城。这期间(乙酉中元之夜),徐家的奴仆们乘隙开始杀人放火,焚宅的焚宅,抢田的抢田,徐家上下20多人包括霞客长子徐屺、侄子亮工等都惨遭杀戮。像徐家这样的“奴变”,在当时并不是孤立的个案,松江、宝山、嘉定、太仓等地富室大户的奴仆们也在此时纷纷暴动。徐家奴变中,凝聚了霞客一生心血的游记手稿横遭劫毁,季会明据此勘理的游记稿本也散佚大半,这个稿本誊录于崇祯十五年,是霞客游记问世的第一部专业类的手抄本子,那时李寄还是个15岁的少年。

奴变第二年,季会明搜罗残稿重新辑理了霞客游记,不承想这第二个稿本竟又经历了一次人为的磨难。康熙十八年,有个江苏学政叫刘果的,敬仰霞客奇人奇事,驻节江阴时专程到徐家探访霞客后人,索要游记稿本。当时徐家遭受奴变后一蹶不振,长孙徐建极正在为重振家业而奔波,需要官府支持,于是就将游记抄本、还有祖父霞客从云南带回来的岩石标本一起送给了刘果,刘学政很高兴,“许复公故业”,后刘果丁忧返回老家,游记抄本从此泥牛入海,再无消息(后为邓之诚、谭其骧收藏)。幸亏在此之前李寄见到了季氏抄本并亲自誊抄了一遍,否则,游记殆矣!

康熙四年,李寄看到了季会明第二次整理的游记抄本,这部稿本起码有60多万字,李寄用了半年多的时间誊完了它。李寄是个顶真的人,在誊抄父亲游记的过程中,他察觉出季抄本的残缺和粗陋,一些行文鲁鱼亥豕,时有脱漏,错讹之字竟也不少,李寄心中便油然萌生出要为父亲重新辑理书稿的念头。

江阴西南近百公里处有个地方叫宜兴,季会明在第二次辑理的稿本序言里说那里有位“庠友”叫曹骏甫的,曾将他的首抄本借去誊抄了一年,后璧归徐家。李寄闻之大喜:总算发现目前为止最完整的游记抄本了!李寄有位叫吴天玉的道士朋友,善青囊术,常往江阴周边地方云游,李寄便瞩他代为留意这部曹骏甫抄本。

康熙二十三年,在吴天玉的帮助下,李寄终于见到了这部曹氏抄本,不过严格说来此时这部抄本已不能称作曹骏甫抄本了,因为它已经过了另一位宜兴文士史夏隆的抄订校理。史夏隆与曹骏甫一样,也是位“霞粉”,他从曹氏后人处购得这部抄本时,曹本只残存了四册且“草涂芜冗,殊难为观”;之后史氏开始了对曹本的抄订校理直到72岁为止——标准的铁杆“霞粉”。

总算访得了最接近季氏抄本面目、也即最契合霞客游记原始模样的稿本了,此后的几年时间里,李寄根据自己手头的季氏重抄本,还有一些其他相关的游记稿本残存,再参以史本,对游记稿本展开了新一轮的辑理校核工作。随着勘校工作的深入,李寄“从日影中照出(曹氏)原本,一一录之”、“得游太华、颜洞及盘江考三数记,以录入季本,兼为订正讹误而已。嗣后诸人所指为原本者,皆系李本”。

虽然直到最后也没能辑出滇游日记首册,但毕竟于互有删润的曹本、史本之间勘得了《游太华山记》《游颜洞记》《盘江考》等三篇佚文,“不啻已毁之玉,复出昆山,既沉之珠,又还合浦”,而《盘江考》又“为全游记最重要之作”“我国地理学最重要之文字”,“李介立本”的“诸本之祖”地位,由此得以奠定,是年李寄56岁,其时离霞客去世已整整43个年头。

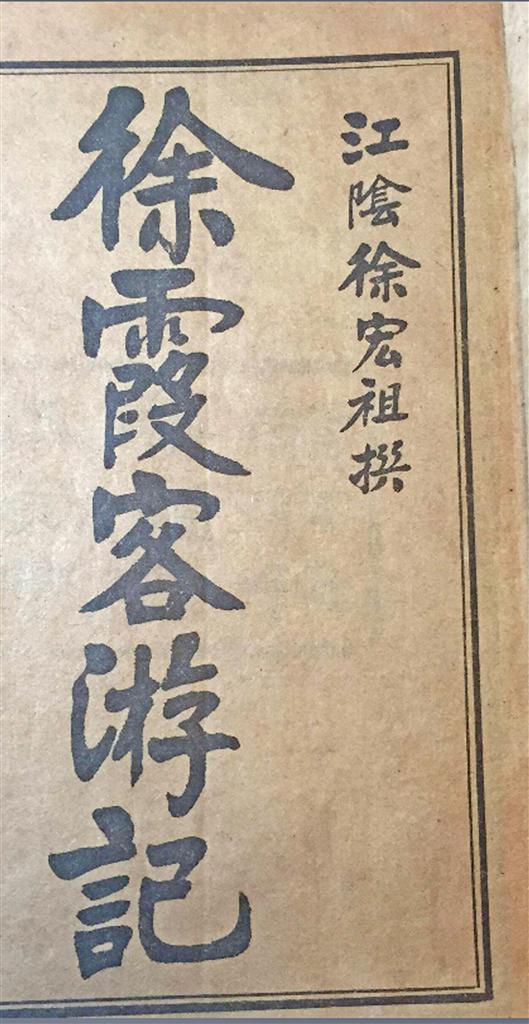

霞客游记前后共有22个抄本,在这22个手抄本中,以录于康熙四十九年的杨名时抄本质量最为上乘。杨名时久宦滇黔,对于云贵一带的自然山川及风土人情十分熟悉,所以经他之手校勘而成的游记抄本,学术价值最高。这样又过了66年,到乾隆四十一年,霞客族孙徐镇,取来杨名时、陈泓等人的抄本(均录自李介立本)再次比对勘校,然后雕版刊印,这是霞客游记现世以来的第一个木刻本子。

民国十七年,丁文江又以叶廷甲刊本(源自徐镇乾隆本)为底本,参考扫叶山房石印本、光绪活字本等不同刊本,再次校雠勘核,刊印发行。丁文江本卷首辑有霞客小像及年谱,卷末收附了36幅霞客出行的旅游路线图,收录完备,校勘也很精详,为当时最完善的游记版本。至此,霞客游记这棵桑梓古木,经季会明、李寄、杨名时、徐镇等乡哲先贤的精心护理,终于盘根错节、枝繁叶茂,发衍成为了一棵虬劲高古、郁郁苍苍的参天大树。