| 汪春劼 文 |

1931年供职于上海申报馆的秦燮源在《旅行杂志》发表《周末旅行之无锡》一文中,向读者推荐的名胜有:惠山、梅园、东大池、万顷堂、鼋头渚、蠡园、高子水居、湖滨诸山、黄埠墩、公园(即城中公园)。这份榜单无疑折射出了当时的无锡“符号”,经过80多年的岁月变迁,这些“符号”仍继续存世,但黄埠墩的知名度已大不如从前。

一

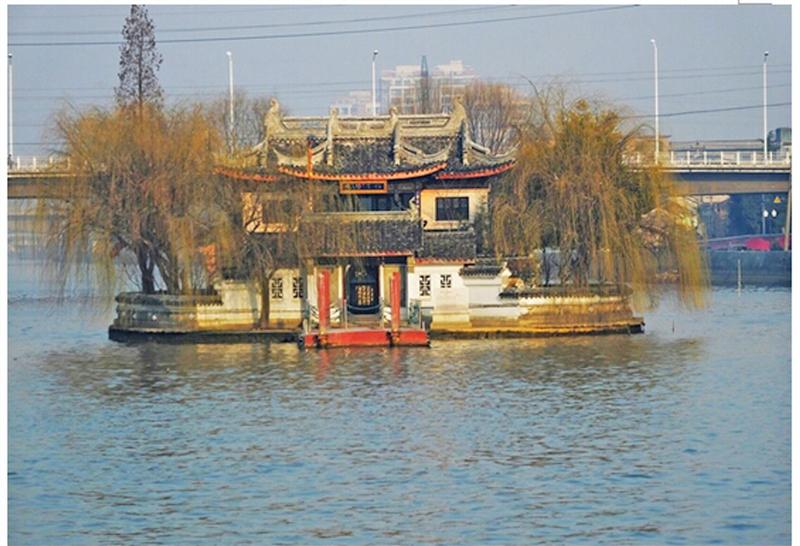

黄埠墩,旧名“小金山”,又名皇甫墩,是京杭大运河无锡城区航道段北端一座四面环水,南北长约30米、东西宽仅20米的椭圆形河心小岛。面积220平方米,四周为石砌驳岸,北为双河口,南为江尖渚。相传战国时楚黄歇疏浚芙蓉湖,驻在岛上,黄埠墩因此得名。唐宋以来,黄埠墩就成为京杭运河无锡段的一处胜迹。

因那时以河为路以舟为车,在交通要道上黄埠墩人气很旺,每天都大量的官员、商人、平民从此经过。

王朝时代,船的动力都是桨与帆,这些没有机械能的船只常停靠黄埠墩,休息片刻,焚香拜佛祈求一路平安。

能让黄埠墩变得有历史底蕴的,当然是那些有名气的帝王将相。

1276年——南宋首都被蒙古人占领,状元出身的抗元英雄文天祥被元军羁押沿大运河北上,约在二月十四、十五日经无锡,夜泊黄埠墩,他写下了《过无锡》诗一首:

金山冉冉波涛雨,锡水泯泯草木春。

二十年前曾去路,三千里外作行人。

英雄未死心为碎,父老相从鼻欲辛。

夜读程婴存赵事,一回惆怅一沾巾。

那时文天祥才40岁,担任平江府知府,带兵打仗,以寡敌众。

其后近三百年间,没有什么大人物光临黄埠墩。直到1537年,大名鼎鼎的青天海瑞来到无锡,专门祭祀他的老师顾可久。海瑞曾来到黄埠墩,为黄埠墩上的环翠楼写下“玩山临水第一楼”的匾额。

明季黄埠墩建有文昌阁、环翠楼、水月轩,墩周植垂柳。

让黄埠墩知名度大涨的是清朝两位“驴友”皇帝。1689年2月,康熙皇帝第二次南巡,来到无锡。时适逢夜晚,当龙船驻跸在黄埠墩时,“百姓于此结三层灯楼,千炬毕陈,风水摇荡,蜃楼蛟馆,突兀在目”,一片盛况美景。翌日早上,康熙帝换乘小船,经龙头河途经宝善桥去惠山。此盛景,在康熙《无锡县志》中有详情记载。康熙帝还为黄埠墩题下“兰若”一匾。

1751年正月,40岁的乾隆帝第一次南巡,来到无锡。为了接驾,地方官员于黄埠墩墩外周围筑土,向水中扩大了数尺,并且用青石砌岸,营造御码头。乾隆帝的龙舟停靠在黄埠墩后,踏着爷爷的“足迹”,乾隆帝兴之所至,留下诗句:

两水回环抱一洲,不通车马只通舟。

到来俯视原无地,攀徙遥吟恰有楼。

含雨湿云偏似重,隔湖烟屿望如浮。

惠山翠色迎眉睫,慢虑沾衣作胜游。

黄埠墩上的建筑在清康熙、乾隆时都曾先后整修。清道光时梁章钜所著《楹联丛话》载:“无锡北门外,有皇甫墩,在芙蓉湖中,四面皆水,飞楼缥渺,极似西湖之湖心亭。窗户轩槛,皆九龙山翠所涵渲。登览胜概,甲于通邑。”楼中有孙平叔宫保联云:“灯火春星浮北廓;云霞朝景揽西神。”西神即惠山。近山临水,皇帝题诗,让黄埠墩成为一方名胜。

1860年,太平军打到无锡,黄埠墩上的建筑悉数被毁,同治年间在江苏巡抚李鸿章指导下重建。

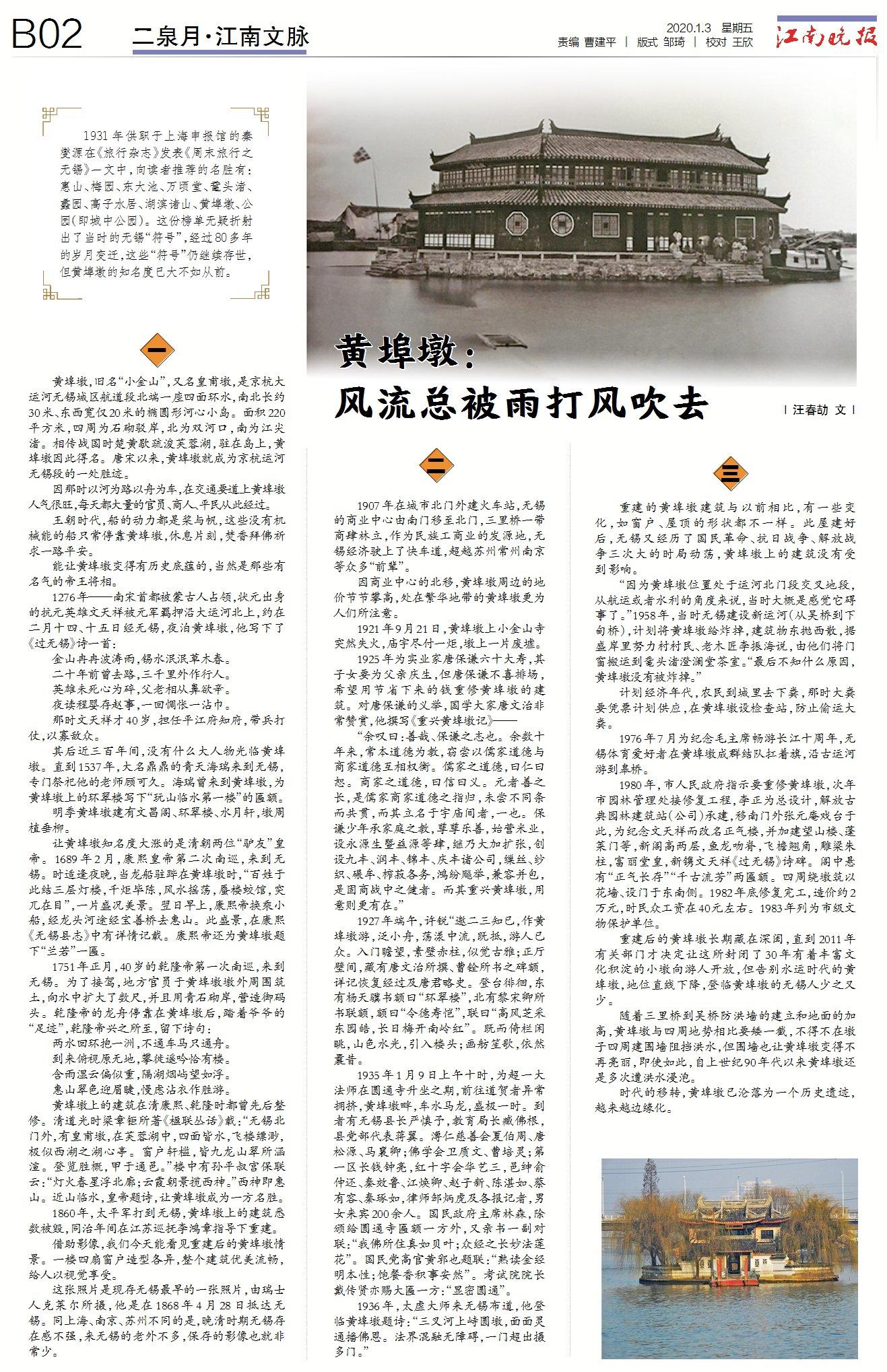

借助影像,我们今天能看见重建后的黄埠墩情景。一楼四扇窗户造型各异,整个建筑优美流畅,给人以视觉享受。

这张照片是现存无锡最早的一张照片,由瑞士人克莱尔所摄,他是在1868年4月28日抵达无锡。同上海、南京、苏州不同的是,晚清时期无锡存在感不强,来无锡的老外不多,保存的影像也就非常少。

二

1907年在城市北门外建火车站,无锡的商业中心由南门移至北门,三里桥一带商肆林立,作为民族工商业的发源地,无锡经济驶上了快车道,超越苏州常州南京等众多“前辈”。

因商业中心的北移,黄埠墩周边的地价节节攀高,处在繁华地带的黄埠墩更为人们所注意。

1921年9月21日,黄埠墩上小金山寺突然失火,庙宇尽付一炬,墩上一片废墟。

1925年为实业家唐保谦六十大寿,其子女要为父亲庆生,但唐保谦不喜排场,希望用节省下来的钱重修黄埠墩的建筑。对唐保谦的义举,国学大家唐文治非常赞赏,他撰写《重兴黄埠墩记》——

“余叹曰:善哉、保谦之志也。余数十年来,常本道德为教,窃尝以儒家道德与商家道德互相权衡。儒家之道德,曰仁曰恕。商家之道德,曰信曰义。元者善之长,是儒家商家道德之指归,未尝不同条而共贯,而其立名于宇庙间者,一也。保谦少年承家庭之教,孳孳乐善,始营米业,设永源生暨益源等肆,继乃大加扩张,创设九丰、润丰、锦丰、庆丰诸公司,缫丝、纱织、碾牟、榨菽各务,鸿纷飚举,兼容并包,是固商战中之健者。而其重兴黄埠墩,用意则更有在。”

1927年端午,许锐“邀二三知已,作黄埠墩游,泛小舟,荡漾中流,既抵,游人已众。入门瞻望,素壁赤柱,似觉古雅;正厅壁间,藏有唐文治所撰、曹铨所书之碑额,详记恢复经过及唐君略史。登台徘徊,东有杨天骥书额曰“环翠楼”,北有黎宋卿所书联额,额曰“令德寿恺”,联曰“高风芝采东园皓,长日梅开南岭红”。既而倚栏闲眺,山色水光,引入楼头;画舫笙歌,依然曩昔。

1935年1月9日上午十时,为超一大法师在圆通寺升坐之期,前往道贺者异常拥挤,黄埠墩畔,车水马龙,盛极一时。到者有无锡县长严慎予,教育局长臧佛根,县党部代表蒋翼。溥仁慈善会夏伯周、唐松源、马襄卿;佛学会卫质文、曹培灵;第一区长钱钟亮,红十字会华艺三,邑绅俞仲还、秦效鲁、江焕卿、赵子新、陈湛如、蔡有容、秦琢如,律师邹炳虎及各报记者,男女来宾200余人。国民政府主席林森,除颁给圆通寺匾额一方外,又亲书一副对联:“我佛所住真如贝叶;众经之长妙法莲花”。国民党高官黄郛也题联:“熟读金经明本性;饱餐香积事安然”。考试院院长戴传贤亦赐大匾一方:“显密圆通”。

1936年,太虚大师来无锡布道,他登临黄埠墩题诗:“三叉河上峙圆墩,面面灵通播佛恩。法界混融无障碍,一门超出摄多门。”

三

重建的黄埠墩建筑与以前相比,有一些变化,如窗户、屋顶的形状都不一样。此屋建好后,无锡又经历了国民革命、抗日战争、解放战争三次大的时局动荡,黄埠墩上的建筑没有受到影响。

“因为黄埠墩位置处于运河北门段交叉地段,从航运或者水利的角度来说,当时大概是感觉它碍事了。”1958年,当时无锡建设新运河(从吴桥到下甸桥),计划将黄埠墩给炸掉,建筑物东抛西散,据盛岸里努力村村民、老木匠李振海说,由他们将门窗搬运到鼋头渚澄澜堂茶室。“最后不知什么原因,黄埠墩没有被炸掉。”

计划经济年代,农民到城里去下粪,那时大粪要凭票计划供应,在黄埠墩设检查站,防止偷运大粪。

1976年7月为纪念毛主席畅游长江十周年,无锡体育爱好者在黄埠墩成群结队扛着旗,沿古运河游到皋桥。

1980年,市人民政府指示要重修黄埠墩,次年市园林管理处接修复工程,李正为总设计,解放古典园林建筑站(公司)承建,移南门外张元庵戏台于此,为纪念文天祥而改名正气楼,并加建望山楼、蓬莱门等,新阁高两层,鱼龙吻脊,飞檐翘角,雕梁朱柱,富丽堂皇,新镌文天祥《过无锡》诗碑。阁中悬有“正气长存”“千古流芳”两匾额。四周绕墩筑以花墙、设门于东南侧。1982年底修复完工,造价约2万元,时民众工资在40元左右。1983年列为市级文物保护单位。

重建后的黄埠墩长期藏在深闺,直到2011年有关部门才决定让这所封闭了30年有着丰富文化积淀的小墩向游人开放,但告别水运时代的黄埠墩,地位直线下降,登临黄埠墩的无锡人少之又少。

随着三里桥到吴桥防洪墙的建立和地面的加高,黄埠墩与四周地势相比要矮一截,不得不在墩子四周建围墙阻挡洪水,但围墙也让黄埠墩变得不再亮丽,即使如此,自上世纪90年代以来黄埠墩还是多次遭洪水浸泡。

时代的移转,黄埠墩已沦落为一个历史遗迹,越来越边缘化。