| 钟二毛 文 |

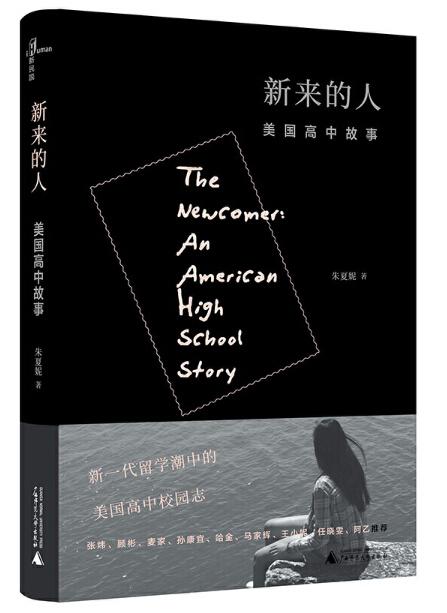

书架上有两本经常拿起来翻到哪里读哪里的书。一本是白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇的《二手时间》,一本是《新来的人——美国高中故事》,它的作者是朱夏妮,一个在美国留学的零零后作家。

两本都是非虚构。《二手时间》,用采访的形式记录“苏联解体”;《新来的人》,用日记的形式记录——如书名副标题所言——美国高中故事。两本书厚度相近,只是读起来前者冷峻、沉重,后者细腻、具体。或许是自己的孩子一天一天长大的原因,我翻得更多的是《新来的人》。

我特别喜欢《新来的人》中的一篇文章:《选择题》。这个文章讲的是一个课堂上的故事。神神叨叨的英语老师汤姆斯说:“你们的前方是加拿大,你们今年都十八岁,现在你的国家在征兵,点到了你的名,你要去越南,为美利坚合众国打仗。你现在有两个选择:其一,前面就是加拿大的领土,你完全可以逃过去,不用去越南打仗,不用杀死任何人,也没有被杀的可能,但这意味着你和家人永远分别,要放弃美国公民的身份;其二,去应征,去越南打仗,有可能会杀死人,或被人杀死,但你为了你的国家,是光荣的。”

老师要求选择去加拿大的,跨前一步,留在美国的,转身。四个同学跨前了一步,其他人选择打仗。各有各的理由。这些理由,包括老师的姿态,都在意料之中。恰好,文章出彩的是,没有过多纠缠同学和老师的观点。文章“悄悄”地写了一些貌似与主题无关的情景,比如:“我用余光扫了一眼尼蔻,看到她有点转身的意思。于是我也转身了。”“我现在有点后悔,因为我并不是美国人,我选择为美国去杀越南人,这是一个尴尬的处境。”“他(老师)一个挨一个地问了我们为什么这样选择……问到我的时候,汤姆斯停住了,他没有问我,直接跳过。”

接着,同学们辩论。文章这样写道:“辩论会的全程我盯着对面小窗户外的一棵树,看它被风吹动着,我听不见那声音。我把左腿压在右腿上……时间长了,我的右腿膝盖被压红了一片,出了汗。……我想象着如果我在战场上杀了人,那么我死后我的灵魂会去哪里,这么想的话,我发现被杀死貌似更好一点儿。”

这篇文章读完令人沉思。沉思的倒不是那些选择或理由,沉思的是作者自始至终的“游离”和自省。多宝贵的自省。换了你我,能否做得到?或者,我们早已觉得“这不是一个问题”。文章有这样的精神内核,胜过多少著书立说!

关于《选择题》,我甚至想说,它是一篇文思俱佳的美文、非虚构。当然,如果把它的体裁换成虚构、小说,我想也一样成立。好作品是可以跨界的。我愿意一再分享这篇不到两千字的、举重若轻的作品。

类似篇章还有许多,比如《校长的女儿》《中国留学生公寓》等。这些貌似轻松随意的成长记录,其实都暗含着作者的写作追求,即在日常中捕捉人的别样性。《校长的女儿》里,作者写的校长的女儿充满了神秘性:“她喜欢被别人误会她好像干过什么不该干的事情。”《中国留学生公寓》里,辅导员会对暴力持认同态度:“在这种情况,我就夸他,打得好。因为你只能用暴力解决问题了。”

《新来的人》是值得阅读并且需要重视的文学作品。仅仅把它当成“留学生活记录”,那是大大低估了它的文学性和思想性。表面上看,它记录的是一个中国女孩在美国的点滴生活,实际上,它书写的是人和时代的变化和真实呈现。这些变化和真实呈现,有的掩盖在生活之下,有的藏匿在内心褶皱里,要发现它们,需要走进生活,需要敏锐发现,也需要描述的才华。《新来的人》展现了这个三个“需要”的能力。