昆成/文 生平/摄

任何力量也阻挡不了大地回春的脚步!在全民抗击新冠肺炎的峥嵘岁月里,梅花劈开料峭寒风,用独天下而报春的先锋精神,为所有坚强的人们喝彩。

编者的话

突如其来的新冠肺炎疫情,让我们重新思考人与社会、人与自然的关系。它再次提醒我们,人与自然是一个血脉相系的生命共同体。从本周开始,江南晚报重启刊登“写在大地上的历史”,继续踏访无锡大地上的古树名木,想来又多了另一番深意。

灵苑一枝春

插故而抽新

梅花是无锡的市花之一,在这个灵秀城市的许多角落都会邂逅它,但当春天回来的时候,所有的无锡人无疑都在心里牵挂一个地方——梅园。疫情迫使它在最绚烂的花季关闭了大门,但关不住热爱春天的人们对它的思念和向往。虽然盛期已过,但梅山无恙,落花依旧值得怀念,来年依旧值得希冀。

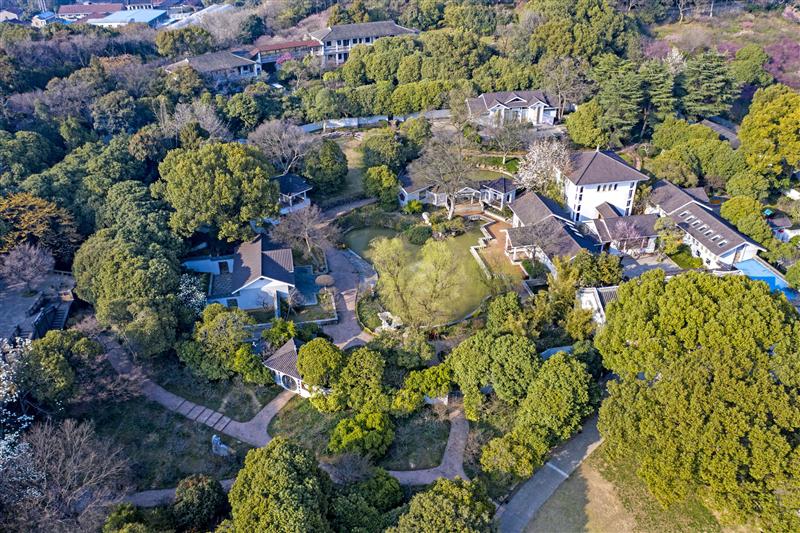

这里是锡城梅花最为集中、品种最多、配植效果最好的地方,孤植梅、丛植梅、临水梅、梅石配植和成片的大田梅林等不一而足,而古梅奇石圃是最为体现古典韵味与现代技艺相结合的典型。

古梅奇石圃,是为“第七届中国梅花蜡梅展”而专设的梅文化展示园圃,始建于1999年秋,历时两年完成。梅圃占地面积一公顷,位于荣氏梅园旧“太湖饭店”老屋前的山坡上。园西部以水景为主,临水构筑;园东部坡地经地形改造,布局主体建筑——中国梅花博物馆。园中奇石名品六十余块,从广西柳州和桂林、安徽新杭、山东临朐等地千里挑一选来。其间古梅,最初从梅园山林中移植而来,为五六十年树龄的老树。2006年、2014年又相继种植了一些老树。据园林专家介绍,圃内现有古梅十余棵,是以果梅嫁接的。虽然没有列入古树名录,但也应算作名木了。这些梅树老桩古朴而清奇,姿态横生,涵盖从早花到晚花的不同品种。“叶嫩出而未成,枝抽新而插故”,错过了一季不要紧,期待下次更精彩。

圃内除了鲜活的梅树,还有精湛的艺术作品。梅博馆前花坛照壁上,嵌梅书梅画碑刻,其中有巨幅梁简文帝萧纲《梅花赋》碑刻,其行书系米芾手笔。树、碑、石相得益彰,正所谓“乍开华而傍峪,含影而临池。向玉阶而结采,拂网户而低枝。”

梅始作和羹 汉初寓风雅

梅作为中国特有的花果植物,已有七千多年的应用历史、三千多年的栽培历史。《书经》《礼记》《诗经》等都有梅的记载,古时梅子是作为调味品的,用于祭祀、烹调。春秋时代,引种驯化野梅为家梅——果梅。观赏性梅花的兴起,则始于西汉初年。《西京杂记》载:“汉初修上林苑,远方各献名果异树,有朱梅、胭脂。”隋唐五代,艺梅日盛,吟咏梅花渐成风气。宋元时代,则是古代艺梅赏梅的兴盛时期,诗文书画佳作纷呈。南宋范成大著《梅谱》,是全世界第一部艺梅专著。明清两代是梅文化的发展期,新品种大量出现,咏梅之风有增无减,诗文书画汗牛充栋。明王象晋《群芳谱》、刘世儒《梅诸》、汪怠孝《梅史》,清陈昊子《花镇》,皆记梅花。近代以来,梅树种植渐趋普遍,梅花文化蔚为壮观!

中华文化赋予梅花崇高象征,认为梅具四德——“元亨利贞”:初生为元,乃是开始之本;开花为亨,意味通达顺利;结子为利,象征祥和有益;成熟为贞,代表坚定贞洁,被寓以高洁、坚强、谦虚的品格,激励人立志奋发。梅开五瓣,又象征五福:快乐、幸福、长寿、顺利与和平。

梅园绝世姿 寄畅疏影香

无锡梅花栽培历史可追溯到隋唐时期,唐代马迹山地区已栽培大片梅花,梅花盛景历经元、明、清时期,依然光景常新,留下了大量诗文记载。梅花,是古代无锡私家园林中最为常用的观赏植物,历代名园种植梅花的记载极为普遍。南宋的“一梅堂”、明代的“宝界山庄”“未园”、清代“撷芳园”等,都以梅花著称。名满天下的惠山寄畅园,在梅花配植上也有独到之处。园子案墩假山北部遍植梅花,在梅林高处建有“梅亭”。乾隆曾题联:“清泉白石自仙境,玉竹冰梅总化工。”

近代无锡梅文化的发展,以1912年荣德生先生在西郊东山南麓创建梅园开始,倚山植梅,以梅饰山,引种骨里红、重台等名种梅花,数年间植梅三千余株,造就了我国园林史上第一个以梅花为特色的花卉专类园。1983年2月2日,梅花被确定为无锡市市花。尔后,在城市绿化中被大量应用。经过园艺工作者的长期不懈努力,较好解决了品种单一、花期偏早、观赏期短等难题,营造出无锡特色的多样化的梅花配置景观模式。

历代梅花诗文如浩渺星空、恒河沙数。笔者认为,诗可以“梅妻鹤子”的林逋《山园小梅》为代表:“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。幸有微吟可相狎,不须檀板共金樽。”词应推放翁《卜算子·咏梅》为代表:“驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落黄泥碾作尘,只有香如故。”

不过,个人最喜欢的是南宋杜耒《寒夜》,“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月,才有梅花便不同”。乾坤日朗,疫情尤在。期待寒天度尽,终有静夜,空林深心,不拘茶汤,红泥绿蚁,请您携月而来!