经济发展,交通要先行。近几十年间,地图上新增了大量的铁路、公路、立交桥、高架路,与之相对应的则是河道的减少与水上运输不断地衰落。

|汪春劼 文|

3000多年前,奔吴的泰伯,在无锡所见是一片茫茫泽国,其后长时间里,先民们住在四周环水的高墩,与水为邻,以水为路。

因地势西高东低,中国大河多东西走向,这使南北间的沟通极为不便。公元608年左右,年轻的隋炀帝征集大量民力,打造了一个超级工程:京杭大运河,它把钱塘江、长江、淮河、黄河、海河等几大水系串联在一起。一千多年间,这条世界上最长的人工运河作为国家南北交通的大动脉,作用至伟。大运河畔的无锡依托这条黄金水道,南隔太湖,北控长江,与苏南各县、上海以及浙、皖、湘、赣诸省实现水运联网。

因在运河这条交通要道上,无锡成了众多官员商贾行人的必经之地,不管是苏东坡、汤显祖、文天祥这些骚客文人,还是康熙乾隆两位“驴友”皇帝。外地人到无锡,坐船来,本地人赴外地,坐船去。1889年,15岁的荣德生第一次出门,到上海当学徒,当年的阴历八月十五日晚在荣巷西浜口坐船出发(该处还保存有信船码头的系缆石柱),经梁溪河转环城河、古运河,第二天早晨到苏州,晚上到昆山,十八日上午到上海十六铺一带。1896年,杨艺芳调任山西河东盐运道,其子杨翰西与母亲、妻子、儿子还有众多仆人一起,带着行李,奔赴山西运城。他们从家门口(今县前街红豆大厦前)登舟,经运河北上到镇江,再乘轮船沿江而上到武汉,溯汉水抵襄樊上陆,经新野、南阳、龙门,越二崤,舟渡黄河至茅津渡,再乘车,历时近半载,水陆四千里,才到达目的地。1914年,还是小学老师的钱穆,常从梅村泰伯庙到荡口,十来公里,坐船要2个多小时。

在以水为路以舟为车的时代,成千上万的人依靠河流运输业讨生活。朝廷为使漕运官船不耽误时间,命各地官府遇逆风时抽调苦力替官船拉纤,沿途设立纤道、纤站和纤夫。拉到邻县交界处,就移交给邻县苦力接下去拉。世上三桩苦,撑船打铁磨豆腐。

鸦片战争后,上海成为中国最大的通商口岸,成为西学东渐的桥头堡。众多的无锡人奔赴十里洋场,寻找商机,追求新知,如徐寿、华蘅芳、周舜卿、祝大椿、张叔和、丁福保、廉泉等等。他们最初都是坐船奔赴魔都。无锡至沪水程约计150公里,帆船顺风3天,逆风5天,这样的慢生活维持了几千年,蒸汽机的发明,使人类开始使用机械力。

早在1866年无锡人徐寿就造出了中国第一艘时速12公里、用煤做动力的蒸汽舰船(火车站亮坝运河中有一模型船“黄鹄”号展示),但直到30年后,无锡才出现先进的水上运输工具——轮船。1902年,内河招商总局在上海建立,其在无锡即设立分局。随后,又有大东、载生昌、老公茂等轮局的出现。1917年到1930年,无锡的轮船运输业,从7家增加到35家,拥有轮船57艘。最大的轮船“太湖”号,长125尺,宽20尺,马力250匹,载重达140吨。1936—1937年,无锡有货运轮局7家,蒸汽机船29艘,1545马力;客运轮局28家,柴油机船58艘,1744马力;游览汽船45艘,木帆船2050艘。

比起木帆船,轮船因机械力有了更高的航速更大的体量,但也给土筑的河堤带来了更大的冲击波与破坏力,轮船公司与受损田主常常发生民事纠纷。

打破水运一统天下的,是1908年火车开进了无锡。其后汽车也在无锡出现。1914年,由荣德生发起,众多锡商共同出资,建造了自梅园至西门迎龙桥间宽9米、全长近9000米的开源路,这是无锡第一条大马路,也是江苏省最早的公路之一;1929年无锡修筑了至江阴的公路;1930年又开始建造锡宜公路(在宜兴连接南京杭州公路),1933年,锡沪路破土动工,历时两年正式通车。

火车与汽车的出现,带来运输工具的多元化,但因铁路与公路的稀少,水运在无锡仍唱主角。据1935年调查,米稻只是7%通过铁路运输,5%通过轮船拖运,更多的还是采取传统的木帆船运输。1937年冬,日军进逼无锡,除荣德生坐私家车逃到芜湖再坐船到武汉外,更多的人还是坐船跑路。如年过古稀的无锡国专校长唐文治先坐船从前西溪家中到周新镇一带避难,再坐木帆船经常州到镇江,后乘轮船到武汉。同铁路的竞争中,水运最大的优势是其低廉的价格。如1947年调查表明往来苏州、无锡间的旅客,大多数还是选择坐船,时坐火车1.5小时,票价3.5元,坐船约需4小时,票价1元。

20世纪前期,水运在无锡的运输中占了绝对的优势。路径依赖决定了工厂的选址。由于大宗棉花系从运河运来,成品棉纱、布亦由水路运出外销,而且又要接近旧城商业区,1895年,无锡第一家近代工厂——业勤纱厂就设于东门外的运河东岸。此后“全邑各工厂,均因环河建筑”,至20世纪30年代,无锡城郊的河道两岸有业勤、广勤、申新第三、豫康、庆丰等纱厂;茂新、泰隆等面粉厂以及太湖水泥厂、第一制船厂、造纸厂以及其他丝厂、油厂、碾米厂、织布厂等不下百余家,烟囱林立,蔚然大观。当年有关无锡的介绍中,如是写道:“治所,城周九里余,滨运河,为京沪铁路所经,工商之盛,为本省各县冠。……工厂以西门为最多,堆栈则散立于运河两岸,每逢茧麦两市,各地商贾,蚁集云屯,贸易之盛,仅次上海市。”(朱沛莲:《江苏省及六十四县市志略》)显然,100年前无锡的崛起,离不开地利与人和。“吾邑固商业发达著称者也,考其得此盛誉之原因,由于人功者半,得于交通者亦半。”(《锡报》1926年2月19日)

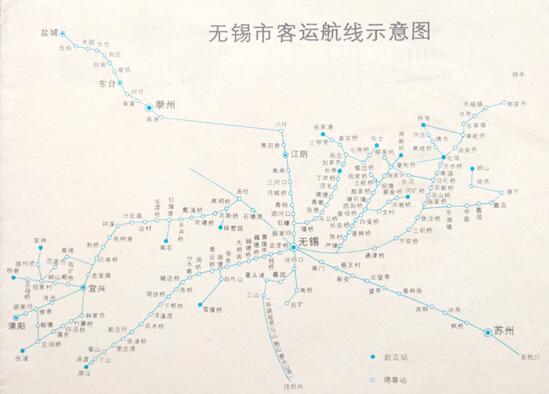

与木帆船码头分散不同的是,轮船客运码头比较集中。无锡最早的轮船码头设在前竹场巷。以后铁路通车后,水运码头逐渐向工运桥转移。20世纪50年代初,在火车站西边的亮坝设有无锡轮船站,除亮坝码头外,市区还有大公桥、清名桥等上船点,每天都有不少航班,航线远的到盐城、杭州、溧阳、丁山;近的到江阴、张家港、苏州及马山等。

1965年,京杭运河无锡市区段改道后(从工运桥亭子桥清名桥改为从人民桥到红星桥到下甸桥河道),辖区还留有人民桥(西门桥)和西水墩(环城河口)两个站埠。原西门轮船码头在今解放西路西门桥北侧加油站处,轮船站设在一幢二层小楼里,背靠古运河。楼下为候船室,楼上是办公室。乘客由码头经跳板上下船(由拖轮和客船组合而成)。客(货)轮由此可往返苏北和苏南的苏州、常州、宜兴诸地,也可在此登游轮(单船),出游太湖等景点。

文革期间,城市就业困难,锡城众多的中学生毕业后离开城市到苏北农村插队,一些城里居民也被迫到乡下安家,他们大都是在西门上船,踏上异乡的征程。

1969年11月30日,无锡市革委会在人民体育场隆重举行声势浩大的群众大会,热烈欢送无锡市第四批两千户近万名干部和居民到苏北农村干革命。

欢送大会结束以后,上山下乡的干部、居民登船启航。数百条大船组成的船队在两岸十多万群众的热烈欢送下,浩浩荡荡向苏北进发(据《红无锡报》1969年12月1日报道)。

1964和1965年,无锡水上客运达到高峰,有95条航线,年客运量1255万人次26541万人公里(李心言:《无锡轮船客运百年史事》,《无锡文博》,2010年第1期)。以后开始下滑,1979年无锡到马山的航线因汽车开通而停运。

1983年从黄埠墩到梁溪河的新运河竣工通航,无锡轮船客运站也由西门外、火车站旁移到新运河边(梁溪大桥南),客运大楼5月动工,历时3年,1986年年底建成,其是无锡市第一座最高层框架结构建筑,也是全国内河客运标志性建筑。建筑平面尺度宽24m,长138m,高61.2m,主楼18层(连地下室),底层有面积为2416㎡、层高12.6m、跨度24m的候船大厅,可同时容纳2000名旅客。每到春运期间,此处人气甚旺,常常一票难求,但红火时间并不长。

1984年初召开全市农村工作会议,无锡市委市政府要求交通局在大会上作关于乡乡通公路的表态发言,代表交通局发言的领导讲了一半就被赶下台。原因是交通局的发言中过于强调了客观困难,而对年内实现乡乡通公路信心不足。

1984年无锡实现了乡乡通公路,1986年实现了村村通公路,虽然标准比较低,以砂石路为主,但总算是解决了通的问题。

在公路的冲击下,到1984年底,无锡县客运站经营的班轮全部停航。境内水上客运主要靠无锡市江南航运公司通往溧阳、华墅、高塍、江阴、苏州、杨舍、南桥、顾山的过境班轮。1990年,水运客运量比1985年下降79.2%。1991年9月,无锡至后塍、杨舍两条航线撤销停航。至此,无锡地区经营的内河客运航运全部撤停。水运同公路相比,速度要慢得多。如市区到宜兴张渚坐船要一天,坐车只要4小时左右。

在轮船客运衰落之际,航运公司开始向水上旅游转型。1980年4月江南航运公司首辟无锡—杭州的太湖夜航通航,这是一条“暮观太湖山水,晨游西湖美景”,集交通与旅游为一体的水上旅游航线,全程166.3公里,其中横渡太湖65公里。

因水环境破坏、高速公路的发展等因素,水上旅游很快便陷困境,江南航运公司客运量1985年399.82万人;1986年272.68万人;1989年97.38万人;1992年43万人;1994年21.2万人;1997年13.3万人;1998年8万人;2000年4.08万人;2003年0.08万人。2003年5月,国有企业全面退出水上客运旅游市场。新建的轮船客运站由盛到衰如此迅速,使用时间不到20年,这是当初主事者万万没有想到的。

进入20世纪后,因河道的老化和污染,西门航道已不适合承担水运任务,2002年开始停航。随即梁溪河、长广溪等河流也禁航。

现在只有京杭大运河中,还能看到船来船往,但没有一艘客船,都是几百吨级的货船,它们来自鲁南、苏北、安徽甚至湖北、江西,一次行程,船主需要耗时一个月甚至两个多月。

几千年的农业社会中,无锡家家户户都有私家船,人们每天所见都是河中的帆影,每日所听都是水中的摇橹声。可现在私家车走进千家万户,十多年没有坐过船的,在江南水乡已相当普遍。时代真的不一样了。