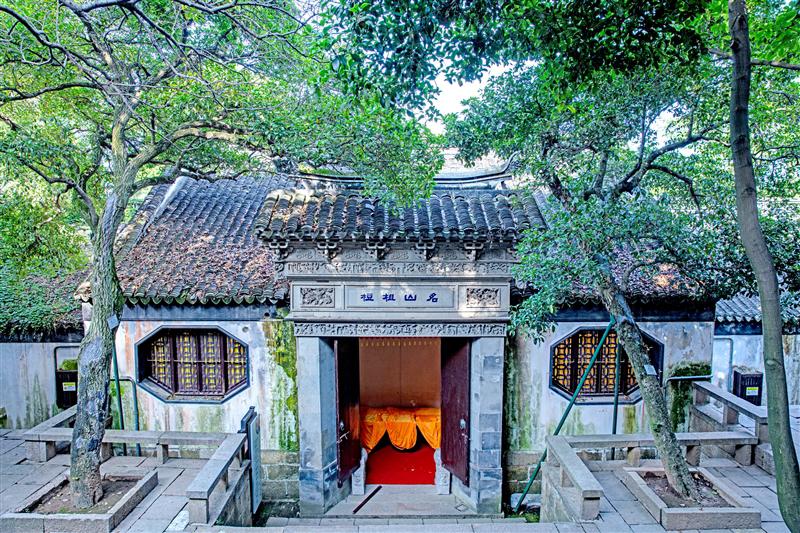

国庆日的惠山熙熙攘攘,惠山寺里更是摩肩接踵的善男信女。咫尺之外,大雄宝殿后的昭忠祠,一如既往寂寞清冷。沿着陡立的石阶上攀二进院落,崇德堂前植着白玉兰和桂花树。

繁花半开落

左右清风来

原本院里有四株老桂,岁月摧折,余有三棵入列2013年古树名录。今春仅二株萌发回春,分别在清水砖雕门楼的左右两侧,分别为《目录》编号36,树高8.6米,胸围径95厘米,冠幅9平方米;《目录》编号37,树高8.8米,胸围径78厘米,冠幅7平方米,均约一百五十岁。

这两株老桂主干都已现空洞,虬状倾腾,冲上长空,冠盖交接,虽然繁花半落,依旧余香袅袅。一百五十来年,应是清军克复无锡后新建昭忠祠时所植,岁月倏忽,树亦难堪,堂前少有人至,树又何须人知?

桂花是桂树之花,多为秋花,但也不惟秋花;常比金粟,其实花色多样。桂树种类庞杂、品系复杂,是木樨属众多植物的统称,经过长期栽植、自然杂交和人工选育,产生了许多栽培品种。通常以花色、花期之异将桂花区分为四大品系——金桂、银桂、丹桂和四季桂。

天香云外飘

梅妒菊应羞

桂花忝列中国十大名花,最重的名头便是香。宋之问谓“天香云外飘”,辛弃疾说“无顿许多香处,只消三两枝儿”,其香也清也烈、也淡也浓。花开之际万朵齐发,急花如雨,满城都是甜甜的滋味。秋阳杲杲当然好,其时绿玉枝头,繁英满目,气爽而人清,是一份怡然之乐。秋辉明媚也很好,彼刻天香生净想,云影护仙妆,月下遐思,是一份安闲之意。秋雨潇潇下,珠萼清影,浓熏幽栖,眼中冰蕊谁同惜,自有一份人与花心各自忙的物外之思。当秋风摧残,广寒香冷,蟾窟枝空,余味剩馥十里相续,又乍见黄金布地,怎不是一份潇洒之姿!

桂花千百年来深受人们喜爱,除了芳香沁人外,很重要的是实用,可采食亦可入药,还可制茶酿酒。中国人视之为园林嘉木,有园必植桂,除了四季常绿、秋香浓郁的景致需要外,还有更重要的一条就是意蕴深长、寄托希望。桂者,贵也!园中必是桂木与玉兰同植,兰桂齐芳,荣华富贵。兰桂配植,不仅寓意好,景观效果也好,春秋有致,四季不同。

文人墨客对桂花的吟诵汗牛充栋,笔者印象深刻的是李清照的词。她曾写下两首《摊破浣溪沙》,其一“揉破黄金万点轻。剪成碧玉叶层层。风度精神如彦辅,大鲜明”;其二“枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。终日向人多酝藉,木犀花”。最为人所称道的则是她写于早年的这首《鹧鸪天·桂花》:“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。何须浅碧深红色,自是花中第一流。梅定妒,菊应羞,画阑开处冠中秋。骚人可煞无情思,何事当年不见收。”凸显桂花“情疏迹远”、品格高洁的形象特征,无愧秋花之冠!

秀土多俊杰 长河几沧桑

本埠长寿的桂树屈指可数,市区原列入古树名录的大率49株,梅园香海、鼋渚七十二峰山馆,都有丛植,浓荫蓊郁、浓香扑鼻。惠山桂花厅寂静一角有存世最老的桂树,庭院深锁,锁住了一百八十年的沧桑与淡然。从花窗空隙中远远打望它,落影绰约,浮云幕卷,百多光阴同尘而已!

百多年光阴尘封的还有这昭忠祠。现在此处“寺”“祠”混搭,祠是昭忠祠,寺是惠山寺。惠山兴寺很早,肇基于南朝齐代,在绵延一千五百年后,竟然遭遇灭顶之灾,清咸丰十年(1860)毁于太平军与清军交战的兵火。在清军重新占有无锡后,同治三年(1864),江苏巡抚李鸿章奏请于惠山寺废址建淮湘昭忠祠,祭祀与太平军作战时阵亡的清军将士,第二年五月建成。

当时,该祠建筑仍按惠山寺原有轴线作东西向布列,主要建筑群落依次由三层崇台及殿宇、庭院等组成,一层为硬山顶享堂及左右起居殿、南北小院,二层为南北相对、形制相同的歇山顶配殿,三层石台为寝殿。

1927年北伐战争后改为“革命忠烈祠”。新中国成立后又改名为“大同殿”,一度作为培训新闻干部的校舍。1958—1986年,曾为无锡市博物馆馆址。1983年11月,无锡市人民政府公布为市级文物保护单位,公布时名称为“清祠堂建筑”。1989年,作全面修缮。2002年,拆除二山门,改建天王殿。2003年,在原大同殿遗址空地上建成大雄宝殿。因而形成了今日前寺后祠的形制。现存昭忠祠主建筑占地面积1697平方米。2006年5月,昭忠祠作为惠山古镇核心祠堂之一列入全国重点文物保护单位。2011年,集李鸿章书法制成“昭忠祠”匾悬于门口。寝殿在祠之最高处,殿正中悬“崇德堂”匾,集苏轼书法。两柱配乡贤庄申撰、王季鹤书联:“家乡秀土多俊杰彰前所以勖后;历史长河几沧桑鉴古而能胜今。”

木樨开后,甜醉江南。明月团圆,纵然西风常起灭,在这惠泉山下、昭忠祠里,坐断虚空,染教世界还是馨香无尽!