秋霜未下,秋日短促。带着对木香花的记忆,笔者再次来到横云山庄。樱树已脱尽繁叶,枫香还是青苍之色,“藕花深处”满池残荷枯索,残荷之上一树红透,成为秋园的主角。

微霜红未落

半在波影中

9点钟的阳光,从东南方斜斜地照在方亭上,照在方亭北侧临水的乌桕树上,枝头尚存不多的稀疏红叶光鲜透亮,与遒劲苍老的枝干刚柔并济、相得益彰。这棵乌桕树《目录》编号199,树高12.2米,胸围径104厘米,冠幅8平方米,树龄约140年。它静立莲池边,扎根在驳岸石缝中,瘦削而挺拔,独立而伟岸。

横云山庄诵芬堂附近原有三棵乌桕老树,正堂前一棵死去多年;“无锡充满温情和水”刻石之北有一棵原本高大茂盛,可惜前几年害天牛病,元气大伤,去年竟至枯殁,现在看时其老根上有新芽长成细枝,不知会否起死回生。而依旧顽强生存的这棵乌桕,默默地陪伴着湖山,默默地等待着结局,一如从前。林逋曾作《水亭秋日偶成》,“巾子峰头乌桕树,微霜未落已先红,凭栏高看复下看,半在石池波影中”,仿佛就是眼前写照。

叶叶石榴染

子子江梅坼

乌桕,别名木蜡树、虹树、蜡烛树等,为大戟科乌桕属落叶乔木。此树为中国特有经济树种,具有很高经济、园艺价值,已有1400多年栽培历史。乌桕树冠整齐,叶形秀丽,因品系不同,秋叶有深红、紫红、杏黄等色彩变化,是长江流域主要的秋景树种。

关于乌桕的得名,《本草纲目》载“乌臼,乌喜食其子,因以名之”。说是因乌鸦喜食其子而得名,未知是否可信。乌桕是古人诗文里的常客,多与秋景相联系。如李白《小溪秋色》:“枫香乌桕两相依,红叶随风伤别离。群鸭岸边勤对镜,旧装渐褪换新衣。”杨万里《秋山》则说:“乌桕平生老染工,错将铁皂作猩红。小枫一夜偷天酒,却倩孤松掩醉容。”

除了秋叶,乌桕树种子似小白花,经久不凋,也颇美观。袁枚曾看到冬季乌桕满头白,认为很像白梅,便起了诗兴。不过因读到前人诗句便收笔了,直言“眼前欲说之语,往往被人先说”。他在《随园诗话》里写道:“余冬月山行,见桕子离离,误认梅蕊;将欲赋诗,偶读江岷山太守诗云:‘偶看桕子梢头白,疑是江梅小着花。’杭堇浦诗云:‘千林乌桕都离壳,便作梅花一路看。’” 景情交融,心意相通,无甚遗憾!

浮生枉多事 到此合忘机

横云山庄我们介绍过,为杨翰西所建。1931年兴建园林时,在园址西侧,利用湖湾洼地,筑堤围池,池中遍植荷花,并筑有一座重檐方亭藏于荷塘深处,名为“藕花深处”。乌桕树就种在重檐方亭外,衡量树龄与园龄,当年许是移栽的成年大树。后园主又于荷塘中央小岛——清芬屿上建光禄祠,祀其父杨艺芳。因杨艺芳曾封光禄大夫,赏一品顶戴,因而名光禄祠,现称诵芬堂。

诵芬堂,面阔五间,三面回廊,歇山顶,墙体厚实,临水砌丹陛露台,护以石栏,处处模仿颐和园乐寿堂前水殿水木自亲,可谓是“完全具体而微之宫殿式”。其堂匾为李苦禅所书,题于1979年;两旁楹联“湖阔鱼龙跃,山阴草木香”,为安徽赖少其所书。堂之前为卷棚,悬额“湖山春深”,张正宇所书;两旁联句“鸥侣无猜,四面云水谁作主;鸱夷安在,五湖烟雨独忘机”,为孙保圻所撰、武中奇所书,此联原为蠡园而作,现蠡园春秋阁前亦悬此联。

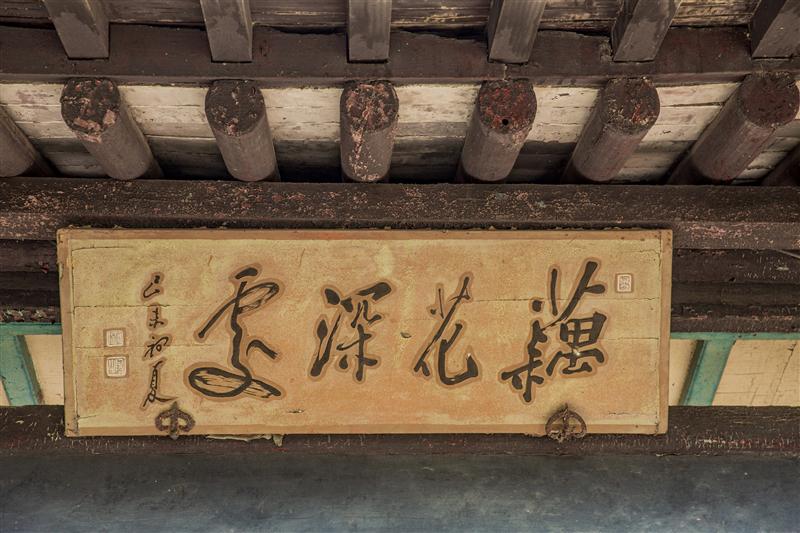

诵芬堂北,隔池岸堤上有一黄石不得不说。此石与清芬屿上景物遥遥相对,石上镌刻“到此忘机”。这块刻石未考是否原物,但石上文字应是依当年书家手迹所刻。碑右上注“壬申秋日”,左下记“王荫之题”,一十二字拙朴苍劲。王荫之是泰州高邮人,民国年间书画名家。他1932年10月曾游览开发之初的鼋头渚,留下了一些题刻。荷塘上方亭匾“藕花深处”四字亦其所书。

忘机一词,颇有意蕴,但也不属冷僻,唐宋诗家多有运用,其中名气最大的是李白。在其五言古诗《下终南山过斛斯山人宿置酒》的结尾,诗仙一吟三叹,“长歌吟松风,曲尽河星稀。我醉君复乐,陶然共忘机”。太白是信奉道家的,甚至经常自诩为老子之后。而“忘机”一语,恰是地道的道家语,意指忘却世俗的机心。

所谓机心,说得隐讳些,就是机巧之心;说得直白些,便是机诈之心。老庄向来是反对机巧智谋之类的。忘机,就是以简单朴实的心看待万事万物,不矫作,不伪饰,自己不乔装打扮,也不期望别人涂脂抹粉。原本的、真实的、诚挚的样子正是恰好的。笔者猜想,当年王老先生下船登岸,正值秋高气爽,近观残荷满塘、桕叶红透,回望碧波万顷、远山含黛。面对天然画图的纯粹朴素,先生不禁胸中波涌、心内百感,“浮生枉多事,到此合忘机”!

树木花草,荣枯有时;湖山景物,依旧罨画。一棵老树,一段过往,或许终会被忽略、被遗忘,却在此刻为你我留住最真切的感悟。有这些足矣。