|任克奇 文|

趋从无锡二观堂主人胡伦光先生请益艺事,是一种十分愉快的经历。其中,既有“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的精神享受,又有行走山阴道上应接不暇的感官悦乐。先生自幼心灵手巧,长而博物广识,古人所谓“雕龙”“雕虫”之技多有涉猎,今因篇幅,只谈书法。此文之作,既愿分诸同好作共享之资,更愿作为感谢师恩的瓣香之礼。

“狷”的性情

先生的谈艺文字,不作长篇大论,大都采用传统的笔记体,留在众多的书画印的题跋中。往往一事一议,清醒明豁,犹如空谷足音,回响久远。

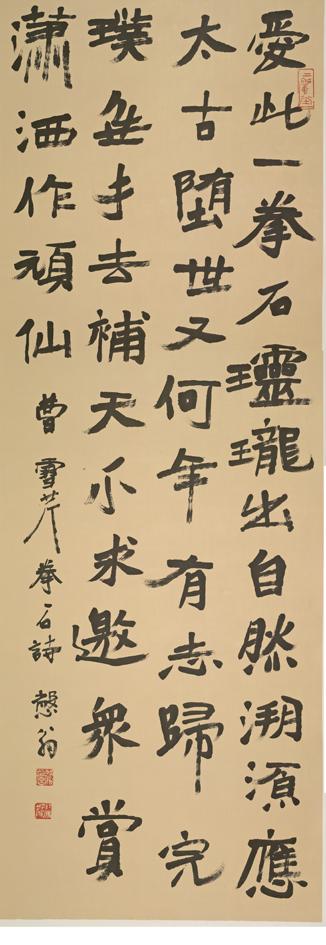

如跋尤剑青山水卷曰:“画至今日衰也。世之秉笔之士已无力进退古人,故多欲走名利者,学院使然,在野趋之,意嘐然也。”然后再赞剑青之画“笔端穆然恬静,若厚德醇儒,敦庞湛凝”。

又如题《莱子侯刻石》拓片,先赞“《莱子侯刻石》自有灵气,恍惚而来,莫可名状”,后指出世人学古之病:“若随铎唱经,终难得汉碑之妙,个中关窍,岂可与揣龠扪烛者道哉?”

世人会将先生在艺术上与人迥不相侔的取向与取径误读为“狂”。“伦光的眼睛是长在额头上的。”先生在好友面前引述别人在背后所发的议论,一脸怨哉枉也的神情,转瞬又会发出带点小小得意的释然朗笑。

笑,是先生的标志。平日里,先生总是笑嘻嘻笑嘻嘻的,我从来没见过他疾言厉色过。和声细语,娓娓而谈,庄谐杂出,一派春风夏雨的恂恂儒者模样。自2014年始,先生自号“悫翁”,可见先生确实是服膺儒家的修为的。孔子曰:“不得中道而与之,必也狂狷也。”“狂者进取”,南海康圣人、馀杭章疯子一般,嬉笑怒骂,风云突变,是豪杰斗士;“狷者有所不为”,介然自守,洁身自好,更接近于隐者。先生的性情与“狷者”相类。

这种“狷”的性情,表现在具体的人事上,庶几能用“简静”二字加以概括。先生深居简出,闭门即是深山,隐于蜗居不求闻达。尽管先生在上世纪80年代成为沧浪书社第一批成员、90年代拍摄“当代书法五十人五体书法创作实录”电视片后,已在全国同道中名声大噪,但先生从不以此为意,只愿过最简单的生活。

说到怪象,还有一事可发一噱。一天,在先生书房坐定,先生操起手头正在读的一本书,说是老友严克勤送的,是苏州王稼句编的《书情画意》。先生翻到一篇梁实秋的《画展》要我读读看,刚读几句,作家滑稽突梯的笔法所描述的画展上的怪相,就引先生笑得前仰后合、捧腹不止。先生说:现在的画展更可笑,何止是梁先生所说的指指点点、吱吱喳喳、挤眉弄眼、面带戚容,还要各套班子及各色人等“一字长蛇阵”发布宏言傥论的开幕式,还要装模作样举办充斥外行话和溢美之词的研讨会,想想都可厌可怕。先生心目中向往的书画展,是躲过杂沓喧闹、刊落一切繁文缛节、一班素心道友“奇文共欣赏,疑义相与析”的雅集式的谈艺空间和过程。

先生“狷”的性情还表现在为学上的“独持偏见”。先生学书之初,即不喜作正局的唐楷,而偏偏违逆时代风气,搜罗无人赏识的六朝碑版拓片加以钻研,偏师独出,掉臂独行。后来书坛猛刮北碑风的时候,先生又跳出早年趣味的疆域,开始融会贯通,尽情汲取江南文化温文尔雅的养料。这种“错位”,在学术上被称为“预流”,始终早时代风气几个节拍。

先生1986年35岁的时候,定斋名为“二观堂”。先生敬重石鲁前辈的人格和艺品,石鲁曾在谈艺文字中述及刘熙载之所云“学书者有二观,曰观物,曰观我。观物以类情,观我以通德”。这句话正好契合了先生“会通物我”的宏大心志,先生读到后心有戚戚焉,因以“二观”为斋号,并兼含纪念石鲁的用意。

“盘”的功夫

先生学习书法的方法,是所谓“水磨工夫”,用先生的话来说,归根结底是一个动词:“盘”。

以我的观察,综合先生的实践,可以这样来理解“盘”的复合意涵:

“盘”是研究。先生早年学习篆刻时,即已打下扎实的文字学功底,自《说文》上溯古籀,旁及古玺文、缪印篆。后因致力六朝碑版,又关注碑别字。所以,先生对书法用字特别敏感,这也影响到他在写作题跋时用字的精准。先生的文字学功底是字形和训诂兼顾的。

先生下过苦功的几种碑帖,在天头地脚处都有详细的批注,让人惊讶他是在用乾嘉学派的功夫在研究书法。若是大篆大草,必加行楷释文,先生说这是为帮助临习时作快速反应扫除路障。

“盘”是贯通。与先生对坐,神思跟着先生在艺海中作汗漫之游,一会惊讶于先生的记忆之好,一会惊讶于先生的无所不知。这种功夫除了先天的颖悟之外,更多地来自于对历史文化遗存加以深入而系统的钻研后所得到的融会贯通。

先生几十年如一日,将一本书法史反反复复地“盘”,几经溯流而上,又几经顺流而下,每一个枝枝节节都已经躲不过他的注视,当你叩问哪一家哪一帖,先生都能给你说个子丑寅卯,给出最具有指导意义的学习建议。

在“盘”的过程中,人的见解会不断提升,最后得出炉火纯青的智慧结晶。先生早年对明清名家的多姿多态下过苦功,一会儿一副惟妙惟肖的王铎面孔,一会儿又被人称作“小八大”。几番轮回过后,先生鼓励学生要更多关注先秦至六朝,走取法高古的路线。“盘”就是这样一个时时否定自己的过程。人言“废画三千”,先生自己摧拉烧之的作品当远不止此数。

“盘”是创新。先生尝言:“学古不贵袭其貌,妙在合神,贵在能离,是为善学。”“盘”古而不泥于古,“盘”出一个充满自我个性的古来,到此田地,何者为古,何者为我,还有什么必要硬加区分呢?

“雅”的风格

先生所崇尚的“雅”,可称为“古雅”。

上世纪初,王国维在深研西方美学“优美”“壮美”两大范畴之后,结合东方艺术传统,着重拈出“古雅”来标举介乎两者之间而兼有两者性质的调和之美。

先生在2016年题跋老友华人德所赠隶书对联时曾用“古雅”二字来加以评论,此二字移到先生自己身上也是恰到好处。艺术贵在创格,虽同为“古雅”,却也各有各的格调、功力和方法,各有各的“古”各有各的“雅”。

在此用“古雅”二字,意在表明先生书法兼有阴柔阳刚二者之美,是一种“有意味的形式”。如果光从字面作大而化之的理解,也可认为先生书法兼具“高古”和“逸雅”之美。“高古”是时间流程造成的美,“逸雅”是高度修养造成的美。

以此理解为出发点,可以寻绎一下先生书法“古雅”风格的创造途径。以我的浅见,至少与以下三重因素相关联:

大巧之“拙”。黄庭坚主张“凡书要拙多于巧”。先生曾摘录傅山的一段话再三品味:“汉碑之不可思议处,只是硬拙,初无布置等当之意。凡偏旁左右,宽窄疏密,皆信手写之,一派天机。”先生向往的境界也在于最后八个字。

先生也跟我讲过:“写字写到像不会写,就是好了。”这话可以和前人讲的“写字写到别人不喜欢,就是好了”相发明。虽极调侃,实含至理。

先生于“拙”所下的工夫非常人可比,上个世纪70年代初,钟情汉魏碑版,一遍又一遍地“盘”,痴心不改,兴致越来越浓。近年,将以往认为好的又重新认识一遍,所临之广,令人咂舌。我暗想,这可是要竭泽而渔、野无遗贤了啊。先生对极富天真烂漫之美的几件汉魏名品,如《安国墓祠题记》《广武将军碑》“二爨”《谷朗碑》《汝南王修治古塔铭》《姚伯多兄弟造像记》等等,更是一临再临。

先生用他收藏的谢无量、徐生翁的真迹作例子,为我讲过今人学古的成功之处,来说明不强为、无机心、不造作、去浮华、求纯全,即是自然天成的大巧之“拙”。

至刚之“柔”。先生说:“金石气与书卷气相融,气息愈见醇厚高雅乃佳。”先生书法中书卷气的“柔”来自于金石气的“刚”,是一种至刚之“柔”。先生教人学书首重习篆,所谓“篆得内劲”,即习篆最易明白“百炼钢化作绕指柔”的道理。然后将篆意化入其他书体,无不具备古雅之气,有百利而无一弊。

“游”的向往

先生与人交接,有一种本事,就是“三句话不离本行”。无论多么散漫的话题,先生只要开口,都会“转法转法”回到谈艺的路子上来。此时的先生才是兴致勃勃、口若悬河的。先生博闻强记,随口会背诵古人文字来说明自己的意思。

我听先生讲得最多,且反复申述的是这样几句:

一是蔡邕《九势》开头的几句:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽,故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。”

二是黄庭坚《论书》中语:“士大夫处世可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”

三是赵之谦《章安杂说》中语:“书家最高境,古今二人耳。三岁稚子,能见天质;绩学大儒,必具神秀。”

我今思之,这三段话,正好清晰地勾勒了学书高级阶段对技法、风貌和境界三个渐次展开的维度,对法则、修为、终极追求的哲学思考尽含其中。

先生在他63岁时,曾作了这样一条笔记:“黄宾虹曾云:‘时年七十又三岁,除去六十转甲子,仅有十三,正是开始用功之时。练笔法三年,练墨法三年,补前人未做过的功夫,然后作画十馀年还不算迟。’以此理推之,余尚三岁稚子年,当更须努力,作童子功,积学以图进境矣。”

这是先生谦虚的说法,六十以后的先生真有发心学稚子的宏愿。稚子一个,尽管放心大胆,彻底解放自己,任性涂抹,“好白相”而已。这种创作状态正像朱屺瞻老先生所说的“我不会画画,只是瞎搨搨”一样。先生为我活灵活现地描述他所亲见屺老“瞎搨搨”的情景,如何“搨”成一幅竹子,又如何“搨”成一幅山水,最传神的是“搨”成一幅葫芦送给先生。这幅葫芦至今挂在先生家进门处,“搨”得那么好,每次进门都想驻足细看。先生向往这种“好白相”,所以,我们见到先生六十以后的作品都有一种“绩学”到相当高度返璞归真的气息,随岁月的迁延,仿佛“逆生长”了,“稚子气”越来越浓,“好白相”的成分越来越多。

学习中国古典艺术的人,心中必然有个“游”的向往。“游”既是孔子所谓的“游于艺”,又是庄子所谓的“逍遥游”。“游于艺”是为了养心,养心是为了能够“逍遥游”。其实,“好白相”即“游”,贯穿了先生艺术追求的始终。

自由无底,游无止境。先生属龙,与天同游,逍遥处当不会输于庄子的鲲鹏,衷心所愿,我为先生虔敬颂祷。