1539年,是明朝嘉靖十八年、日本天文七年。这一年,日本大内义隆派遣博多圣福寺和尚湖心硕鼎为正使、京都天龙寺塔头妙智院策彦周良为副使进贡明朝。九年后的明嘉靖二十七年(1548),策彦周良又以正使身份率团再次进贡明朝。这两次,日本使者都在浙江镇海(明代称定海县)登岸,沿大运河北上入京师,然后再从京师南下至镇海,乘船东渡返回日本。

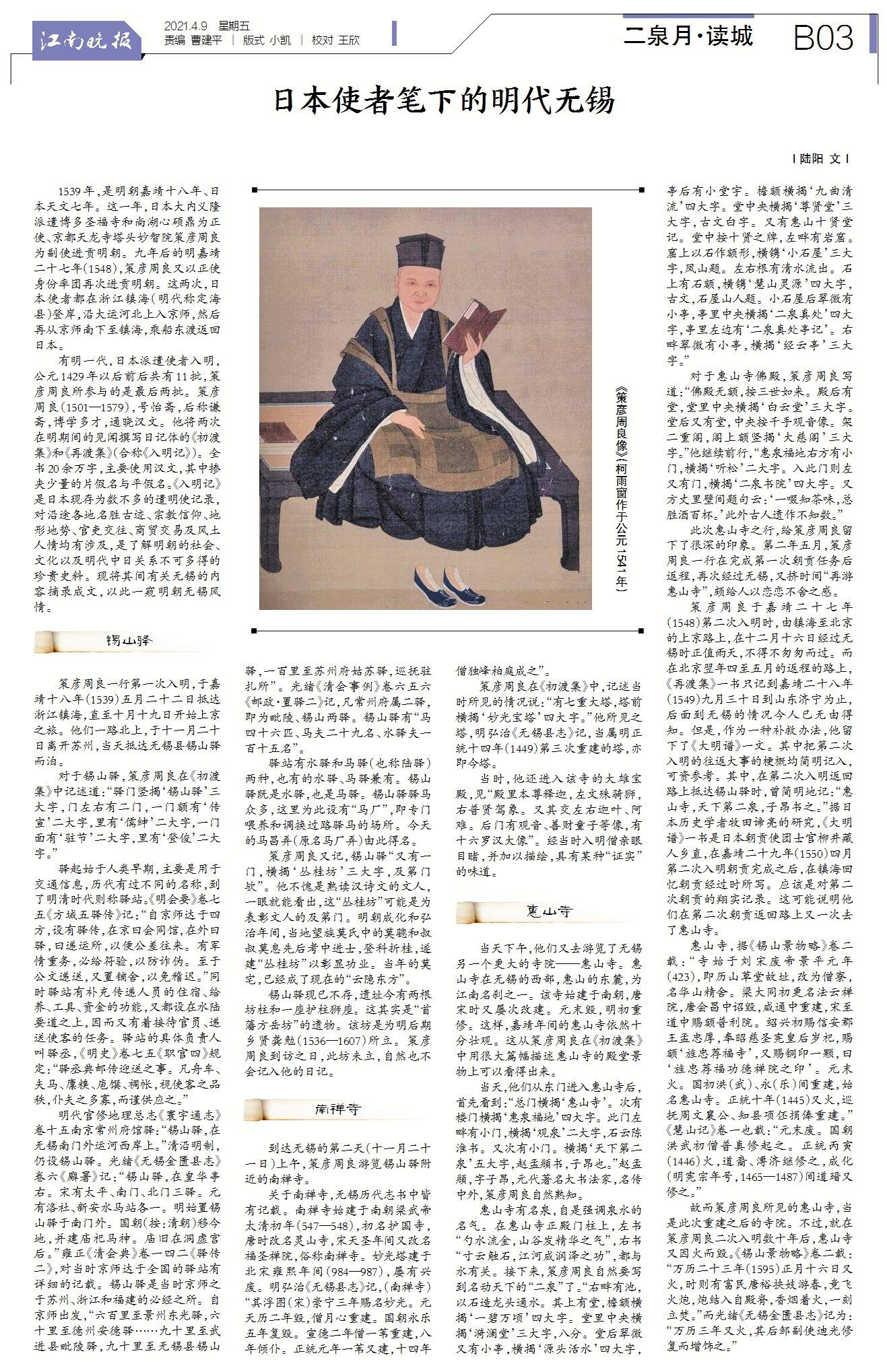

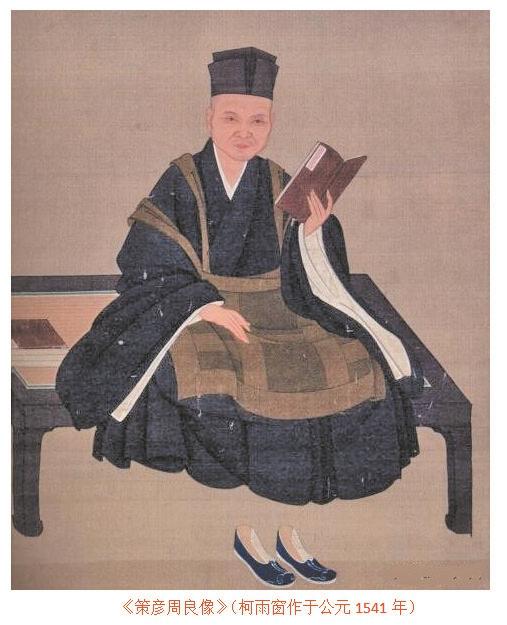

有明一代,日本派遣使者入明,公元1429年以后前后共有11批,策彦周良所参与的是最后两批。策彦周良(1501—1579),号怡斋,后称谦斋,博学多才,通晓汉文。他将两次在明期间的见闻撰写日记体的《初渡集》和《再渡集》(合称《入明记》)。全书20余万字,主要使用汉文,其中掺夹少量的片假名与平假名。《入明记》是日本现存为数不多的遣明使记录,对沿途各地名胜古迹、宗教信仰、地形地势、官吏交往、商贸交易及风土人情均有涉及,是了解明朝的社会、文化以及明代中日关系不可多得的珍贵史料。现将其间有关无锡的内容摘录成文,以此一窥明朝无锡风情。

锡山驿

策彦周良一行第一次入明,于嘉靖十八年(1539)五月二十二日抵达浙江镇海,直至十月十九日开始上京之旅。他们一路北上,于十一月二十日离开苏州,当天抵达无锡县锡山驿而泊。

对于锡山驿,策彦周良在《初渡集》中记述道:“驿门竖揭‘锡山驿’三大字,门左右有二门,一门额有‘传宣’二大字,里有‘儒绅’二大字,一门面有‘驻节’二大字,里有‘登俊’二大字。”

驿起始于人类早期,主要是用于交通信息,历代有过不同的名称,到了明清时代则称驿站。《明会要》卷七五《方域五驿传》记:“自京师达于四方,设有驿传,在京曰会同馆,在外曰驿,曰递运所,以便公差往来。有军情重务,必给符验,以防诈伪。至于公文递送,又置铺舍,以免稽迟。”同时驿站有补充传递人员的住宿、给养、工具、资金的功能,又都设在水陆要道之上,因而又有着接待官员、递送使客的任务。驿站的具体负责人叫驿丞,《明史》卷七五《职官四》规定:“驿丞典邮传迎送之事。凡舟车、夫马、廪糗、庖馔、裯帐,视使客之品秩,仆夫之多寡,而谨供应之。”

明代官修地理总志《寰宇通志》卷十五南京常州府馆驿:“锡山驿,在无锡南门外运河西岸上。”清沿明制,仍设锡山驿。光绪《无锡金匮县志》卷六《廨署》记:“锡山驿,在皇华亭右。宋有太平、南门、北门三驿。元有洛社、新安水马站各一。明始置锡山驿于南门外。国朝(按:清朝)移今地,并建庙祀马神。庙旧在洞虚宫后。”雍正《清会典》卷一四二《驿传二》,对当时京师达于全国的驿站有详细的记载。锡山驿是当时京师之于苏州、浙江和福建的必经之所。自京师出发,“六百里至景州东光驿,六十里至德州安德驿……九十里至武进县毗陵驿,九十里至无锡县锡山驿,一百里至苏州府姑苏驿,巡抚驻扎所”。光绪《清会事例》卷六五六《邮政·置驿二》记,凡常州府属二驿,即为毗陵、锡山两驿。锡山驿有“马四十六匹、马夫二十九名、水驿夫一百十五名”。

驿站有水驿和马驿(也称陆驿)两种,也有的水驿、马驿兼有。锡山驿既是水驿,也是马驿。锡山驿驿马众多,这里为此设有“马厂”,即专门喂养和调换过路驿马的场所。今天的马昌弄(原名马厂弄)由此得名。

策彦周良又记,锡山驿“又有一门,横揭‘丛桂坊’三大字,及第门欤”。他不愧是熟读汉诗文的文人,一眼就能看出,这“丛桂坊”可能是为表彰文人的及第门。明朝成化和弘治年间,当地望族莫氏中的莫骢和叔叔莫息先后考中进士,登科折桂,遂建“丛桂坊”以彰显功业。当年的莫宅,已经成了现在的“云隐东方”。

锡山驿现已不存,遗址今有两根坊柱和一座护柱狮座。这其实是“首藩方岳坊”的遗物。该坊是为明后期乡贤龚勉(1536—1607)所立。策彦周良到访之日,此坊未立,自然也不会记入他的日记。

南禅寺

到达无锡的第二天(十一月二十一日)上午,策彦周良游览锡山驿附近的南禅寺。

关于南禅寺,无锡历代志书中皆有记载。南禅寺始建于南朝梁武帝太清初年(547—548),初名护国寺,唐时改名灵山寺,宋天圣年间又改名福圣禅院,俗称南禅寺。妙光塔建于北宋雍熙年间(984—987),屡有兴废。明弘治《无锡县志》记,(南禅寺)“其浮图(宋)崇宁三年赐名妙光。元天历二年毁,僧月心重建。国朝永乐五年复毁。宣德二年僧一苇重建,八年倾仆。正统元年一苇又建,十四年僧独峰柏庭成之”。

策彦周良在《初渡集》中,记述当时所见的情况说:“有七重大塔,塔前横揭‘妙光宝塔’四大字。”他所见之塔,明弘治《无锡县志》记,当属明正统十四年(1449)第三次重建的塔,亦即今塔。

当时,他还进入该寺的大雄宝殿,见“殿里本尊释迦,左文殊骑狮,右普贤驾象。又其交左右迦叶、阿难。后门有观音、善财童子等像,有十六罗汉大像”。经当时入明僧亲眼目睹,并加以描绘,具有某种“证实”的味道。

惠山寺

当天下午,他们又去游览了无锡另一个更大的寺院——惠山寺。惠山寺在无锡的西部,惠山的东麓,为江南名刹之一。该寺始建于南朝,唐宋时又屡次改建。元末毁,明初重修。这样,嘉靖年间的惠山寺依然十分壮观。这从策彦周良在《初渡集》中用很大篇幅描述惠山寺的殿堂景物上可以看得出来。

当天,他们从东门进入惠山寺后,首先看到:“总门横揭‘惠山寺’。次有楼门横揭‘惠泉福地’四大字。此门左畔有小门,横揭‘观泉’二大字,石云陈淮书。又次有小门。横揭‘天下第二泉’五大字,赵孟頫书,子昂也。”赵孟頫,字子昂,元代著名大书法家,名传中外,策彦周良自然熟知。

惠山寺有名泉,自是强调泉水的名气。在惠山寺正殿门柱上,左书“勺水流金,山谷发精华之气”,右书“寸云触石,江河成润泽之功”,都与水有关。接下来,策彦周良自然要写到名动天下的“二泉”了。“右畔有池,以石造龙头通水。其上有堂,檐额横揭‘一碧万顷’四大字。堂里中央横揭‘漪澜堂’三大字,八分。堂后翠微又有小亭,横揭‘源头活水’四大字,亭后有小堂宇。檐额横揭‘九曲清流’四大字。堂中央横揭‘尊贤堂’三大字,古文白字。又有惠山十贤堂记。堂中按十贤之牌,左畔有岩窟。窟上以石作额形,横镌‘小石屋’三大字,凤山题。左右根有清水流出。石上有石额,横镌‘慧山灵源’四大字,古文,石屋山人题。小石屋后翠微有小亭,亭里中央横揭‘二泉真处’四大字,亭里左边有‘二泉真处亭记’。右畔翠微有小亭,横揭‘经云亭’三大字。”

对于惠山寺佛殿,策彦周良写道:“佛殿无额,按三世如来。殿后有堂,堂里中央横揭‘白云堂’三大字。堂后又有堂,中央按千手观音像。架二重阁,阁上额竖揭‘大慈阁’三大字。”他继续前行,“惠泉福地右方有小门,横揭‘听松’二大字。入此门则左又有门,横揭‘二泉书院’四大字。又方丈里壁间题句云:‘一啜知茶味,总胜酒百杯。’此外古人遗作不知数。”

此次惠山寺之行,给策彦周良留下了很深的印象。第二年五月,策彦周良一行在完成第一次朝贡任务后返程,再次经过无锡,又挤时间“再游惠山寺”,颇给人以恋恋不舍之感。

策彦周良于嘉靖二十七年(1548)第二次入明时,由镇海至北京的上京路上,在十二月十六日经过无锡时正值雨天,不得不匆匆而过。而在北京翌年四至五月的返程的路上,《再渡集》一书只记到嘉靖二十八年(1549)九月三十日到山东济宁为止,后面到无锡的情况今人已无由得知。但是,作为一种补救办法,他留下了《大明谱》一文。其中把第二次入明的往返大事的梗概均简明记入,可资参考。其中,在第二次入明返回路上抵达锡山驿时,曾简明地记:“惠山寺,天下第二泉,子昂书之。”据日本历史学者牧田谛亮的研究,《大明谱》一书是日本朝贡使团士官柳井藏人乡直,在嘉靖二十九年(1550)四月第二次入明朝贡完成之后,在镇海回忆朝贡经过时所写。应该是对第二次朝贡的翔实记录。这可能说明他们在第二次朝贡返回路上又一次去了惠山寺。

惠山寺,据《锡山景物略》卷二载:“寺始于刘宋废帝景平元年(423),即历山草堂故址,改为僧寮,名华山精舍。梁大同初更名法云禅院,唐会昌中诏毁,咸通中重建,宋至道中赐额普利院。绍兴初赐信安郡王孟忠厚,奉昭慈圣宪皇后岁祀,赐额‘旌忠荐福寺’,又赐铜印一颗,曰‘旌忠荐福功德禅院之印’。元末火。国初洪(武)、永(乐)间重建,始名惠山寺。正统十年(1445)又火,巡抚周文襄公、知县项伾捐俸重建。”《慧山记》卷一也载:“元末废。国朝洪武初僧普真修起之。正统丙寅(1446)火,道裔、溥济继修之,成化(明宪宗年号,1465—1487)间道瑨又修之。”

故而策彦周良所见的惠山寺,当是此次重建之后的寺院。不过,就在策彦周良二次入明数十年后,惠山寺又因火而毁。《锡山景物略》卷二载:“万历二十三年(1595)正月十六日又火,时则有富民唐裕挟妓游春,竞飞火炮,炮结入自殿脊,香烟着火,一刻立焚。”而光绪《无锡金匮县志》记为:“万历三年又火,其后邹副使迪光修复而增饰之。”

|陆阳 文|