钱松嵒(1899-1985),当代画家,江苏宜兴人。曾任江苏省国画院院长、名誉院长,江苏省美术家协会主席,中国美术家协会常务理事、顾问,第四、五、六届全国人大代表,是江苏画派的代表性人物,亦是20世纪中国山水画主要代表性人物。钱春涛乃钱松嵒外孙女。

请您谈谈钱松嵒先生山水画笔墨中显现的意境?

钱春涛:钱松嵒在他的《砚边点滴》里有提到,古人本来说立意为先,意在笔先。有意即有味。好画总是意味深长。诗中有画,画中有诗,还得诗外有诗,画外有画,味外有味。他说,做一个艺术家不能缺少文学修养。他的古体诗,浑朴、沉着、情挚、流畅,恰与画风融为一体。一种是诗先于画,即在旅行写生中触景生情,吟诗抒怀,然后作画时,对诗句再做推敲,题于画上;另一种是画先于诗,画成后吟哦成句。无论何种情况,都能珠联璧合。他的散文亦精美巧俏,笔调清朗活泼。

譬如:他在1957年6月赴宜兴写生,在作品《陶都》上题句:器皿高于千仞冈,舟车载送遍城乡;窑烟十里连云起,正是万人陶埴忙。

去常熟参观白茆人民公社水利工程,见修建水闸,他作《筑坝》图并题:雪中战斗烈,河底欢声扬;筑好万年闸,万年谷满仓。

古代十大画家,其中顾恺之、倪云林、王孟端都是江苏无锡人。他数次访问倪云林的故里,并在《美术》杂志1961年第六期发表了《访问祇陀里》的文章。晚年他忆起倪云林,作图并写下“断桥无复板,卧柳自生枝。云林有此小景,人谓云林诗画高逸绝尘,不食人间烟火。余谓云林生逢季世,苛政戈干,田庐荡然,穷老茕独,没于戚家,此小景实为当时社会现实写照。但卧柳自生枝一句,为个中之眼。试观戎马纵横,桥断路尽,柳虽饱经蹂躏攀折,偃蹇残倒,而一片生机,自强不息,抽条舒叶,喜迎艳阳甘露,青青柳眼,俟自成阴,亦期断桥有板,牢接康庄,直达繁华乐土,向往未来幸福,具有大无畏精神。云林寸衷,何尝逸人间耶。我诞生距太平战争已四五十年,犹目睹村头荆蓬间残垣眢井,废圃殆矼,怵目悽神。今早已人烟稠密,一片繁荣景象矣。”

1983年他作《安乐山》并记:“阳羡西北有一安乐山,我先世居其南麓,累代青一衿,以课徒终。太平战争后先大父青堂公迁居其西南湖墅村,我童年时每随先君绍起公往山隈省戚族,辄一登临归,戏以米法点出眼前真山,见者首肯我亦自喜。盖漫山皆露头石骨,色深黑如墨,遥望真米家山也,但米作横点,写雨中山尤以雨中丛松竹最肖,此山仅有石骨无一树,斯图我改横点为圆点兼用破墨法,初师米而又出入宋元人门。吮毫间恍见七十年,家山及童年前儿戏事。”

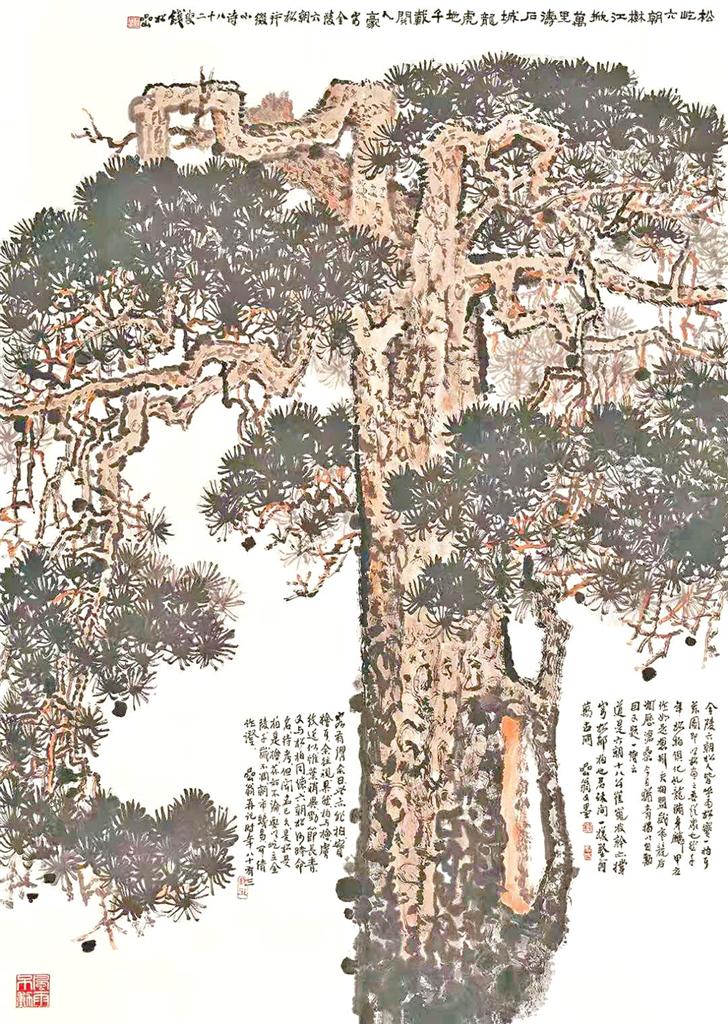

《金陵六朝松》上他题到:“松屹六朝树,江掀万里涛,石城龙虎地,千载阅人豪。写金陵六朝松并缀小诗八十二叟钱松嵒。”后他又题:“金陵六朝松,人皆呼为松,实一柏耳。兹图即以松画之,吾从众也。然千年松柏俱化虬龙,满身鳞甲,应作如是想矧。夫相盟岁寒竞后凋历沧桑,今日犹青,揭以自励,因又题一诗云:道是六朝十八公,崔嵬枝干亦撑穹。松耶柏也君休问,一样坚贞万古同。嵒翁又墨。”后他再题:“客有谓余曰:此亦非柏,实桧耳。余往视,果然柏与桧肤纹近似,惟叶稍异,劲节长青,又与松柏同德。六朝松何时命名?待考。但闻名已久。是松是柏是桧,荪姑不论。要以屹立金陵千岁不凋,朝市几易,可倩作证。嵒翁再记,时年八十有三。”

诗文入画,这本是中国文人画千百年发展中形成的重要特色。钱松嵒以深厚的笔墨语言功夫与时尚要求的吻合,驾驭题材的能力与现实希望的结合,尤其是传统题画形式在新的画面中的运用,如暗喻、象征等手法,把山水形象赋予了思想内涵,这就使他的山水画走出了图示性、情节性和场景记录性的肤浅层面,使山水意境与人文精神有了相对统一。而这种象征性的含蓄、间接手法所产生的艺术意味,不是正面描写千军万马所能比拟的,这是山水画的长处,也符合中国画艺术的本质,同时兼顾了主题思想的深和山水形象的美,这也是钱松嵒的山水画能够产生一种撼人心魂的思想内涵的根本原因。他在特定历史阶段中,把握住了显现出的机遇性,达到了另辟天地,引导读者进入更深更广的境界。钱松嵒认为艺术的力量主要在于“感”人。

请您谈谈钱松喦先生山水画对传统的继承,以及在那个时代如何对山水画进行推进?

钱春涛:著名美术评论家马鸿增先生这样评论:他创造了代表时代精神并独具个性的山水画艺术,从而确立了他在20世纪中国画史上的重要地位。或许可以说,钱松喦本身就是一部特殊的20世纪绘画史。他在探索中国画传统形式与反映现实生活相结合的道路上经历的这一过程是艰巨的、曲折的,然而却又是卓有成效的,他没有走回避时代内容而只在形式上翻点花样的老路。

除了章法变化多端,构成钱松喦绘画艺术鲜明特征的还有两条,也几乎是他独步20世纪山水画坛的长处。一条是他用笔写的力度和厚度,这个是传统;第二条是他诗文与画面的完美结合,这还是传统。

国画在技巧上的发展是和书法不能分割的,即是把书法精神渗透在作画技法表现中去,从而成为世界上独特的民族风格。整个画的技法,就是一个“写”字,不是在描。他的楷隶相参的书风,有力度,有厚度,骨法用笔,讲究内功。他接受了石溪的沉着高古,并在此基础上增加了浑厚,他的画的特点,可以说浑厚沉着,而石涛使他深信笔墨必须来自真山真水。譬如,他说:峨眉全山是树,我走过峨眉三分之二的路程,所见的多数是楠、杉、椿、樟和名贵的冷杉,独罕见松,即使有松不易看到,就不是峨眉的特征,就不必画松。他以为画树要有地理和植物学的常识,画山要有地理和地质学的常识。各地风俗不同,有了自然科学常识,还要有社会科学常识,艺术修养是多因素的。每到一地写生,他还会访问当地老乡以增加对历史事件的了解,考察具体微观的、个人化的细节,仔细感受具体情境。

他认为民族绘画优良传统是循着现实主义道路而发展的,继承传统和反映现实本来是发展的,不矛盾的。可是表现手法上总会感到生疏,甚而有大困难,我们应该打破老框框,解放思想,古为今用,今更胜古。他说一山、一石、一树形象本身就有精神情感与气质性格,把这些山水形象的气质风采彰显出来,同样能够体现时代气息。

“欣赏趣味是愈古愈好,因而画坛也就因袭成风。不管谁的画,上面题款几乎都有个仿字……国画已到了山穷水尽的地步。”这是钱松嵒在新社会对当时积习已久的国画现状的批判性观点。

按照过去的方式,不管是画鸡还是画菊花,他都可以用题画诗来表达对现实的看法,而现在这种传统文人的隐喻方式,与人民所要求的那种直接的表达方式难以合拍。打破传统山水的萧疏淡雅以及20世纪50年代精细宁静的画风,他把形象元素独立地开显出来,赋予时代精神,重铸其品格与精神气质。例如本来自然形态的山峦坡度微小,并不险要,是文人士大夫理想的“可居、可游、可卧”的林泉秘境,钱松嵒则把它们都改造成为壁立千仞的险峰,这就加强了山水险峻的气势。将主要元素夸张放大,可以带来巨大的视觉冲击力,也把乐观浪漫的情怀渲染出来,形象地表达出人间正气和生命活力,同时也是对于当时整个中国社会时代精神的写照。时代变了,内容变了,笔墨就不得不变。

著名美术评论家陈履生是这么介绍他的《陶都》的:建立在农耕文明基础上的中国水墨画的笔墨与审美,经历了文人画的精英化发展,在20世纪遇到的挑战就是它的文人特质所表现出的局限。因为新中国的建设,正在由农耕社会向现代化的工业社会发展,尤其是国家在基础建设方面突飞猛进,曾经的几层高的楼也是骄傲,所谓的“楼上楼下,电灯电话”是这一时期集体的共产主义憧憬;曾经造出了不大的车床也要去报喜,敲锣打鼓;曾经的烟囱林立、浓烟滚滚被看成是兴旺发达而刻意渲染。所有这些如何用传统的笔墨去表现,考验着这个时代中的所有画家。这已经是难以通过点缀而解决的时代难题,必须以正面表现才能获得时代的意义,这也正是建设主题在这一时期异军突起的根本原因。钱松喦在20世纪50年代表现家乡工业生产的《陶都》,史无前例地将宜兴紫砂陶器生产的过程以及规模纳入一个画面之中,气氛热烈,表现出了新中国发展地方手工业方面的成就。

又如他的《筑坝》(20世纪50年代),不同的内容与不同的表现,完全走出了他过去的格局,而显现他这一时期对于建设主题山水方面的笔墨成就——不仅入了画,而且画得那么富于时代的气韵。

所以,钱松喦的画“以完全崭新的姿态出现于中国画坛”。钱松喦的新,并非完全是笔墨的新,更重要的是他完全舍弃了1949年以前的题材和文人画的笔墨、趣味,而代之以全新的现实生活内容,以及具有时代特征的新的笔墨和形式。他几乎画遍了他写生时曾经走过的每个地方。

|钱春涛 文|