今天是“文化和自然遗产日”,围绕“文物映耀百年征程”这一主题,多类文博活动相继亮相。革命文物展览、红色线路发布、文物保护成果……惠山古镇“品家风家训,筑廉政防线”主题线路的实地寻迹,更让无锡非物质文化遗产得以展示。

展示

革命文物蕴藏动人故事

红色资源是鲜活的历史,是宝贵的精神财富,也是新时代深化爱党、爱国、爱社会主义教育的生动教材。在无锡博物院西侧四楼的两个展厅,经过了一个月的升级改造,近日刚刚开放,而两展厅的内容均为“红色主题故事”。无锡博物院讲解员陆帅一表示,《肩负民族复兴希望的无锡人》主题展厅里选取了13位具有代表性的革命先辈,讲述了他们如何承担起民族复兴的历史重任、为中华民族发展史续写崭新的篇章的故事。《血与火的城市记忆——无锡革命史》则展示了无锡人民在中国共产党领导下进行新民主主义革命的艰难曲折历程,生动再现出五四运动直至无锡解放的壮丽历史画卷。

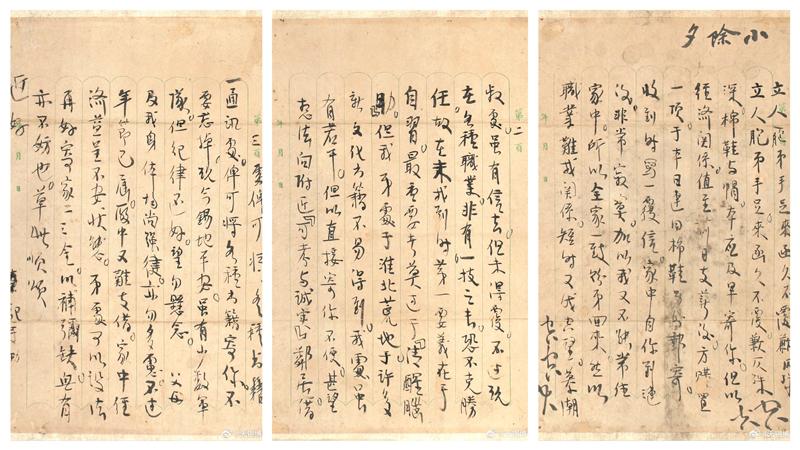

值得一提的是,无锡工人运动的先驱者秦起写给胞弟的家书,也珍藏在这个展厅中。记者在采访中获悉,这封信现为国家二级文物藏品,写于1927年的小除夕,当时其弟正在苏北涟水县当学徒。信中均是秦起与其弟弟,对彼此生活日常的交流,如秦起要为弟弟买顶冬帽,却因经济关系,只能“直至前日支薪后,方购置一顶”。“厂中又难支借,家中经济益呈不安状态,弟处可以设法,再(最)好寄家二三金,以补弥缺,这句话是说经济困难的意思。”展品前,奶奶正跟7岁的孙女解释信中内容,孙女似懂非懂问题却很多。这位奶奶告诉记者,让小辈感受、了解无锡的革命史,很重要。

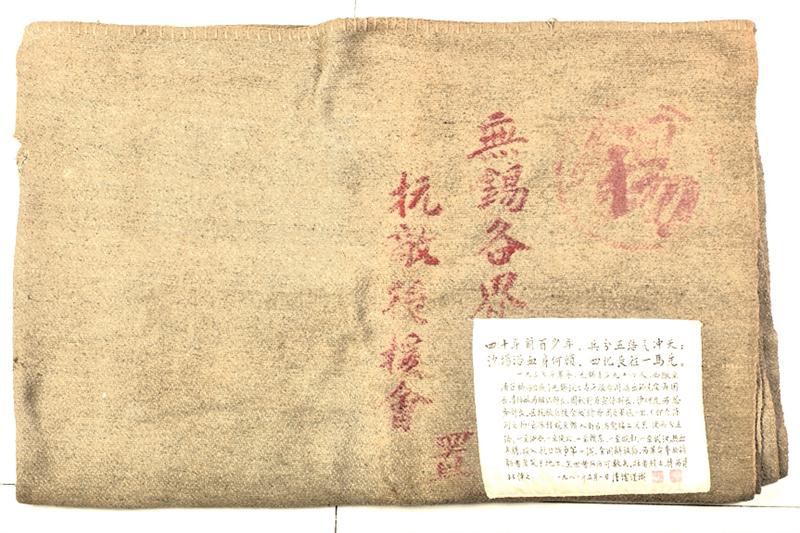

此外,一条无锡抗日青年流亡服务团(简称“锡流”)军毯,让市民们纷纷驻足观赏。当时无锡各界抗敌后援会为支援抗日青年,特地发给这些成员们每人一条军毯,此条军毯的主人就是无锡籍著名作家沙陆墟。据悉,在艰苦的战争年代,沙陆墟十分珍爱它,携带它辗转江西、福建、安徽等地,历尽千辛万苦,始终将它带在身边,1981年5月捐赠给原无锡市博物馆。无锡博物院相关负责人表示,“这是无锡人民同仇敌忾、誓死抗日的重要见证物。”

保护

升文物保护水平

建立长效机制提

文物展示的同时,“保护”尤为重要。近日,无锡首次启用的“考古方舱”就是为苏州出土的古棺量身定制的。在人们的印象中,考古的标签是“历史”,现代高科技与它不沾边。殊不知,如今的考古与高科技早已画上了等号。近年来,无锡的文物保护与考古工作用上了无人机、3D扫描、RTK等现代测量工具,不仅提升考古研究的效率,也更好地保护了出土文物。市文化遗产保护和考古研究所所长刘宝山告诉记者,积极探索长三角地区合作进行考古的新模式。昨天,在无锡启动的“江苏省2021年文化和自然遗产日”主会场系列活动上,无锡市文物保护三年行动成果展,让众人眼前一亮。

三年来,东林书院、龙光塔、张闻天旧居、蠡园及渔庄、江阴黄山炮台旧址、宜兴瀛园、茂新面粉厂旧址、泰伯庙等110处各级文物启动修缮,共计实施文物保护工程150项。无锡文保三年行动计划的收官,也预示着无锡新一轮文保行动的开始。记者获悉,2021年无锡市文物保护力度进一步加大,文物保护市级年度预算增加,将为省级及以上文化保护单位投保,探索建立“政府主导、市场运作、协同推进”的文物资产风险管控机制,进一步提升文物保护的能力和水平。

活化

融合打造品质游

文物与景区深度

“文化遗产活化和文旅融合发展论坛”刚在无锡落幕。无锡市文化遗产保护基金会理事长王慧芬提出,让文化遗产“活”起来,使无锡成为人文之旅的胜地。昨天,在无锡发布多条红色旅游线路中,包括了全市83个党史教育基地和爱国主义教育基地在内的20多个参观点,市民秦小丽告诉记者,自己看中了这条“寻访根据地,走进新农村”二日游线路,端午假期来了可以放松下,这条线路从宜兴太华山新四军和苏南抗日根据地纪念馆开始,途径白塔村和深氧公园,最后到竹海风景区结束。

此前,首批25个江苏省“无限定空间非遗进景区试点项目”中,无锡的非遗进拈花湾景区、非遗进清名桥古运河景区和非遗进善卷洞风景区三个项目上榜。所谓“无限定空间非遗进景区”,就是在保护传承非遗资源的基础上,突破时间、空间、形式的限制,在景区内吃、住、行、游、购、娱各环节,植入形式多样的非遗展陈、展示、展演、体验活动,让游客在景区内全程感受、全程共享非遗活态魅力。记者获悉,拈花湾景区升级非遗店铺,着重体验活动,在客栈开发植入非遗类手作体验项目,尝试做大惠山泥人、微笑禅者等IP。而清名桥古运河景区计划借助全息投影技术,常态化传播展示非遗,开发运营非遗旅游线路等。

扎根

进校园促进非遗

文化传承与发展

“老师,这个蚕猫的翅膀怎么粘上去呀?”“老师,我这个墨镜好像歪了!”“你看我做的,颜色好不好看?”教室里此起彼伏的童声回荡在走廊里,这是新吴区泰山路小学每周五下午课堂里的场景。2019年8月,惠山泥人传承人赵建高授予泰山路实验小学为无锡市赵建高惠山泥人学校,并开设了“泰山娃玩泥人”课程。值得一提的是,该课程并没有让小朋友们一上来就捏泥人,而是采用“惠山泥人+儿童画”的方式,先在泥板上绘制图画,再根据二维泥板尝试制作立体泥人,循序渐进。据泰山路小学美术组组长蒋维丹表示,“非遗”往往让人觉得有点高不可攀,如今小朋友们每周都能接触、学习,非遗就变得很“亲民”,而学校会定期展示这些孩子的作品,让他们非常有成就感。

柏庄实验小学自主开发的校本课程《惠山泥人的传承与发展》入选了“基础教育全国十大优选非遗课程”,堰桥实验小学同学们制作惠山泥人的过程还上过央视纪录片频道;无锡旅游商贸高等职业学校率先在全市建立首个非遗工作室“锡绣坊”,无锡市第三高级中学则有“唐调”学习小组;惠山区近年全面启动了锡剧进校园工程,在去年进行了“惠山桃娃展风采”锡剧汇演,100多名来自各个学校的小演员参与了演出。

非遗也在高校展示出自己的独特魅力。由文化和旅游部、教育部共同启动中国非物质文化遗产传承人“研培计划”,江南大学是全国首批入选非遗研培计划的57所高校之一。江南大学非遗研培计划项目的主持人张毅表示,从2015年底以来,他们已累计开设了11个班次,近期即将有两个课程准备开班。 (晚报记者 璎珞 吴雨琪/文 还月亮/摄)