家里有不少尺子,都随意摆放,随取随用,用罢随放。惟有两把尺,只有我知道放在哪里。

第一把是英寸尺。1953年我跟随姐夫到上海打工谋生,在一家铁工厂落脚。老板姓周,知道我识点字,就安排我在“发行所”做事。“发行所”的功能就是测量、检验产品的集中地:合格的产品在此包装,并在此储存与售出发货。老板指定姓任的做我师傅,并给我一把尺:“不会用问任师傅。”那时我只识10分=1市寸,10市寸=1市尺,但任师傅对我说:这是一把如意牌英美制英寸尺,8分=1吋,12吋=1呎。尺子做工精致,构造巧妙,有铜质铰链二维折叠,设有微粒柱防止折叠错位,表面还设有3英寸长游标滑尺,便于测量,收缩外形自如,便于携带。当我将单位换算背得滚瓜烂熟、融会贯通,人生便也在这里站稳脚跟。

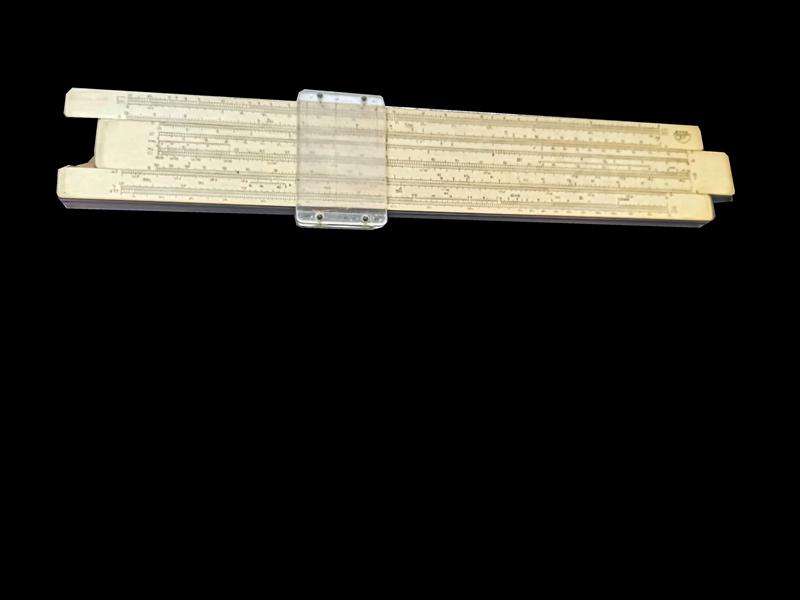

第二把是计算尺。新中国成立初期,加入工会就可优先上夜校学文化。我就读的夜大学竟也像模像样地要交毕业设计。为了完成数据计算,在老师的建议下,学会使用计算尺成为必须。当年学苏联5分制评分——3分及格,4分优良,5分优秀。当我5分的成绩单寄到工厂时,老板将我调离“发行所”去工厂技术科工作。从此,我带着这把计算尺走上专业技术设计生涯,直到电子计算器出现,它才被迫下岗。

这是我人生中意义深刻的两把尺,我小心保管收藏,偶尔也会操弄它俩一番。只为记忆深处的往事,是它俩引领我人生扬帆起航。 (朱雪坤)

话题#日常小确幸#:生活中那些细碎而不起眼的事物,或许正以治愈的力量,给你简单纯粹的满足。记录下来吧!